一元管理とは?一元管理の主な対象、メリット・デメリットを解説

一元管理とは、日々の業務で発生するさまざまなデータをまとめて管理する考え方や手法を指します。一元管理の対象は「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」などの経営リソースであり、一元管理によって業務効率化やコスト削減、スピーディな意思決定などにつながります。

本記事では、一元管理の意味やメリット・デメリット、一元管理を行うために重要なポイントなどについて解説していきます。

1:一元管理とは

はじめに、一元管理の意味や関連用語との違いについて解説します。

一元管理の意味

一元管理(いちげんかんり)とは、日々の業務で発生するさまざまなデータをひとつの場所や方法で管理する考え方や手法のことです。

そもそも一元とは「あらゆる事物の根源や基本的な部分がひとつであること」を意味する言葉です。

企業活動においては、生産データや顧客データ、人事データが一元管理の対象として扱われることが多くなります。

一括管理・集中管理との違い

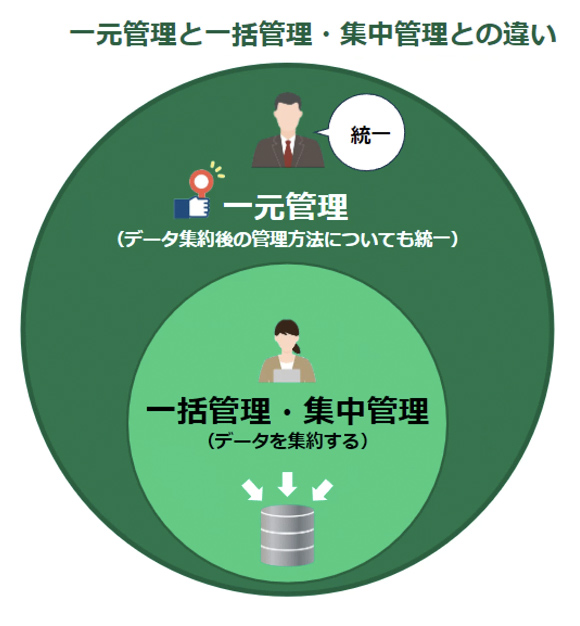

一元管理に似た用語として、一括管理・集中管理があり、これらはさまざまなデータをひとつの場所に集約して管理することです。「ひとつの場所に集める」という点では、一元管理と同様の意味で使われやすいでしょう。

ただし、一元管理ではデータを集約した後に「どのような方法で管理していくか?」という管理方法についても統一することになるため、一括管理・集中管理よりも広範な意味を持っています。

2:一元管理の主な対象

続いて、一元管理の主な対象について、企業経営のリソース別にそれぞれ解説します。

ヒトに関する情報

「ヒト」は企業活動を支える人材を指し、他の経営リソースである「モノ」「カネ」「企業活動」を生み出すための根幹をなします。

「ヒトに関する情報」、たとえば各従業員の経歴や職歴、専門分野、実績などを一元管理することで、多面的な人材評価や適切な部署配置を行えるようになるでしょう。

従業員情報の一元管理は、企業の規模が大きくなるにつれて重要性を増します。ひとりひとりの従業員の強みや特徴を十分に把握し、最適な人材配置を実現するためには、「ヒトに関する情報」を一元管理する仕組みが求められるのです。

モノに関する情報

「モノ」は、企業活動によって生み出される商品やサービス、生産のための設備、仕入れる原材料などを指します。「モノに関する情報」としては、たとえば商品・サービスの仕様情報や受発注データなどが挙げられます。

これらのデータを一元管理することで、適切な数量の受発注や商品在庫の適正化を実現することが可能です。また、近年では実店舗だけでなくECサイト上での販売も一般的であるため、実店舗とECサイトを跨いだデータの一元管理も重要です。

カネに関する情報

「カネ」は、商品・サービスの販売によって得られた売上や利益、企業の予算などを指します。一元管理の対象としては、たとえば店舗別や商品別の売上データや利益などが挙げられます。

このようなデータを一元管理することにより、売上・利益を正しく把握することができ、スムーズな経理業務や決算作業につながるでしょう。また、新事業への投資資金として既存の商品・サービスの利益を充当するなど、企業全体での合理的な判断が可能です。

企業活動に関する情報

「企業活動に関する情報」は、営業データや業務ノウハウなど、企業活動において生じるさまざまなデータを指します。たとえば、顧客との商談履歴や業務運用の効率的な進め方など、企業内には有益な情報が点在しています。

それらの情報を一元管理することで、業務の品質向上や効率化、引き継ぎの迅速化などを実現することが可能です。

3:一元管理を行うことで得られるメリット

ここでは、一元管理を行うことで得られるメリットについて、経営層・業務担当者・情報システム担当者のそれぞれの立場に分けて解説します。

経営層にとってのメリット

経営層にとってのメリットは主に次の2つです。

戦略的意思決定の強化

一元管理によってデータを集約しておくことで、会社全体の視点で合理的な意思決定を下せるようになります。それぞれの拠点や部署で散らばっている情報をまとめて参照・入手できるため、会社全体で共通認識を持ちながら業務を進めていくことが可能です。

データの共有や認識合わせにかかる時間を削減できるため、経営上の意思決定の迅速化にもつながるでしょう。

効率化とコスト削減

業務プロセスの透明性が高まることで、無駄な業務プロセスの削減や効率的なリソース配分が可能になります。

その結果、企業全体のコスト削減につながり、新たな事業への投資予算の捻出などもできるようになるでしょう。

業務担当者にとってのメリット

業務担当者にとってのメリットは主に次の2つです。

業務の効率化

業務担当者にとっての一元管理のメリットのひとつは、日々の業務の効率化に役立つ点です。たとえば、ある業務で必要なデータを利用したい場合、データが一元管理されていればすぐに目的の情報を閲覧・抽出することができます。

データの保管場所や保管方法を統一しておくことで、データを取得するための時間や労力を減らすことが可能です。そして空いた時間を使って、これまで注力できていなかったコア業務に集中することもできるでしょう。

異なる部署の情報でもタイムリーかつ正確に得られるようになる

これまでは他部門から情報を得たい場合、対面やメール、電話などでその部門の担当者に依頼し、情報を得る必要がありました。依頼内容が正しく伝わらず、誤った情報が送られてくる可能性もあったでしょう。

データの一元管理を行っておくと、共通の保管場所からデータを参照できるため、正確な情報をタイムリーに取得できるようになります。このように一元管理は、コミュニケーションの誤認や伝達ミスを防ぐことにもつながるのです。

情報システム担当者にとってのメリット

情報システム担当者にとってのメリットは主に次の4つです。

ITリソースの最適化を図れる

情報システム担当者にとっては、データを一元管理しておくことでまとまった情報管理ができるようになるため、情報管理のコストを抑制することが可能です。

たとえば、複数の拠点や部署で別々のファイルサーバーを利用している場合、サーバーの維持・運用コストが多くかかることになります。

会社全体でデータを一元管理していれば、最小限のコストでデータの保管・共有が可能です。無駄なコストが減ることで、ITリソースを最適に活用できるでしょう。

データ管理の簡素化

複数のシステムでバラバラにデータを管理しないということは、データの整合性が保たれ、重複や誤りを削減することにつながります。

これまで煩雑なデータ管理に悩まされていた情報システム担当者も、データの一元管理によってデータ管理の負荷が軽減されるでしょう。

システムの統合と維持管理が容易になる

これまで各拠点や各部門にバラバラにシステムが存在していた場合でも、データの一元化をきっかけにシステム統合を進めやすくなるでしょう。

また、システムを統合することで、システムの維持管理も容易になります。

セキュリティとコンプライアンスの強化

統合されたシステム環境でデータを取り扱うと、社内のセキュリティポリシーの適用が容易になるとともに、セキュリティ管理の負荷も軽減されます。

加えて、データの持ち出しなどの監視も行いやすくなり、社内のコンプライアンス強化にもつながるでしょう。

4:一元管理を実現する際の課題

一元管理の実現にあたっては、以下の4つの課題について解説します。

現状の業務プロセスの変更が必要となる可能性がある

業務プロセスが変更となる場合、一時的に業務効率の低下や現場の混乱を招くおそれもあるでしょう。

各部署や各システムで個別に管理しているデータを中心に洗い出し、一元管理の導入前後で業務フローなどの変化点を整理することが大切です。

システムの構築・運用コストが生じる

一元管理を行うためには、データを一元的に保管するためのシステムの構築が必要です。システムの構築後は、システムの運用を行っていくための体制構築やサーバーの維持などが求められます。

システムの構築コスト、運用コストが発生するため、事前に必要なコストを見積もっておくようにしましょう。

一元管理を継続的に運用するためのルール制定が必要となる

社内の業務効率化やコミュニケーションの円滑化を図るためには、一元管理の継続的な運用が求められます。そのためには、社内でデータ管理に関するルールを制定することが必要です。

たとえば、データの保管場所やフォルダ体系、ファイル名称の付与ルールなど、社内で統一的なルールを設けておくようにしましょう。

従業員ひとりひとりの意識を変えることが求められる

一元管理のためのシステム構築やルール制定を行うことで、一元管理を実現するための土台作りはできるものの、各従業員に浸透しなければ思うような効果は得られません。

拠点や部署単位で各従業員に一元管理の仕組みや利点、管理方法などの説明を行い、社内への普及を促進していくことが重要です。

上記のように一元管理においてはいくつか課題がありますが、それでも前述したメリットを得られることを踏まえると、一元管理を実現する価値は大いにあるといえるでしょう。

5:一元管理を行ううえで重要となるポイント

一元管理を行ううえでは、3つのポイントを押さえながら進めていくことが重要です。

一元管理の実現に向けて全社的な協力体制を作る

全社的な協力体制の構築をスムーズに行うためには、経営層の理解を得て、トップダウンで社内への浸透を図ることが有効な手段となるでしょう。

経営層から各拠点・各部署の責任者へ、各責任者から現場へと落とし込んでいくことで、効率的に社内全体で方向性を統一していくことが可能です。そして経営層をはじめ各関係者からの理解を得るためには、一元管理の目的やメリット、費用対効果などを整理して説明を行っていくことが大切です。

一元管理を行う対象を明確にする

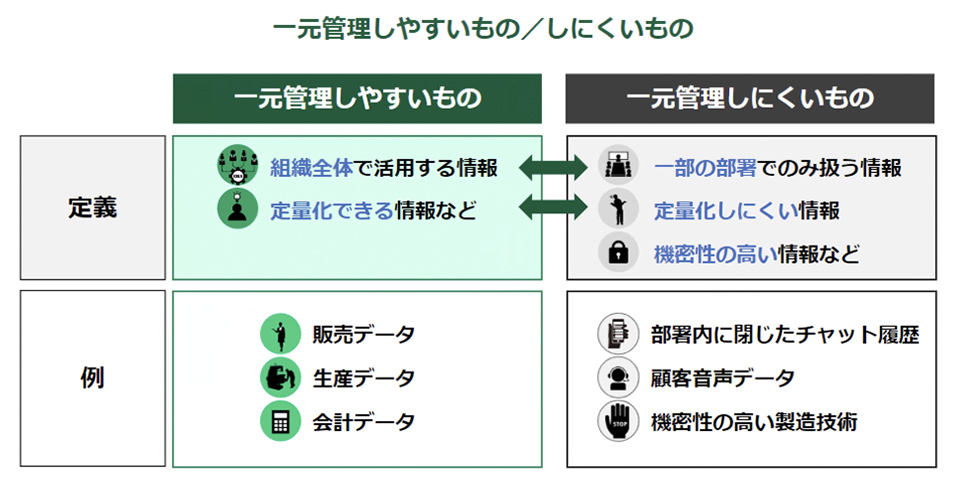

一元管理の対象となるものとそうでないものを明確にすることもポイントです。社内のデータにはさまざまなものがあり、一元管理しやすいもの/しにくいものが存在します。

たとえば、組織全体で活用する情報や定量化できる情報などは一元管理しやすい一方で、機密性の高い情報や一部の部署でしか扱わない情報、定量化が難しい情報などは一元管理しにくいでしょう。

システム構築やルール制定を行うにあたり、あらかじめ社内のデータの棚卸しを行い、一元管理する対象を洗い出しておくことが重要です。

各従業員が参照できるようドキュメント作りを行う

たとえば、システムの運用マニュアルやデータの保管ルールなどをドキュメント化しておくことで、各従業員が別々の方法でデータを格納・更新する事態を防止できます。

6:業務や経営の一元管理の実現に役立つシステム

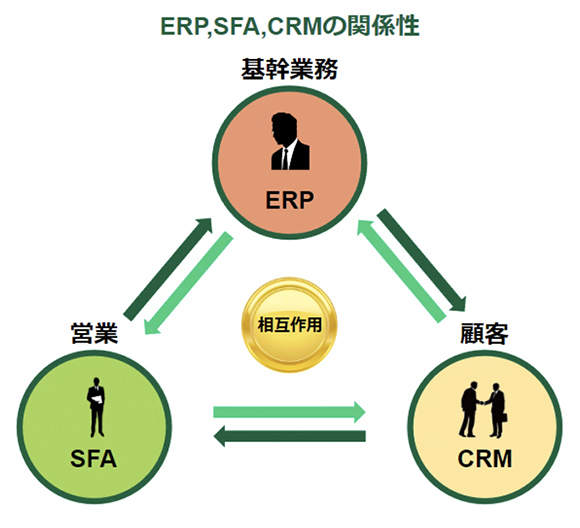

一元管理の仕組みを構築するにあたっては、自社の業務特性に合ったシステムを選定することが大切です。ここでは、業務や経営の一元管理の実現に役立つ主なシステムとして、ERP・CRM・SFAの3つを紹介します。

社内の各種業務データの一元管理に役立つ「ERP」

ERPは「統合基幹業務システム」とも呼ばれ、企業のさまざまなデータを有効活用して企業活動の全体最適化を図るためのシステムです。ERPを導入することで、販売や生産、会計、人事といった企業の根幹を担う業務のデータを一元管理できるようになります。

それにより、リアルタイムでの情報共有や業務効率化、社内のガバナンス・セキュリティの強化などが図れます。また、社内のあらゆるデータをタイムリーに可視化できるため、合理的かつ迅速な意思決定を実現することも可能です。

顧客データの一元管理に役立つ「CRM」

CRMは、顧客との接点やコミュニケーションに関するデータを一元管理するためのシステムです。CRMを活用することで、顧客情報のリアルタイム共有や顧客満足度の向上などが図れます。

営業データの一元管理に役立つ「SFA」

SFAは、営業に関するデータを一元管理するためのシステムです。SFAの活用によって、営業活動の効率化や営業データの共有による営業活動の組織化などが期待できます。

7:まとめ

一元管理とは、日々の業務で取り扱うさまざまなデータをまとめて管理する考え方や手法のことです。一元管理によって、業務の効率化やコストの抑制、情報共有の円滑化などが期待できます。

ただし、一元管理の実現にあたっては、業務プロセスの変更やシステムの構築・運用コスト、管理ルールの制定などが求められます。

一元管理においては、全社的な協力体制の構築や管理対象の整理、マニュアル類の作成などがポイントです。また、ERPやCRM、SFAなど業務や経営の一元管理に役立つシステムの活用も有効な手段となるでしょう。