三国間貿易とは?そのメリットやリスク、留意点を解説します。

はじめに

オンライン経由で貿易相談を受けているのですが、いろいろなご相談や質問がありまして、即答できるものもあれば、なかなか難易度の高い質問もあります。

35年近く貿易業界におりましても、内容によっては、頭をひねったり、資料調べたり、業界通に聞いてみたりして最適解を探します。

最近このような相談がありました。

「中国で生産したバッグをフィリピンへ販売したい」

日本在住の方からの問い合わせでしたので、この貿易形態というと、、、

いわゆる三国間貿易(または仲介貿易)と呼ばれる取引形態です。

*三国間貿易という呼び名はビジネス的な名称で、専門用語的には仲介貿易となります。

そこで今回は三国間貿易を解説してゆきたいと思います。

【1】三国間貿易とは?

2つの国がやり取りする貿易は二国間貿易ですが、3つの国で取引が成立するのが三国間貿易です。

二国間だと、役回りは輸入者と輸出者の2者だけですが、三国間では、輸出者と輸入者ともう一人、仲介者が存在します。

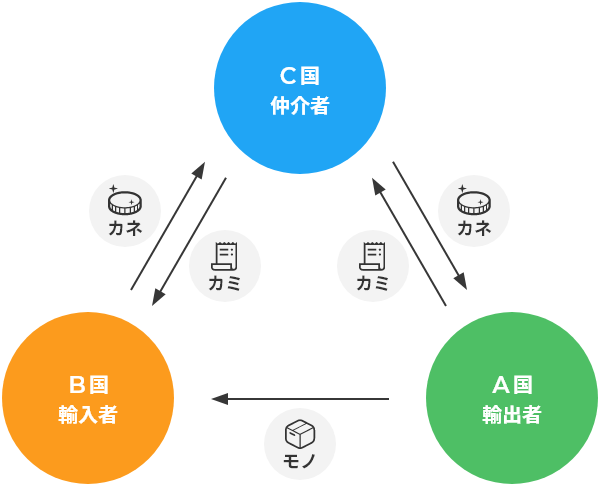

3つの国をA, B, Cとして説明します。

A国を輸入者、B国を輸出者、C国を仲介者として、以下のような取引が行われます。

ある商品を輸入したいA国が、C国の仲介を受けて、B国からその商品を仕入れます。B国はC国への輸出ではなく、A国に輸出します。

このとき、商品である「モノ」と、決済する「カネ」、物流を的確に行うための船積み書類(ここでは「カミ」と表現します)はどう流れるのか?

二国間ですと、「モノ」「カネ」「カミ」は、両者間で行き来しますが、三国間だとそうなりません。

「モノ」は、B国からA国へ、ですが、「カネ」と「カミ」がこの二国間を行き来しません。

「カネ」は輸入者のA国から仲介者のC国へ支払い(送金やL/C)されます。C国もまた仕入れ先のB国へ決済(送金やL/C)されます。

「カミ」は輸出者のB国が作成したものを、A国ではなく、C国へ提出します。書類を受け取ったC国は、それを元にして改めて書類を作り直し、それをA国へ提出します。

言葉だけだとわかりづらいですね。図で表すと理解しやすいですので、ご参照ください。

ご相談内容に照らしてみると、この3国とモノ、カネ、カミの流れは以下のようになります。

A国・・・ フィリピン

B国・・・ 中国

C国・・・ 日本

「モノ」はバッグ

その流れは中国(B国)→フィリピン(A国)

「カネ」の流れは、フィリピン(A国)→日本(C国)→中国(B国)

「カミ」の流れは、中国(B国)→日本(C国)→フィリピン(A国)

となります。

【2】なぜ三国間貿易が必要なのか?

二国間で取引すればよいのに、わざわざ仲介者を入れて3国間で貿易する必要があるのでしょうか?

それぞれ3つの国の立場から、必要性やメリットを考えてみます。

まず輸入者のA国はなぜB国から直接輸入せずに、C国に仲介してもらうのか?

必要性の観点から考えられるのは、直接買えない理由がある、ということ。

- 国情として、直接輸入できない(この場合、物流的にもNGの可能性もありますが)

- 商品的に直接仕入れできない場合

- 仕入れ先への信用性が低い場合

- 仲介者を入れないとその商品が買えない場合

こんなところでしょうか。

それでは輸出者はどうでしょうか?

- 国情として、直接の取引ができない(この場合、物流事態もNGの場合がありますが)

- 商品的に直接販売できない

- 販売先の信用性が低い場合

- 仲介者を入れないとその商品を販売できない

仲介者はなぜ仲介するのでしょうか?

- 仲介者が海外で開拓した商品を買いたいという人が自国でなく他国だったから。

- 仲介者が開拓した販売先が仕入れたい商品が自国になく、他国なら仕入れできるから。

- 輸出者、輸入者からの信頼性が高く、仲介してほしいと依頼されたから。

- 仕入れた商品を他国の輸入者へ販売することで、売り上げ・利益確保が見込めるから。

- リスクを取ってでも、取引をしなければならないから。

今回のご相談の場合は、仲介者の立場から貿易形態をとらえることになります。

【3】三国間貿易のデメリットとリスク

メリットや必要性は理解できたと思いますが、それでは、デメリットや三国間貿易を行う上でのリスクはどういったことが考えらえるでしょうか?

デメリットとしては、

- 二国間貿易よりも取引が少々複雑で手間や手数がかかる。

- 二国間貿易でも発生するリスクは、同じように考えないといけない。

- 納期遅れや品質不良によりクレーム発生した場合、2つの国を立ち回らないといけない。

二国間にはないリスクがあるとすれば、

- 輸入者、輸出者が仲介者と連絡が取れなくなるリスク

- 仲介者の立場から、輸出者と輸入者が直接取引を行うことのリスク

【4】三国間貿易の留意点

メリットも十分ありますが、その分、デメリットもリスクもしっかりあります。

- 予測されるリスクを事前に把握し、対処できるように準備しておく。

- メリットとデメリットを比較して、そのうえで三国間での取引を実施するかどうか慎重に決定する。

- 対処方法のひとつとして、関係各所や専門家に事前に確認したり、連携するようにする。

- 実際の取引の前に、サンプルオーダーや小ロットでの取引で流れや感触を掴む。

二国間貿易でも同じことがいえますが、3国間の場合でも、仲介者の立場、輸出・輸入の立場、両方の知識や情報をしっかり踏まえることが重要となります。

【5】最後に

三国間貿易について解説致しました。

3つの国がビジネスを行うことは決して簡単ではありませんが、お互いが信頼関係を結び、しっかりと連携することで、三国間で行うビジネスのメリットを最大限に享受できることと思います。

輸入ビジネスコーディネーター

関西学院大学法学部卒業。

一部上場商社へ入社。

輸入部門にて海外仕入れ先折衝から販売先開拓を一貫して担う営業職を経験

その後、輸入事業立ち上げを求められて貿易会社へ転職。 前職で扱った資材の輸入に、加えて一般消費財、食品、嗜好品等の新規輸入を行う。

約15年間の会社勤めの後、個人として独立。 法人客のOEM/OEM輸入のコーディネートを手掛けつつ、自身でも商品輸入を行う。

さらにそれまでに習得した貿易の知識とスキル、培った経験と人脈をもとに、

企業の輸出・輸入のアドバイスやコンサルティング、貿易実務のサポートを行っている。

丁寧でわかりやすいアドバイスと実務サポートでクライアントからいつも高評価を得ている。