「多品種・小ロット」時代を勝ち抜く!電気機械卸売業の収益性を高めるIT戦略

1.はじめに

電気機械卸売業の経営層、経営企画、IT部門の皆様は、日々の業務で「昔はこんなに管理が細かくなかったのに…」「在庫が増えるばかりで、なかなか消化できない」「見積や受注処理に時間がかかりすぎる」と感じていませんか?

もし一つでも心当たりがあるなら、それは「多品種・小ロット」という現代の潮流の真っただ中にいる証拠かもしれません。

かつて電気機械卸売業は、家電製品や産業機械部品などを大量に仕入れ、大量に販売することで成長を続けてきました。少品種・大量販売が主流であり、比較的シンプルなサプライチェーンが成り立っていました。しかし、現代は状況が大きく変わっています。

顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクルの短期化、そして目まぐるしいテクノロジーの進化は、製品ラインナップを爆発的に増やし、一度に発注される量が非常に小さくなる傾向を加速させています。

この「多品種・小ロット」化がもたらす影響は、収益性に静かに、しかし確実に圧力をかけているはずです。

①コスト増大

小ロットでの仕入・販売は、物流コストや管理コストの増加に直結します。これまで通りの手法では、効率性が著しく低下してしまいます。

②在庫リスクの増大

製品の種類が増えるほど、正確な需要予測は困難になります。結果として、なかなか売れない死蔵在庫や、スペースを圧迫する滞留在庫が発生しやすくなります。

③業務負荷の増大

少量ずつ、かつ多様な製品の受発注、見積もり作成、在庫管理、そして出荷作業は、以前と比較にならないほど複雑化しています。人手による作業ではミスも増え、担当者の負担は限界に近づいているのではないでしょうか。

これらコスト増、在庫リスク、業務負荷の増大は、最終的に企業の収益性を圧迫し、持続的な成長を困難にする要因となります。

本コラムでは、この「多品種・小ロット」時代を生き抜き、持続的な成長と収益性向上を実現するための具体的な「秘策」を、経営、経営企画、IT部門それぞれの視点から深く掘り下げていきます。

2.業界を取り巻く環境変化

「多品種・小ロット」化は、単に顧客ニーズが細分化した結果ではありません。電気機械卸売業を取り巻く経済、社会、そして技術の大きな変化が、この潮流を加速させています。しかし、これらの変化は同時に、新たなビジネスチャンスをもたらす可能性も秘めているのです。

1)グローバルサプライチェーンの変動と原材料価格の高騰

近年、私たちは未曾有のグローバルサプライチェーンの混乱を経験しました。新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延は、ロックダウンや港湾の閉鎖を引き起こし、半導体をはじめとする電気部品の供給を滞らせました。さらに、国際情勢の不安定化は、特定の原材料価格を大幅に高騰させ、予期せぬコスト増を引き起こしています。

こうした状況下では、特定の部品に依存した大量生産・大量販売のモデルはリスクを伴います。企業には、サプライヤーの多角化や代替部品の検討、そして需要変動への迅速な対応力が求められるようになりました。これにより、多品種を少量ずつ管理し、供給の不確実性に対応するニーズがさらに高まっています。

2)環境規制強化とサステナビリティへの意識向上

世界的に環境問題への意識が高まる中、電気機械業界においても環境規制の強化は避けられません。製品のリサイクル義務、省エネルギー基準の厳格化、有害物質の使用制限(RoHS指令)などは、製造メーカーだけでなく、それを流通させる卸売業にも大きな影響を与えています。

消費者の間でも、環境に配慮した製品や企業活動に対する関心が高まり、購買行動に影響を与え始めています。これは、単に規制に対応するだけでなく、サステナビリティを経営戦略の中核に据えることで、新たな顧客層を獲得し、企業のブランド価値を高めるチャンスとなり得ます。例えば、環境性能に優れた製品のラインナップ強化や、トレーサビリティの確保による透明性の高いサプライチェーンの構築などが挙げられます。

3)IoT、AI、5Gの普及と顧客ニーズの高度化

ITの進化もまた、多品種・小ロット化を加速させる重要な要因です。

(進化するITによる需要の変化)

| 技術要素 | 需要の変化 |

|---|---|

| IoT(モノのインターネット)デバイスの普及 | スマート家電、産業用IoT機器など、多様なデバイスがインターネットに接続され、これまでの電気機械とは異なる新たな部品やモジュールに対する需要が生まれています。 |

| AI(人工知能)の進化 | AIを搭載した製品や、AIの推論をサポートする高性能な半導体など、専門的な知識と対応が求められる製品が増えています。 |

| 5Gの商用化 | 高速・大容量・低遅延の通信環境は、これまで実現できなかった新たなサービスや製品を生み出し、これもまた多種多様な電気機械への需要を喚起しています。 |

これらの技術革新は、顧客からの「特定の用途に特化したカスタマイズ品が欲しい」「少量でもいいからすぐに納品してほしい」といった、より高度で個別化されたニーズを引き出しています。

4)市場競争環境の変化

こうした変化の中、電気機械卸売業界の競争環境も激化しています。IT企業が独自のプラットフォームでメーカーと消費者を直接結びつけたり、メーカー自身がD2C(Direct to Consumer)モデルで販売を強化したりするなど、新たなビジネスモデルによる異業種からの参入により、従来の卸売業の介在価値が問われる場面が増えてきました。

さらに、電気機械のサブスクリプションモデルや、サービスとしてのハードウェア提供(HaaS)など、新たなビジネスモデルも登場しています。これらの動きは、単に製品を流通させるだけでなく、卸売業が顧客に対してどのような付加価値を提供できるかが、生き残りの鍵となることを示唆しています。

これらの外部環境の変化を正確にとらえ、それらを貴社のビジネスの変革と成長の機会と捉えることが、現代の電気機械卸売業にとって不可欠なのです。

3.電気機械卸売業が抱える特有の課題感

外部環境の変化が「多品種・小ロット」化を加速させる中で、電気機械卸売業はこれまで以上に複雑な経営課題に直面しています。これらは単なる業務の煩雑化にとどまらず、収益性を着実に蝕む「見えない壁」となっている可能性があります。

1)複雑化する在庫管理と高い死蔵在庫リスク

多品種化が進むにつれて、管理しなければならない製品のSKU(Stock Keeping Unit:最小管理単位)は爆発的に増加しています。製品一つひとつに対する需要を正確に予測することは極めて困難になり、結果として以下のような問題が発生します。

| 在庫管理上の問題点 | 説明 |

|---|---|

| 過剰在庫の発生 | 「念のため」という発想で多めに仕入れた製品が、売れ行き不振や需要の変化により倉庫に滞留し、死蔵在庫や滞留在庫となってしまいます。これらは保管コストを発生させるだけでなく、キャッシュフローを悪化させ、新たな仕入れのための資金を圧迫します。 |

| 欠品による機会損失 | その一方で、特定の製品が急に品薄になり、必要な時に在庫がなく、顧客の注文に応えられない機会損失も発生します。これは顧客満足度の低下にも繋がりかねません。 |

| リアルタイム性の欠如 | 部門ごとに異なる在庫管理システムを使っていたり、手作業での管理が残っていたりすると、リアルタイムでの正確な在庫状況が把握できません。これにより、適切な発注タイミングを逃したり、営業担当者が顧客に誤った納期を伝えてしまったりするリスクが高まります。 |

2)非効率な受発注・見積もり業務

多品種・小ロットの取引が増えるほど、受発注や見積もりに関する業務は指数関数的に複雑化します。

①属人的な処理の温床となる

顧客ごとに異なる単価設定、複雑な割引条件、大量のリピートオーダーに対する交渉など、個別の条件が多岐にわたるため、熟練の営業担当者や事務担当者に業務が集中し、属人化が進んでしまいます。

②手作業によるミスと二重入力

未だにExcelや紙ベースでの管理、あるいは複数のシステム間での手動でのデータ転記が多く残っているケースも少なくありません。これにより入力ミスや計算間違いが発生しやすく、後の工程での手戻りや顧客からのクレームに繋がり、結果として業務負荷が大幅に増加します。

③時間とリソースの浪費

一案件ごとの処理に時間がかかるため、本来なら新規顧客開拓や既存顧客へのフォローアップに充てるべき営業担当者の時間が奪われてしまっています。

3)データの一元化不足と経営判断の遅れ

販売、仕入れ、在庫、会計、顧客情報など、企業の各部門が持つデータが「サイロ化」している、つまり部門ごとに独立して管理され、連携が不十分な状態では、経営層はリアルタイムで正確な経営状況を把握することが困難です。

①全体最適化の欠如

特定の部門では効率が良いように見えても、会社全体で見ると非効率なプロセスになっていたり、在庫が偏っていたりすることがあります。データが分断されているため、全体最適の視点での改善策を見出すのが難しくなります。

②迅速な意思決定の阻害

経営企画部門が新たな戦略を立案しようとしても、必要なデータ収集に多大な時間を要したり、データの信頼性に欠けたりする場合があります。市場の変化が激しい現代において、迅速な意思決定ができないことは、致命的な競争力低下に繋がりかねません。

③潜在的ニーズの見落とし

顧客からの問い合わせ内容や購買履歴、返品データなどが部門横断的に分析できないため、新たな製品ニーズやサービス改善のヒントを見逃してしまうリスクもあります。

4)人手不足とベテラン依存の業務体制

電気機械卸売業界も例外なく、人材不足が深刻化しています。特に、長年の経験と知識を持つベテラン社員に業務が集中し、そのノウハウが属人化しているケースが多く見られます。

①業務の標準化・効率化の停滞

ベテラン社員の「勘と経験」に頼った業務プロセスでは、他の社員がその業務を引き継ぐのが難しく、業務の標準化やマニュアル化が進みません。

②若手人材の育成課題

新しく入社した社員が、複雑な業務体系や属人化されたノウハウを習得するのに時間がかかり、即戦力化しづらいという問題も発生します。これは、将来的な人手不足をさらに深刻化させる要因となります。

③事業継続リスク

万が一、キーとなるベテラン社員が不在になった場合、業務が滞るなど、事業継続そのものにリスクを抱えることになります。

これらの「見えない壁」を放置することは、収益性を圧迫し続け、激変する市場環境での競争力維持を困難にするでしょう。しかし、これらの課題を乗り越えるための具体的な「秘策」が、現代のITソリューションには存在します。

4.「多品種・小ロット」時代を勝ち抜く方法

「見えない壁」を乗り越え、「多品種・小ロット」時代を勝ち抜くための最も強力な方法の一つが、ERP(Enterprise Resource Planning)の導入です。ERPは単なる業務システムの枠を超え、経営の根幹を支え、収益性を向上させるための変革をもたらします。

ERPは、販売、在庫、仕入れ、会計、人事など、企業内のあらゆる基幹業務データを一元的に管理するシステムです。これにより、これまで部門ごとに分断され、サイロ化していた情報が統合され、リアルタイムでの可視化が可能になります。

それでは、ERPが経営層、経営企画、IT部門それぞれの視点から、どのように貴社の変革と収益性向上に貢献するのかを見ていきましょう。

1)データに基づいた迅速な意思決定と経営資源の最適配分

経営層にとって、ERPは「企業経営の羅針盤」となります。

①ERPによる情報の一元化

リアルタイムで統合された販売データ、在庫データ、仕入れデータ、財務データが、常に最新の経営状況を可視化します。これにより、過去の実績や予測に基づいた「勘と経験」に頼る経営から、データに基づいた客観的な意思決定へとシフトできます。どの製品がどれだけ売れ、どの顧客がどれだけの利益をもたらしているのかが、明確に把握できるようになります。

②正確な需要予測と在庫最適化

ERPは過去の販売実績や季節変動、さらには外部データ(景気指標など)を統合して分析することで、より精度の高い需要予測を可能にします。これにより、過剰な仕入れを抑え、一方で欠品リスクを最小限に抑える在庫の最適化が実現します。結果として、無駄な在庫コストが削減され、キャッシュフローが大幅に改善されます。

③収益性の高い顧客・製品の特定

統合されたデータ分析(BI)により、どの顧客層が、どの製品が、最も高い利益をもたらしているかを正確に特定できます。これにより、限りある経営資源を、収益性の高い分野や顧客に集中して投下する戦略的な経営資源の最適配分が可能になり、企業全体の利益率向上に貢献します。

2)戦略的経営を支援するデータ分析と業務標準化

経営企画部門にとって、ERPは「戦略立案の強力なツール」となります。

①KPIの可視化とモニタリング

売上、利益率、在庫回転率、顧客獲得コストなど、企業目標達成に必要な重要業績評価指標(KPI)をリアルタイムで可視化し、常にモニタリングできる環境を構築します。これにより、経営戦略の進捗状況を正確に把握し、必要に応じて迅速な軌道修正を行うことが可能になります。

②業務プロセスの可視化と標準化

ERP導入は、既存の業務プロセスを見直し、最適化する絶好の機会です。システムによって業務フローが定義され、手作業や属人化していた非効率なプロセスが標準化され、多くが自動化されます。これにより、部門間の連携がスムーズになり、業務のボトルネックが解消され、生産性が飛躍的に向上します。

③新規事業の創出支援

統合されたビッグデータを分析することで、市場のトレンドや顧客の潜在的なニーズ、競合他社の動向などを多角的に把握できます。これにより、既存事業の改善だけでなく、新たな製品やサービスの開発、あるいは新規ビジネスモデルの創出といった攻めの経営戦略立案を強力に支援します。

3)システム基盤の強化とビジネス貢献

IT部門にとって、ERPは「安定したシステム基盤とビジネスへの貢献」を実現します。

①レガシーシステムからの脱却と運用負荷軽減

複数の独立したレガシーシステムが乱立している場合、それぞれにメンテナンスが必要となり、運用負荷が非常に高くなります。ERP導入により、これらのシステムを統合し、保守・運用コストを大幅に削減できます。IT部門は日々の運用業務に追われることなく、より戦略的なIT活用へとシフトできます。

②セキュリティ強化とガバナンス向上

企業全体の情報が統合されたERPシステムは、厳格なアクセス権限管理やログ管理、データ暗号化などの機能により、セキュリティを飛躍的に強化します。また、業務プロセスの可視化と自動化により、内部統制が強化され、コンプライアンス(法令遵守)やコーポレートガバナンスの向上にも寄与します。

③データ活用の推進

経営層や各部門のユーザーが、直感的で使いやすいインターフェースを通じて、統合されたデータに容易にアクセスし、分析できる環境を提供します。これにより、IT部門は単なるシステム運用者ではなく、ビジネス部門のデータ活用を推進し、企業全体のビジネス成長に直接貢献できる存在へと役割を進化させることが可能になります。

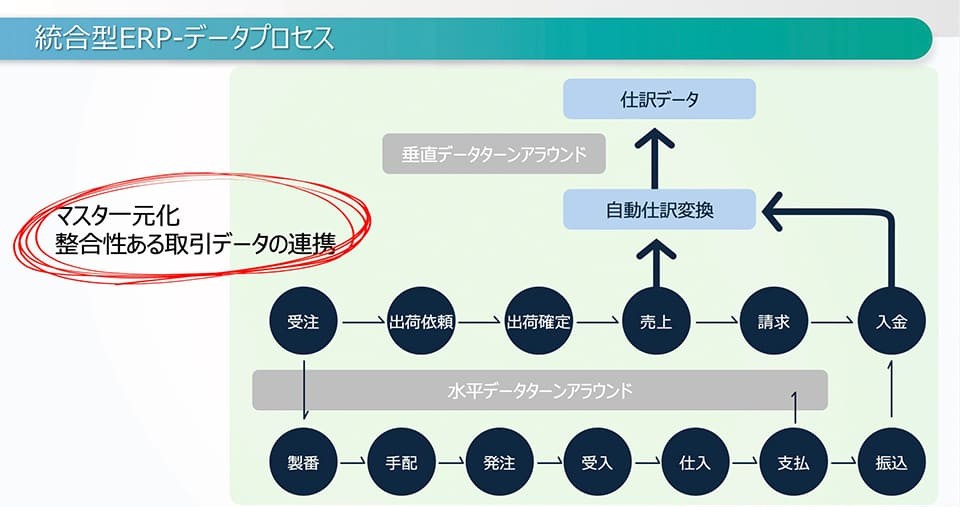

【ERP導入による業務効率化イメージ図】

ERPの導入は、単なるIT投資ではなく、「多品種・小ロット」時代の課題を解決し、「攻めの経営」を実現するための強力な武器となるのです。

5.ERP導入で「攻めの経営」への変革を実現した事例

株式会社 尾関様は、1903年創業という歴史を誇る化学品と電子部品の専門商社です。

旧システムで課題となっていた販売と会計の一元化、予測実績管理の実現を達成するため、新システムとしてGRANDITを導入。

販売、会計データと分断されていた工程を一元化。組織もシステムに合わせて改変することで、スムーズなコミュニケーションと業務の連続性を実現しました。

| 企業名 | 株式会社 尾関様 |

|---|---|

| 事業内容 | 着色剤(顔料、染料)、紫外線吸収剤、他添加剤、建材、住宅関連商品、電子部品・磁性材料、機械加工部品の販売 |

| 資本金 | 8,800万円 |

| 事例URL | https://www.grandit.jp/showcase/detail/ozeki.html |

6.まとめ

「多品種・小ロット」という現代の潮流は、電気機械卸売業にとって確かに大きな挑戦です。しかし、それは同時に、旧態依然としたビジネスモデルから脱却し、新たな成長ステージへと飛躍するための、またとないチャンスです。

これまでご説明してきたように、経済、社会、技術の目まぐるしい変化は、新たなビジネスチャンスをもたらす一方で、複雑な在庫管理、非効率な受発注業務、そしてデータの一元化不足といった「見えない壁」を顕在化させてきました。これらの課題を放置することは、収益性を確実に圧迫し、将来的な競争力を低下させることにつながりかねません。

しかし、これらの課題を乗り越え、「多品種・小ロット」時代を勝ち抜くための具体的な方法が、現代のITソリューションには明確に存在します。その中心となるのが、ERP(Enterprise Resource Planning)の導入です。

ERPは単なる業務効率化ツールではありません。それは、販売、在庫、仕入れ、会計といったあらゆる基幹業務のデータを統合し、リアルタイムでの可視化を実現します。これにより、経営層はデータに基づいた迅速な意思決定を下し、経営資源を最適に配分できるようになります。経営企画部門は、より精度の高いデータ分析に基づいて戦略を立案し、業務プロセスを標準化することで、企業全体の生産性を向上させることができます。そしてIT部門は、日々の運用業務から解放され、ビジネス部門のデータ活用を強力に推進することで、企業成長に直接貢献できる存在へと進化できるのです。

ERPの導入を、未来の成長への「戦略的投資」と捉えることで、自社が持つ潜在能力を最大限に引き出し、持続的な収益性向上を実現することができます。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。