ERPの導入を成功させる方法!種類別にメリット・デメリットを解説

ERPとは、一般的に企業内の基幹業務を統合して一元管理するシステムを指し、統合型ERPとも呼ばれます。

ERPの詳細については、以下の記事を合わせてご確認ください。

ERPとは?

近年では、コンポーネント型ERPや業界特化型ERPといった、さまざまな形式のERPシステムが作成されています。

当記事では、各ERPの特徴やメリット・デメリット、向いている企業について解説します。

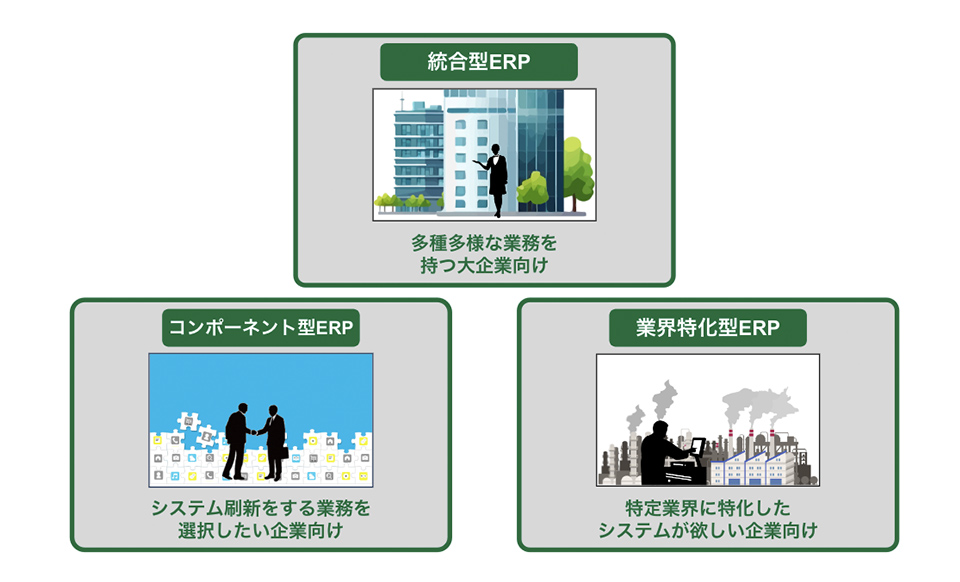

1. ERPの種類と特徴

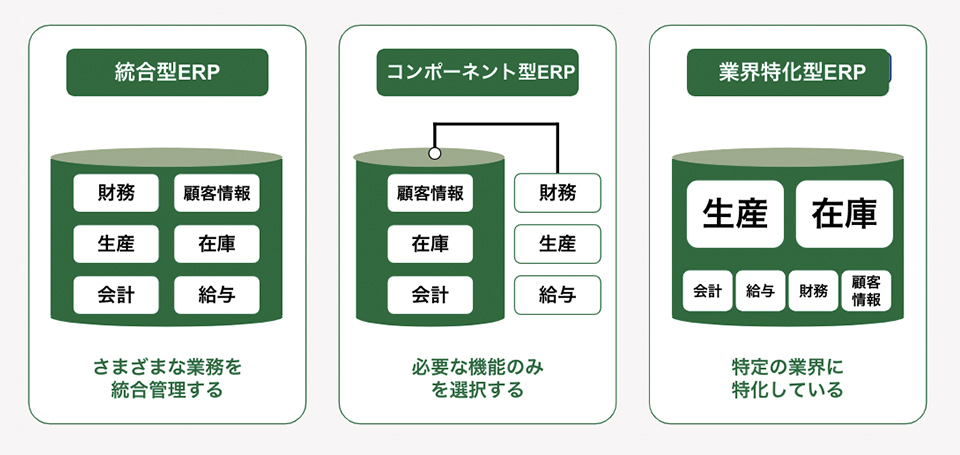

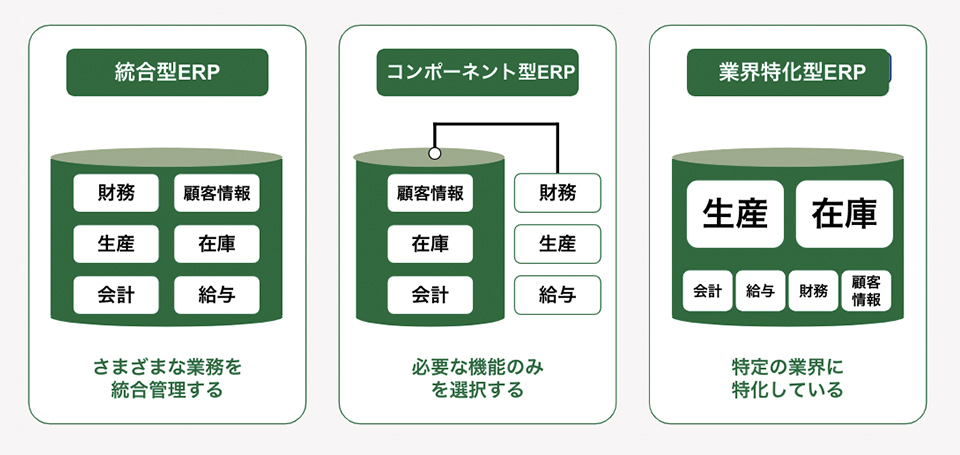

統合型ERP

統合型ERPは、企業全体の業務に関する情報を一元管理するシステムです。1つのパッケージで生産管理、販売管理、購買管理などさまざまな基幹業務を管理できます。

情報を一元管理することで、迅速な意思決定の支援や、全社的な業務の最適化と効率化が実現可能です。

従来型のERPシステムとは、一般的に統合型ERPを指します。

コンポーネント型ERP(次世代ERP)

コンポーネント型ERPは、次世代ERPとも呼ばれ、必要な業務システムのみを組み合わせて導入できるERPを指します。

企業の情報を一元管理する統合型ERPとは異なり、業務(コンポーネント)単位で必要な機能のみを導入できます。

コンポーネント型ERPのメリットは、システム刷新に伴う影響範囲を小さくできることです。

また、一部の業務から導入をはじめ、段階的に導入する範囲を広げるといった手法も可能です。

業界特化型ERP

業界特化型ERPは、特定の業界に必要な管理項目が標準機能として備わっているERPを指します。

業界の特性を深く理解した設計となっており、業界特有のニーズにこたえられるような仕様となっていることが一般的です。当該業界における一般的な業務フローはもちろん、独自の法規制を考慮した機能も実装されています。

業界特化型ERPは実際の業務内容に近しい仕様であるケースが多いため、カスタマイズを必要とせず、導入が容易な傾向があります。

2. 【種類別】ERPのメリット・デメリット

統合型ERPのメリット・デメリット

メリット

データの一貫性の確保

全社規模で一元的にデータを管理するため、一貫性のあるデータの担保が可能です。

例えば、締め処理で各部門のデータを迅速に収集するときには、リアルタイムにデータが連携されるため、処理がスムーズになります。

また、販売部門と製造部門で同じ在庫情報を共有することで、必要な製品を適切なタイミングで製造・販売することが可能です。

業務効率化

企業全体の業務プロセスを一元管理するため、部門をまたいで業務プロセスを同一化できます。

同じデータをシステムごとに何度も入力するといった無駄をなくすことができ、ヒューマンエラー防止にも寄与します。

業務プロセスの最適化

ERPの導入時は、業務プロセス見直しのチャンスです。業務プロセスの最適化を図ることで、既存業務の無駄を排除し、企業全体の生産性向上が可能です。

また、業務上の新たな改善点を見つけるきっかけにもなるでしょう。

データ活用が容易

各業務で入力したデータが一元管理されているため、BIツールをはじめとする各種ツールでデータを活用しやすく、経営判断や戦略の立案がスムーズになります。

例えば、部門や業務単位でのリソース過不足を探して人員配置の検討材料にするといった、企業運営の最適化のサポートが可能です。

不具合発生時の対応が容易

複数のシステムを導入し、導入ベンダーが複数社の場合、データ連携時に不具合が発生すると、どのシステムが原因かを特定することが困難で、トラブルシューティングの対応が遅れます。

一方、統合型ERPは、どの業務で不具合が発生しても、システムは1つに統合されているため同じベンダーに問い合わせれば適切なサポートを受けられます。

デメリット

導入コストが高い

全社規模でシステムを刷新する必要があるため、初期投資が大きくなります。業務ごとにカスタマイズした場合、導入コストはさらに膨らみます。

システム導入まで時間がかかる

企業の多くの部門と連携してシステムを選定する必要があるため、導入までに時間がかかります。

検討期間が長くなると、通常業務に及ぼす影響も大きくなるでしょう。

制限がかかる場合がある

企業の業務を網羅的に管理するため、業務単位での細かなニーズすべてに対応することが困難なケースがあります。

カスタマイズで対応しようとすると、導入までにさらに多くの時間やコストがかかってしまうでしょう。

従業員教育に時間とコストがかかる

関わる部門が多いため、従業員全員が新システムに慣れるまで、時間とコストがかかる可能性があります。

特定ベンダーへの依存度が高まる

全社が利用するシステムを導入するため、当該ベンダーへの依存度が高まります。

万が一、ベンダーがシステムのサポートを終了することになれば、再度、自社に合うシステムを選定しなければなりません。特に、複雑なカスタマイズをしていると、システム選定はより困難になる場合があります。

コンポーネント型ERPのメリット・デメリット

メリット

柔軟性が高い

必要なコンポーネントを選択して導入できるため、自社の状況や問題のある業務のみに絞り、システム刷新が可能です。

最初は一部の業務のみでスモールスタートし、段階的に業務を拡張することで、システム移行に際する負担軽減ができます。

導入コストと時間の削減

コンポーネント単位でシステムを導入することで、導入における初期コストと時間を抑えられます。

統合型ERPに比べて対象業務が限られるため、業務単位でカスタマイズし、導入しても、時間やコストを抑えつつ、自社への最適化が可能です。

ベンダー依存度の低減

特定の業務を選んでシステム導入するため、ベンダー依存度が下がります。もしベンダーがサポートを廃止しても、該当のコンポーネントのみを入れ替えるだけで済むため、システム刷新にかかる負担を低減できます。

最新技術の導入

コンポーネントが独立しているため、新しい技術や機能はもちろん、最新の法規制を含んだシステムを迅速に取り入れられます。

ビジネス環境の変化に素早く対応することは、競争力の維持にもつながります。

デメリット

自社の他システム間でデータの整合性が担保されない

一部の業務を選択して導入するため、他の業務を管理するシステムとの間で、データの一貫性を保つのが困難な可能性があります。

システム間でデータの連携方法が異なる場合、データの共有や連携がスムーズに行えないケースもあるでしょう。

インターフェースの構築が必要

異なるベンダーのシステムを組み合わせる場合、システム間の互換性を確保するため、インターフェースの作成が必要です。

各システムの特性を理解することや、適切な連携を実現することが求められます。

不具合発生時の対応が煩雑

不具合が発生した場合、原因となっているコンポーネントに対応するベンダーに連絡しなければなりません。まずは自社で原因を特定する必要があるため、不具合の解決までに時間がかかる恐れがあります。

コンポーネント管理の煩雑さ

必要なコンポーネントを組み合わせてシステムを構築していくうちに、似た機能がいくつものコンポーネントに入っている状態に陥る可能性があります。

後からコンポーネントを追加することで、少しずつコストが積み重なり、最終的には高額の費用がかかってしまったというケースもあるでしょう。

カスタマイズの難易度が高い

一部のコンポーネントを変更すると、整合性を保つために追加の調整が必要になることがあります。

導入したERP以外にも影響するカスタマイズの場合、他システムの改修が必要となるケースもあります。

業界特化型ERPのメリット・デメリット

メリット

業界独自のニーズに標準対応されている

特定の業界に特化した機能が標準で実装されているため、カスタマイズの手間や時間が少なく、導入までの期間が短縮できます。

要件定義がスムーズ

ベンダー企業が業界に精通しているため、専門用語や独自ニーズにも理解が深く、意思疎通がスムーズです。カスタマイズ時の要件定義も短期間で進められるでしょう。

業界の最新トレンドへの対応

業界における最新のトレンドや法規制などをいち早くキャッチし、システムに組み込まれます。

業界のベストプラクティスを活用できる

業界のベストプラクティスが組み込まれているため、業務の効率化や品質向上が実現できます。

ユーザーコミュニティを有効活用しやすい

当該システムのユーザーコミュニティには、同じ業界の企業が多数参加しています。

同業他社が共有している情報や経験から、さらなるベストプラクティスを獲得する機会があるでしょう。

デメリット

カスタマイズが困難なケースがある

特定の業界に特化した機能を持っている反面、細かなカスタマイズが難しいケースがあります。自社独自の業務プロセスを持っている場合、カスタマイズで対応できない場合もあるでしょう。

導入コストが高くなるケースもある

業界特有の機能を持つため、導入コストが高くなるケースがあります。

業界に必要な機能を多く実装している場合や、複雑なカスタマイズが必要な場合は、導入コストが大幅に増える可能性もあるでしょう。

ベンダーへの依存度が上がる

複雑かつ業界独自の仕様となるケースが多いため、他のERPと比べて、ベンダーへの依存度が高くなりやすい傾向が見られます。

また、業界独自の業務を理解し、適切なソリューションを提供できるベンダーが少ない点にも注意が必要です。

利用用途が制限される

特定の業界の業務プロセスや規格に基づいて設計されているシステムであるため、業界外のビジネスモデルに対応するのは難しいでしょう。

事業内容が多岐にわたる企業の場合は、既存のシステムとの連携も十分に考慮したうえで、選定する必要があります。

最新の法規制・技術の導入が遅れるケースがある

特定の業界に特化した複雑な開発が必要となるため、一般的な機能のERPに比べて、新しい技術・機能の導入が遅れることがあります。

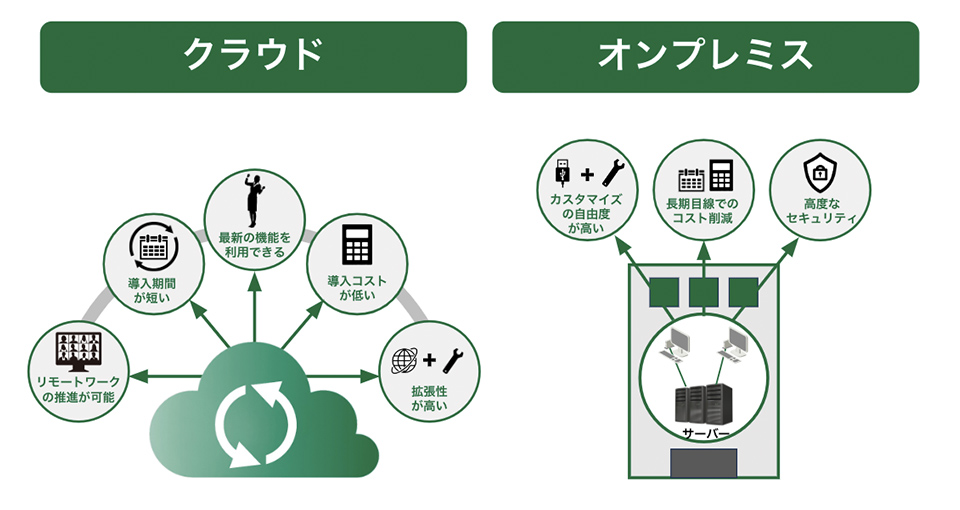

3. ERPの利用形態

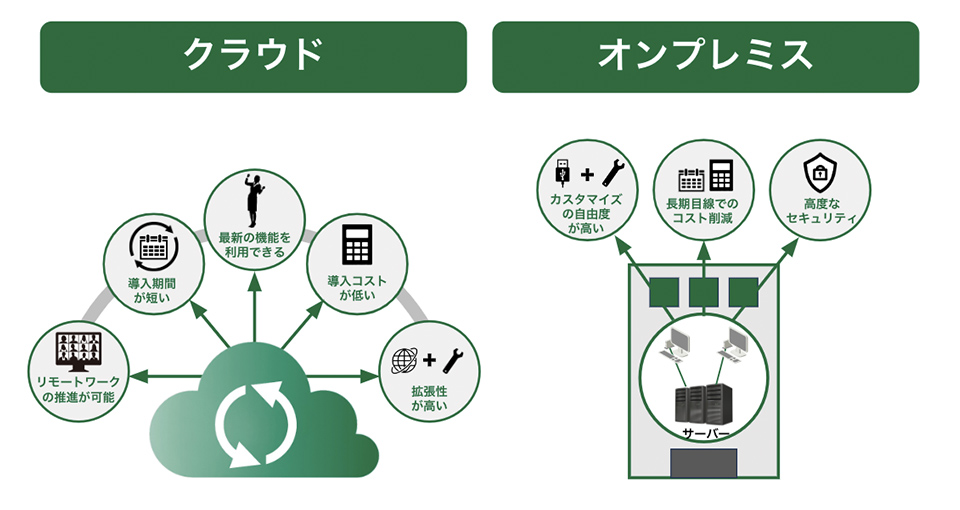

クラウド型ERP(SaaS)の特徴とメリット

特徴

インターネット経由で利用する

クラウド型ERPはインターネット経由でサービスを利用するため、場所を問わずにアクセス可能です。リモートワークの推進も容易にできます。

システムの管理コストが少ない

サーバーの設定やソフトウェアの更新など、システムのメンテナンスは基本的にサービス提供者が行います。そのため、自社でメンテナンスに手間をかける必要は少ないでしょう。

システム導入コストが少ない

クラウド型ERPは、初期費用が無料もしくは低価格で済みます。利用料金は、ほとんどの場合、月額または年額で支払います。

メリット

導入コストが低い

サーバーをはじめとするハードウェアの導入が不要であるため、導入・管理コストを削減できます。

拡張性が高い

業務量の増減に応じて、リソースやシステムの拡張・縮小を柔軟に行えます。

最新の機能を利用できる

サービス提供者がシステムを定期的にアップデートするため、最新の法規制や先端技術を盛り込んだ機能を常に利用可能です。

リモートワークの推進が可能

場所を問わずにアクセス可能であるため、自宅や出張先問わずシステムが利用できます。

導入期間が短い

ハードウェアの導入期間が不要で、契約すればそのタイミングからシステムが利用可能です。

オンプレミス型ERPの特徴とメリット

特徴

自社サーバーで運用する

オンプレミス型ERPは、自社で所有・管理するサーバーにシステムを設置し、運用します。

ソフトウェアのコストが初期費用のみであるケースが多い

オンプレミス型ERPでソフトウェアの導入する際は、費用を一括で支払うことが一般的です。ただし、ベンダーサポートの費用や、システム更新時の費用は別途必要となります。

ハードウェアの管理が必要

オンプレミス型ERPの場合、サーバーのセキュリティ対策や、データバックアップは自社で行う必要があります。

メリット

カスタマイズの自由度が高い

自社サーバーへシステムをインストールして管理・運用するため、他に利用している企業への影響を考慮する必要が無く、独自のカスタマイズが可能です。

高度なセキュリティ

オンプレミス型ERPは、自社のサーバー設定次第で、外部ネットワークからの接続を遮断できます。つまり、非常に高度なセキュリティが実現可能です。

長期目線でのコスト削減

オンプレミス型ERPは、システム導入コストが高い反面、ランニングコストが低い傾向があります。そのため、長期にわたるシステム活用を前提とする場合、コスト削減が可能です。

4. ERPパッケージの選び方

ERPを選ぶ際は、ERPの種類(統合型やコンポーネント型)と利用形態(オンプレミス型かクラウド型)を検討することが求められます。

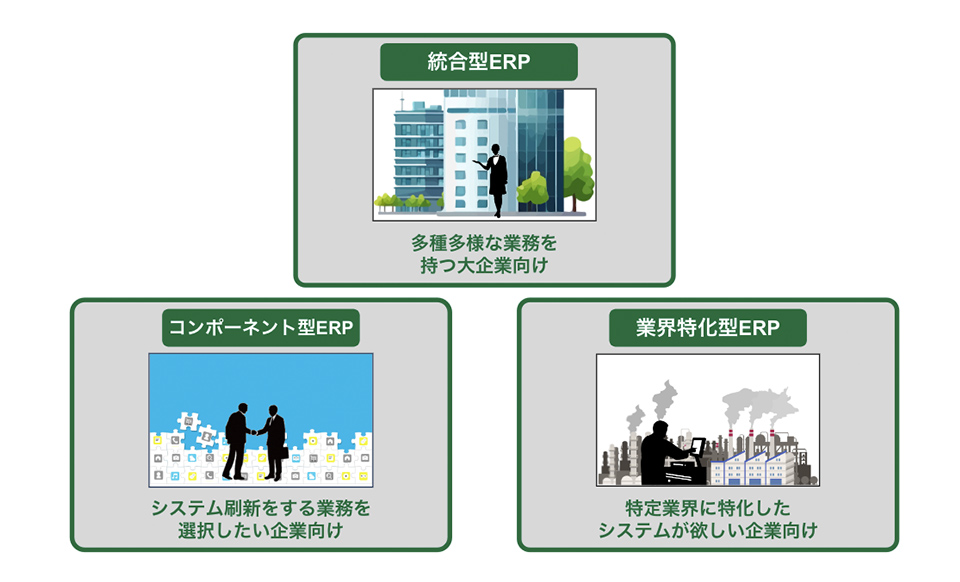

統合型ERPが向いている企業の特徴

業務領域が幅広い

統合型ERPは幅広い業務領域をカバーするため、多種多様な業務を持つ企業に適しています。

業務プロセスが複雑

複数の部門や機能が統合された複雑な業務プロセスを持つ企業は、プロセスを合理化するために統合型ERPの導入が役立ちます。

複数のシステムが複雑に絡み合っている企業

システムのサイロ化が進み、データ連携が複雑になってしまっている企業は、統合型ERPの導入により当該課題の解決が可能です。

業務が統合されるため、よりスムーズな業務を実現できます。

大規模なデータの一元管理と分析が必要な企業

統合型ERPは基幹業務すべてのデータが一元管理されるため、データ分析が容易です。

財務管理が複雑な企業

複雑な財務管理を必要とする企業は、統合型ERPを通じて財務プロセスを統合し、透明性を高められます。

コンポーネント型ERPを導入するべき企業の特徴

特定の業務に特化した機能が必要な機能

コンポーネント型ERPは、特定の業務領域に特化したモジュールを選択し、組み合わせることが可能です。そのため、特定業務に関するシステムのみを刷新したい企業に適しています。

柔軟なシステム構築を求める企業

コンポーネント型ERPは、必要なコンポーネントだけを導入することはもちろん、後から業務の追加が可能です。

システム刷新を段階的に行いたい場合や、業務の変化に柔軟に対応したい企業に向いています。

既存のITインフラとの統合を望む企業

コンポーネント型ERPは、既存のITインフラを活かしつつ、必要な機能のみ導入できます。つまり、既存のITインフラとの統合を考えている企業にも適しているといえます。

導入コスト・時間を抑えたい企業

必要なコンポーネントのみを選択して導入することで、低コストかつ短期間でシステム導入を実施できます。そのため、初期投資を抑えたい企業に向いています。

業界特化型ERPを導入するべき企業の特徴

特定の業界に特化している企業

業務特化型ERPには、特定の業界に特化した機能が実装されています。

そのため、複数の業務や事業を展開する企業よりも、特定の業界に特化した企業に向いています。

業界トレンドの移り変わりに対して迅速に対応したい企業

業務特化型ERPは、対象業界の最新トレンドや規制の変更などに迅速に対応できます。

業界の変化に素早く対応したい企業に向いているといえるでしょう。

業界独自のカスタマイズをスムーズに行いたい企業

業務特化型ERPを扱うベンダーは、業界独自ニーズや専門用語を理解しているため、カスタマイズ時の意思疎通がスムーズかつ正確です。

そのため、業界独自の複雑なカスタマイズを行いたい企業におすすめです。

5. まとめ

ERPには、統合型・コンポーネント型・業界特化型といった種類があり、特徴やメリット・デメリットが異なります。

またERPの導入時には、種類に加え、システムの利用形態(クラウド型かオンプレミス型か)を検討することが大切です。

当記事を参考にしてERPを選定し、自社に合ったシステムの導入を成功させましょう。

統合型ERP

統合型ERPは、企業全体の業務に関する情報を一元管理するシステムです。1つのパッケージで生産管理、販売管理、購買管理などさまざまな基幹業務を管理できます。

情報を一元管理することで、迅速な意思決定の支援や、全社的な業務の最適化と効率化が実現可能です。

従来型のERPシステムとは、一般的に統合型ERPを指します。

コンポーネント型ERP(次世代ERP)

コンポーネント型ERPは、次世代ERPとも呼ばれ、必要な業務システムのみを組み合わせて導入できるERPを指します。

企業の情報を一元管理する統合型ERPとは異なり、業務(コンポーネント)単位で必要な機能のみを導入できます。

コンポーネント型ERPのメリットは、システム刷新に伴う影響範囲を小さくできることです。

また、一部の業務から導入をはじめ、段階的に導入する範囲を広げるといった手法も可能です。

業界特化型ERP

業界特化型ERPは、特定の業界に必要な管理項目が標準機能として備わっているERPを指します。

業界の特性を深く理解した設計となっており、業界特有のニーズにこたえられるような仕様となっていることが一般的です。当該業界における一般的な業務フローはもちろん、独自の法規制を考慮した機能も実装されています。

業界特化型ERPは実際の業務内容に近しい仕様であるケースが多いため、カスタマイズを必要とせず、導入が容易な傾向があります。

統合型ERPのメリット・デメリット

メリット

データの一貫性の確保

全社規模で一元的にデータを管理するため、一貫性のあるデータの担保が可能です。

例えば、締め処理で各部門のデータを迅速に収集するときには、リアルタイムにデータが連携されるため、処理がスムーズになります。

また、販売部門と製造部門で同じ在庫情報を共有することで、必要な製品を適切なタイミングで製造・販売することが可能です。

業務効率化

企業全体の業務プロセスを一元管理するため、部門をまたいで業務プロセスを同一化できます。

同じデータをシステムごとに何度も入力するといった無駄をなくすことができ、ヒューマンエラー防止にも寄与します。

業務プロセスの最適化

ERPの導入時は、業務プロセス見直しのチャンスです。業務プロセスの最適化を図ることで、既存業務の無駄を排除し、企業全体の生産性向上が可能です。

また、業務上の新たな改善点を見つけるきっかけにもなるでしょう。

データ活用が容易

各業務で入力したデータが一元管理されているため、BIツールをはじめとする各種ツールでデータを活用しやすく、経営判断や戦略の立案がスムーズになります。

例えば、部門や業務単位でのリソース過不足を探して人員配置の検討材料にするといった、企業運営の最適化のサポートが可能です。

不具合発生時の対応が容易

複数のシステムを導入し、導入ベンダーが複数社の場合、データ連携時に不具合が発生すると、どのシステムが原因かを特定することが困難で、トラブルシューティングの対応が遅れます。

一方、統合型ERPは、どの業務で不具合が発生しても、システムは1つに統合されているため同じベンダーに問い合わせれば適切なサポートを受けられます。

デメリット

導入コストが高い

全社規模でシステムを刷新する必要があるため、初期投資が大きくなります。業務ごとにカスタマイズした場合、導入コストはさらに膨らみます。

システム導入まで時間がかかる

企業の多くの部門と連携してシステムを選定する必要があるため、導入までに時間がかかります。

検討期間が長くなると、通常業務に及ぼす影響も大きくなるでしょう。

制限がかかる場合がある

企業の業務を網羅的に管理するため、業務単位での細かなニーズすべてに対応することが困難なケースがあります。

カスタマイズで対応しようとすると、導入までにさらに多くの時間やコストがかかってしまうでしょう。

従業員教育に時間とコストがかかる

関わる部門が多いため、従業員全員が新システムに慣れるまで、時間とコストがかかる可能性があります。

特定ベンダーへの依存度が高まる

全社が利用するシステムを導入するため、当該ベンダーへの依存度が高まります。

万が一、ベンダーがシステムのサポートを終了することになれば、再度、自社に合うシステムを選定しなければなりません。特に、複雑なカスタマイズをしていると、システム選定はより困難になる場合があります。

コンポーネント型ERPのメリット・デメリット

メリット

柔軟性が高い

必要なコンポーネントを選択して導入できるため、自社の状況や問題のある業務のみに絞り、システム刷新が可能です。

最初は一部の業務のみでスモールスタートし、段階的に業務を拡張することで、システム移行に際する負担軽減ができます。

導入コストと時間の削減

コンポーネント単位でシステムを導入することで、導入における初期コストと時間を抑えられます。

統合型ERPに比べて対象業務が限られるため、業務単位でカスタマイズし、導入しても、時間やコストを抑えつつ、自社への最適化が可能です。

ベンダー依存度の低減

特定の業務を選んでシステム導入するため、ベンダー依存度が下がります。もしベンダーがサポートを廃止しても、該当のコンポーネントのみを入れ替えるだけで済むため、システム刷新にかかる負担を低減できます。

最新技術の導入

コンポーネントが独立しているため、新しい技術や機能はもちろん、最新の法規制を含んだシステムを迅速に取り入れられます。

ビジネス環境の変化に素早く対応することは、競争力の維持にもつながります。

デメリット

自社の他システム間でデータの整合性が担保されない

一部の業務を選択して導入するため、他の業務を管理するシステムとの間で、データの一貫性を保つのが困難な可能性があります。

システム間でデータの連携方法が異なる場合、データの共有や連携がスムーズに行えないケースもあるでしょう。

インターフェースの構築が必要

異なるベンダーのシステムを組み合わせる場合、システム間の互換性を確保するため、インターフェースの作成が必要です。

各システムの特性を理解することや、適切な連携を実現することが求められます。

不具合発生時の対応が煩雑

不具合が発生した場合、原因となっているコンポーネントに対応するベンダーに連絡しなければなりません。まずは自社で原因を特定する必要があるため、不具合の解決までに時間がかかる恐れがあります。

コンポーネント管理の煩雑さ

必要なコンポーネントを組み合わせてシステムを構築していくうちに、似た機能がいくつものコンポーネントに入っている状態に陥る可能性があります。

後からコンポーネントを追加することで、少しずつコストが積み重なり、最終的には高額の費用がかかってしまったというケースもあるでしょう。

カスタマイズの難易度が高い

一部のコンポーネントを変更すると、整合性を保つために追加の調整が必要になることがあります。

導入したERP以外にも影響するカスタマイズの場合、他システムの改修が必要となるケースもあります。

業界特化型ERPのメリット・デメリット

メリット

業界独自のニーズに標準対応されている

特定の業界に特化した機能が標準で実装されているため、カスタマイズの手間や時間が少なく、導入までの期間が短縮できます。

要件定義がスムーズ

ベンダー企業が業界に精通しているため、専門用語や独自ニーズにも理解が深く、意思疎通がスムーズです。カスタマイズ時の要件定義も短期間で進められるでしょう。

業界の最新トレンドへの対応

業界における最新のトレンドや法規制などをいち早くキャッチし、システムに組み込まれます。

業界のベストプラクティスを活用できる

業界のベストプラクティスが組み込まれているため、業務の効率化や品質向上が実現できます。

ユーザーコミュニティを有効活用しやすい

当該システムのユーザーコミュニティには、同じ業界の企業が多数参加しています。

同業他社が共有している情報や経験から、さらなるベストプラクティスを獲得する機会があるでしょう。

デメリット

カスタマイズが困難なケースがある

特定の業界に特化した機能を持っている反面、細かなカスタマイズが難しいケースがあります。自社独自の業務プロセスを持っている場合、カスタマイズで対応できない場合もあるでしょう。

導入コストが高くなるケースもある

業界特有の機能を持つため、導入コストが高くなるケースがあります。

業界に必要な機能を多く実装している場合や、複雑なカスタマイズが必要な場合は、導入コストが大幅に増える可能性もあるでしょう。

ベンダーへの依存度が上がる

複雑かつ業界独自の仕様となるケースが多いため、他のERPと比べて、ベンダーへの依存度が高くなりやすい傾向が見られます。

また、業界独自の業務を理解し、適切なソリューションを提供できるベンダーが少ない点にも注意が必要です。

利用用途が制限される

特定の業界の業務プロセスや規格に基づいて設計されているシステムであるため、業界外のビジネスモデルに対応するのは難しいでしょう。

事業内容が多岐にわたる企業の場合は、既存のシステムとの連携も十分に考慮したうえで、選定する必要があります。

最新の法規制・技術の導入が遅れるケースがある

特定の業界に特化した複雑な開発が必要となるため、一般的な機能のERPに比べて、新しい技術・機能の導入が遅れることがあります。

クラウド型ERP(SaaS)の特徴とメリット

特徴

インターネット経由で利用する

クラウド型ERPはインターネット経由でサービスを利用するため、場所を問わずにアクセス可能です。リモートワークの推進も容易にできます。

システムの管理コストが少ない

サーバーの設定やソフトウェアの更新など、システムのメンテナンスは基本的にサービス提供者が行います。そのため、自社でメンテナンスに手間をかける必要は少ないでしょう。

システム導入コストが少ない

クラウド型ERPは、初期費用が無料もしくは低価格で済みます。利用料金は、ほとんどの場合、月額または年額で支払います。

メリット

導入コストが低い

サーバーをはじめとするハードウェアの導入が不要であるため、導入・管理コストを削減できます。

拡張性が高い

業務量の増減に応じて、リソースやシステムの拡張・縮小を柔軟に行えます。

最新の機能を利用できる

サービス提供者がシステムを定期的にアップデートするため、最新の法規制や先端技術を盛り込んだ機能を常に利用可能です。

リモートワークの推進が可能

場所を問わずにアクセス可能であるため、自宅や出張先問わずシステムが利用できます。

導入期間が短い

ハードウェアの導入期間が不要で、契約すればそのタイミングからシステムが利用可能です。

オンプレミス型ERPの特徴とメリット

特徴

自社サーバーで運用する

オンプレミス型ERPは、自社で所有・管理するサーバーにシステムを設置し、運用します。

ソフトウェアのコストが初期費用のみであるケースが多い

オンプレミス型ERPでソフトウェアの導入する際は、費用を一括で支払うことが一般的です。ただし、ベンダーサポートの費用や、システム更新時の費用は別途必要となります。

ハードウェアの管理が必要

オンプレミス型ERPの場合、サーバーのセキュリティ対策や、データバックアップは自社で行う必要があります。

メリット

カスタマイズの自由度が高い

自社サーバーへシステムをインストールして管理・運用するため、他に利用している企業への影響を考慮する必要が無く、独自のカスタマイズが可能です。

高度なセキュリティ

オンプレミス型ERPは、自社のサーバー設定次第で、外部ネットワークからの接続を遮断できます。つまり、非常に高度なセキュリティが実現可能です。

長期目線でのコスト削減

オンプレミス型ERPは、システム導入コストが高い反面、ランニングコストが低い傾向があります。そのため、長期にわたるシステム活用を前提とする場合、コスト削減が可能です。

ERPを選ぶ際は、ERPの種類(統合型やコンポーネント型)と利用形態(オンプレミス型かクラウド型)を検討することが求められます。

統合型ERPが向いている企業の特徴

業務領域が幅広い

統合型ERPは幅広い業務領域をカバーするため、多種多様な業務を持つ企業に適しています。

業務プロセスが複雑

複数の部門や機能が統合された複雑な業務プロセスを持つ企業は、プロセスを合理化するために統合型ERPの導入が役立ちます。

複数のシステムが複雑に絡み合っている企業

システムのサイロ化が進み、データ連携が複雑になってしまっている企業は、統合型ERPの導入により当該課題の解決が可能です。

業務が統合されるため、よりスムーズな業務を実現できます。

大規模なデータの一元管理と分析が必要な企業

統合型ERPは基幹業務すべてのデータが一元管理されるため、データ分析が容易です。

財務管理が複雑な企業

複雑な財務管理を必要とする企業は、統合型ERPを通じて財務プロセスを統合し、透明性を高められます。

コンポーネント型ERPを導入するべき企業の特徴

特定の業務に特化した機能が必要な機能

コンポーネント型ERPは、特定の業務領域に特化したモジュールを選択し、組み合わせることが可能です。そのため、特定業務に関するシステムのみを刷新したい企業に適しています。

柔軟なシステム構築を求める企業

コンポーネント型ERPは、必要なコンポーネントだけを導入することはもちろん、後から業務の追加が可能です。

システム刷新を段階的に行いたい場合や、業務の変化に柔軟に対応したい企業に向いています。

既存のITインフラとの統合を望む企業

コンポーネント型ERPは、既存のITインフラを活かしつつ、必要な機能のみ導入できます。つまり、既存のITインフラとの統合を考えている企業にも適しているといえます。

導入コスト・時間を抑えたい企業

必要なコンポーネントのみを選択して導入することで、低コストかつ短期間でシステム導入を実施できます。そのため、初期投資を抑えたい企業に向いています。

業界特化型ERPを導入するべき企業の特徴

特定の業界に特化している企業

業務特化型ERPには、特定の業界に特化した機能が実装されています。

そのため、複数の業務や事業を展開する企業よりも、特定の業界に特化した企業に向いています。

業界トレンドの移り変わりに対して迅速に対応したい企業

業務特化型ERPは、対象業界の最新トレンドや規制の変更などに迅速に対応できます。

業界の変化に素早く対応したい企業に向いているといえるでしょう。

業界独自のカスタマイズをスムーズに行いたい企業

業務特化型ERPを扱うベンダーは、業界独自ニーズや専門用語を理解しているため、カスタマイズ時の意思疎通がスムーズかつ正確です。

そのため、業界独自の複雑なカスタマイズを行いたい企業におすすめです。

ERPには、統合型・コンポーネント型・業界特化型といった種類があり、特徴やメリット・デメリットが異なります。

またERPの導入時には、種類に加え、システムの利用形態(クラウド型かオンプレミス型か)を検討することが大切です。

当記事を参考にしてERPを選定し、自社に合ったシステムの導入を成功させましょう。