設備工事業界の現状とERPによる業務革新

設備工事業は、社会を支える重要なインフラ構築を担う産業です。空調・給排水・電気・防災・昇降機など多岐にわたる設備の設計・施工・保守を通じて、都市空間や産業施設の根幹を支えています。

本コラムでは、設備工事業の業界構造と現状、主要プレイヤー、直面する課題を整理した上で、それらを解決する手段のひとつとしてERP(基幹業務システム)の導入による業務革新の可能性についてご紹介します。

⇒ GRANDITが分かる!お役立ち資料4点セットを無料ダウンロード

GRANDIT製品カタログやモジュール別資料、グループ経営の基本など、ERPに関するお役立ち資料をまとめてダウンロードいただけます。

1.設備工事業界の動向

1-1. 再開発・都市インフラ投資の活性化

都市部を中心とした再開発プロジェクトや、老朽化したインフラ設備の更新工事が全国的に増加しています。

2025年2月13日 埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故は記憶に新しいですが、20年後には全体の約40%が耐用年数をオーバーすると試算されており、老朽下水管対策は喫緊の課題と言えます。

また、東京や大阪などの大都市圏では、大型複合施設や高層ビルの新築・リニューアルが活発に行われており、それに伴って空調・給排水・電気工事のニーズも急増しています。また、地方においても学校や病院、公営住宅など公共施設の設備更新が進められており、設備工事業の市場は堅調に推移しています。

1-2. 環境配慮型設備への移行

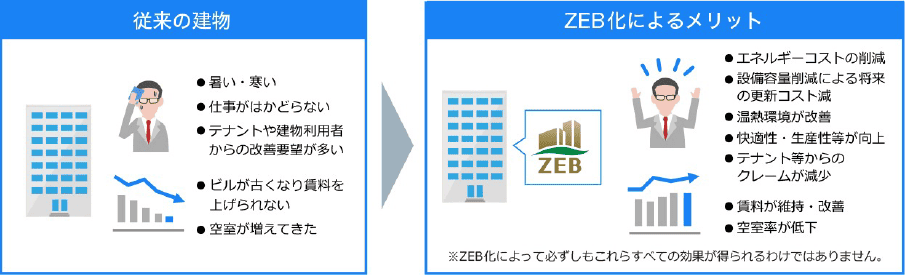

持続可能な社会の実現を目指す動きが加速する中で、省エネ型設備やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)への対応が求められています。特に、エネルギー消費を抑える高効率空調機器やLED照明、自動制御システムの導入が増加。企業や自治体もカーボンニュートラルの達成に向け、設備更新に積極的です。

(ZEB化によるメリット)

出典:環境省HPより転載(https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/06.html)

1-3. 人手不足と技術継承の課題

技能者や施工管理技術者の高齢化が進行しており、若手人材の確保・育成が喫緊の課題となっています。建設業界全体で労働力不足が深刻化する中、設備工事業も例外ではなく、現場でのノウハウ継承や労働環境改善が強く求められています。

1-4. デジタル化・スマート施工の浸透

施工現場におけるBIM(Building Information Modeling)やクラウド型施工管理ツール、ドローン・AR技術の活用が一部で始まり、施工の品質・効率向上への取り組みが進んでいます。特に大手企業を中心に、業務の省人化と見える化が試行されており、これが中堅・中小企業にも波及していくことが期待されます。

2.主要プレイヤーと市場構造

設備工事業界は、ゼネコンとの強い関係を持つ大手サブコンから、地域密着型の中小企業まで、さまざまなプレイヤーが存在しています。

2-1. 大手サブコン企業

| 企業名 | 特徴 |

|---|---|

| 高砂熱学工業株式会社 | 空調設備の設計・施工で国内最大手。病院・工場・オフィスビルなど多様な分野での実績を持つ。 |

| 新日本空調株式会社 | 高性能空調・衛生設備に強み。環境対応型設備の設計・施工にも注力。 |

| 株式会社大気社 | 産業用クリーンルームや研究施設など、高度な技術を要する設備工事に特化。 |

| 株式会社関電工、株式会社きんでん、株式会社協和エクシオ | 電気通信工事を中心に全国展開。ICT・IoT関連案件も多数手がける。 |

2-2. 地場の中堅企業

地方都市や特定地域に密着した中小の設備工事業者も多数存在し、公共工事や地元企業の施設改修などを中心に受注を獲得しています。顔の見える関係性、きめ細かい対応、地元ネットワークを活かした営業活動などが強みです。

企業名:木原興業株式会社

特 徴:岡山で創業120年という長い歴史を持つ地場の設備工事事業者。富士電機グループの代理店として、岡山県を中心に提案力やサポート力の高さによって地元企業からの厚い信頼を得ている。

GRANDITが分かる!お役立ち資料4点セット

GRANDIT製品カタログやモジュール別資料、グループ経営の基本など、ERPに関するお役立ち資料をまとめてダウンロードいただけます。

- GRANDITが備える4つの特長

- モジュールによる拡張の解説

- グループ経営の可視化と迅速な意思決定の重要性

- ERP導入による経営の標準化とデータ活用

3.設備工事業界の代表的な商材

設備工事業界は、建物や施設の機能を支える各種インフラを整備・維持する業種で、扱う商材(資材や機器)は分野ごとに異なります。以下に代表的な商材を「電気」「水道(給排水・衛生)」「通信・ネットワーク」「空調・換気」「ガス・熱源」などの分野ごとに説明します。

3-1. 電気設備工事

建物内の電力供給・制御を行う設備を施工します。住宅からオフィスビル、工場まで幅広い分野で必要とされ、近年はLED照明や省エネ機器の需要が増加しています。

(主な商材)

配線材(VVFケーブル、CVケーブルなど)、分電盤・配電盤、照明器具(LED照明、ダウンライトなど)、スイッチ・コンセント、ブレーカー・遮断器、変圧器(トランス)、UPS(無停電電源装置)

(主な施工プロセス)

| 主な工程 | 内容 |

|---|---|

| 設計・図面作成 | 電力容量や用途に応じて配線ルート、分電盤配置、照明設計などを行います。 |

| 配線ルートの確保・配管施工 | 建物構造に沿って電線管やダクトを敷設します。隠ぺい配線か露出配線かで工法が異なります。 |

| 配線・機器取付 | VVFケーブル等を通線し、スイッチ・コンセント・照明器具などを取り付けます。 |

| 分電盤・ブレーカーの設置 | 電源を分岐・保護するための機器を設置します。 |

| 導通試験・絶縁試験 | 安全基準に適合するかを電気的に検査します。 |

| 通電・動作確認 | 実際に通電し、照明・機器が正常に動作するか確認します。 |

3-2. 水道・衛生設備工事(給排水設備)

生活・業務に必要な水を供給・排水する設備を構築する工事です。建物内のトイレやキッチンなどの衛生器具の設置も含まれます。衛生性や耐久性が求められ、法令による規制も多い分野です。

(主な商材)

給水管・排水管(塩ビ管、ステンレス管、銅管など)、バルブ類(止水バルブ、逆止弁など)、ポンプ(給水ポンプ、排水ポンプ)、衛生器具(洗面台、トイレ、蛇口など)、浄水器・ろ過装置

(主な施工プロセス)

| 主な工程 | 内容 |

|---|---|

| 設計・給排水系統図の作成 | 水源、使用水量、排水ルートなどに基づき設計します。 |

| 配管経路の墨出し・スリーブ施工 | 物構造と干渉しないようにルートを設定し、床や壁にスリーブ(穴)を設けます。 |

| 配管施工(給水・排水) | 樹脂管や鋼管を使用して配管。接合には溶接や継手接続を使用します。 |

| バルブ・ポンプ設置 | 止水弁、圧送ポンプなどの制御機器を取り付けます。 |

| 衛生器具設置 | 便器、洗面器、給湯器などの器具を設置します。 |

| 水圧試験・漏水確認 | 水を流して漏れがないか、安全な圧力で運用できるか確認します。 |

3-3. 通信・ネットワーク設備工事

オフィスや施設内のITインフラを整備するための工事で、企業のDX推進にも深く関わる分野です。近年はIoT機器との連携やクラウド対応のネットワーク機器の需要が高まっています。

(主な商材)

LANケーブル・光ファイバー、ハブ・スイッチ・ルーター、ネットワークラック、無線LANアクセスポイント、防犯カメラ(監視システム)、構内PHS・インターホン設備

(主な施工プロセス)

| 主な工程 | 内容 |

|---|---|

| ネットワーク設計・配線計画 | LAN構成やWi-Fi設計などを行い、機器配置と配線ルートを決定します。 |

| 配管・ケーブル敷設 | LANケーブルや光ファイバーを、OAフロアや天井裏に配線します。 |

| ハブ・ルーター・アクセスポイント取付 | ネットワーク機器を適切に取り付け、電源も確保します。 |

| 構内配線・パッチパネル整線 | 各通信機器とサーバー間の接続整理を行います。 |

| 動作試験・速度確認 | 通信速度、接続安定性などを確認して納品します。 |

3-4. 空調・換気設備工事

室内の温度や湿度を調整する設備の工事です。ビル空調ではセントラル方式や個別空調方式などがあり、省エネ性・メンテナンス性が重視されます。CO2削減やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)対応への動きも強まっています。

(主な商材)

エアコン(業務用・家庭用)、ダクト類・ファン、冷媒配管・冷却塔、加湿器・除湿器、空調制御システム(BEMSなど)

(主な施工プロセス)

| 主な工程 | 内容 |

|---|---|

| 熱負荷計算・設計 | 建物の広さ・用途に応じて空調能力を決定し、ダクトや機器を設計します。 |

| 配管・配線ルート確保 | 冷媒管やドレン配管、電源配線のルートを確保します。 |

| 室内機・室外機・ファンの設置 | 空調ユニットや換気ファンを適切な位置に設置します。 |

| 冷媒管・ドレン管・ダクト施工 | 冷媒を通す配管や空気を流すダクトを施工します。 |

| 真空引き・冷媒充填 | 冷媒配管内の空気を抜き、冷媒ガスを充填します。 |

| 試運転・風量・温度確認 | 冷暖房が設計通り機能しているか確認し、バランス調整を行います。 |

3-5. ガス・熱源設備工事

都市ガス・プロパンガスなどの供給インフラや、熱を使った暖房・給湯設備の設置を行います。安全性への配慮が特に重要な分野であり、ガス漏れ検知や遮断機構などの機器も扱われます。

(主な商材)

ガス配管(鋼管、樹脂管など)、ガスメーター、給湯器・ボイラー、熱交換器、床暖房設備

(主な施工プロセス)

| 主な工程 | 内容 |

|---|---|

| ガス負荷計算・配管設計 | 給湯・厨房機器の使用量に応じた設計を行います。 |

| ガス管施工 | 都市ガスやLPガス用の配管を行い、溶接またはねじ接合します。 |

| ガスメーター・遮断機器の設置 | 安全対策機器や計測装置を設置します。 |

| 熱源機器(給湯器・ボイラー)設置 | 適正な場所に設置し、排気・排熱処理も行います。 |

| 漏洩試験・圧力確認 | ガス漏れがないか確認。必要に応じて消防・ガス会社の立会い検査します。 |

| 着火試験・運転確認 | 実際に点火・運転し、安全・性能を確認して引き渡します。 |

4.設備工事業界の課題

設備工事業界は建設業全体を支える重要な分野ですが、多くの構造的な課題を抱えています。以下に代表的な課題を「人材」「技術」「経営・業務」「法制度・社会環境」などの観点から整理して解説します。

4-1. 人材不足と高齢化

少子高齢化の影響に加え、他産業と比較して体力仕事や危険作業も多く、労働環境や報酬の面から若年層の入職が少なく、技術者・技能者の高齢化が進行。特に中小企業では人材育成の余裕がなく、後継者難が深刻で現場では熟練職人の経験に依存する作業が多く、属人化が進んでいる。

4-2. 技術継承とデジタル化の遅れ

IT投資のリソースやノウハウが乏しく、デジタル化に踏み切れない企業が多いことから、

手作業や現場判断が中心の業務が多く、標準化・マニュアル化が進んでおらず、ICT・IoT・BIMなど新技術の導入が遅れている事業者も多い。

デジタルツール(施工管理アプリ、遠隔点検、AR設計など)は存在していても、十分に活用しきれていないケースが多い。

4-3. 受注構造と価格転嫁競争の厳しさ

公共事業やゼネコン主導の大型案件では、下請業者に過度なコスト負担が発生している。

業界特有の多重下請構造により、元請から下請まで利益率が圧縮されやすく、結果として、工事単価の下落傾向、安値受注による過重労働が常態化しがち。

4-4. 工程管理・業務効率の課題

工期がタイトで、電気・配管・内装などが同時進行。工程ごとに担当企業が異なるため、複数業種間での調整や全体最適な管理が難しい。

加えて、図面や設計変更による手戻りが発生しやすく、IT化が進んでいない中小企業では、施工管理ソフトやクラウドツールではなく、紙・電話・FAXなどによるアナログな工程管理が残っている現場も多いため、現場の非効率化が目立っている。

4-5. 法制度・社会環境への対応

労基法の改正により、残業時間の上限規制が現場の働き方に影響を与えているだけではなく、安全・環境対策の強化(ゼロエミッション、ZEBなど)に対する対応も必要で、技術・資金的な対応への負担が大きい。

GRANDITが分かる!お役立ち資料4点セット

GRANDIT製品カタログやモジュール別資料、グループ経営の基本など、ERPに関するお役立ち資料をまとめてダウンロードいただけます。

- GRANDITが備える4つの特長

- モジュールによる拡張の解説

- グループ経営の可視化と迅速な意思決定の重要性

- ERP導入による経営の標準化とデータ活用

5.設備工事業界におけるERP導入の意義

設備工事業界は、社会インフラを支える「縁の下の力持ち」として不可欠な存在ですが、人手不足・属人化・デジタル化の遅れといった課題が複合的に絡んでいます。業界全体での効率化・標準化・IT活用が急務であり、その一つがERP導入です。

5-1. DXの中核としてのERP

BIMやIoTといった先進技術と連携する上でも、ERPは基幹業務のデジタル基盤として重要です。例えば、BIMで設計した設備情報をERPと連携することで、施工後の保守計画や部品管理まで一元的に行えるようになります。

5-2. サステナブルな経営の実現

CO2排出量や省エネ効果を定量的に把握し、顧客への説明責任を果たすには、エビデンスとなるデータの蓄積・分析が必要です。ERPの分析機能を活用することで、企業はサステナビリティレポートの作成やESG対応の強化が可能になります。

5-3. 保守・アフターサービス強化

ERPと連携する設備保守システムにより、保守契約・点検履歴の管理や、定期訪問の自動スケジューリングなどが実現します。サブスクリプション型の保守ビジネスを効率的に運用し、継続的な顧客接点を維持するうえでもERPは有効な手段です。

5-4. 組織横断的な業務可視化

工事部門、営業、経理、経営層が同じ情報を共有することで、組織全体の連携が強化されます。ERPによるデータの一元管理は、属人的な業務の削減と、柔軟な人員配置にも貢献します。

設備工事業は、日本の産業基盤を支える不可欠な存在であり、今後もその役割は拡大していくと見込まれます。課題は多いものの、ERPをはじめとしたITソリューションの活用により、業務の高度化・効率化・見える化が実現可能です。変化する市場環境に対応しながら、持続的な成長と競争力強化を目指す上で、ERPは有効な経営基盤の一つになるでしょう。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。