ERPが「使いにくい」のはなぜ?欠点と業務に合わせた活用方法

「承認が滞る」

「操作が複雑で時間がかかる」

「結局はExcelに逆戻りする」

導入したはずのERPが現場で「使いにくい」と受け止められる背景には、UIの問題だけでなく、業務への適合度や共通マスタ運用、性能やシステム連携、教育や運用設計まで関わる複合的な要因があります。本記事では、その原因を4つの視点で整理し、改善のアプローチと「使いやすいERP」の選び方を解説します。文末では、評価観点を一覧化した資料もご案内します。

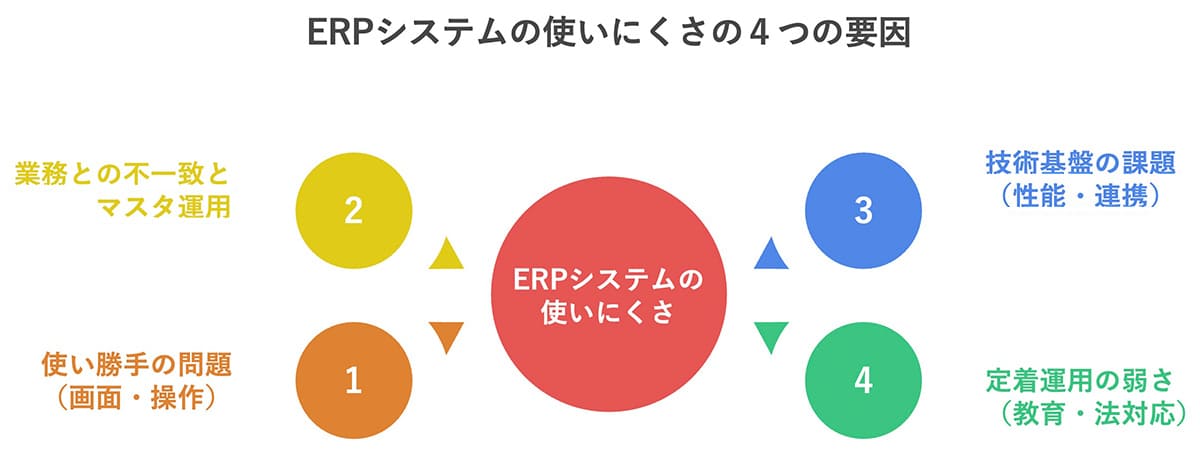

1.なぜ、ERPは使いにくいのか:4つの視点で原因を整理

ERPが現場で「使いにくい」と受け止められるのは、多くの場合、次の4つの要因が重なっているためです。本記事では、ERPの使いやすさを「業務を正確に、速く、負担少なく遂行できるか」を基準に評価します。

1.使い勝手の問題(画面・操作)

現場がERPを使いにくいと感じる主因は、「入力項目が過剰で画面遷移が多い」「用語や配置が不統一」「エラー時の復帰が分かりにくい」といった使い勝手の設計です。これらは1件あたりの処理時間を押し上げ、誤入力や差し戻しを増やします。取消・やり直しの手順が複雑だと心理的負担が増し、「触るのが怖いシステム」として敬遠されがちです。

2.業務との不一致とマスタ運用

標準機能と実際の業務にズレがあるままだと、現場は穴埋めとしてExcelや手作業の照合に頼り、システム側は個別アドオンが増えていきます。結果として、業務の決めごと(プロセス)とデータのルールがちぐはぐになりがちです。さらに取引先・品目・科目・部門などの共通マスタで、「だれが・いつ・どう承認して更新するか」や「重複や表記ゆれをどうチェックするかが決まっていない」と、データ不整合が頻発します。数値への信頼が落ち、二重入力や私設台帳が残り、「ERPに載せるほど手間が増える」という評価につながります。

3.技術基盤の課題(性能・連携)

使い勝手をもっとも直感的に損なうのは「待ち時間」です。画面応答の遅延や帳票・バッチの滞留、ピーク時の詰まりが続けば、現場は「遅いから使わない」を選びがちになります。また、システム間連携を手作業のCSV取り込みに頼ると、連携先システムの起動待ちやエラー発生時の対応・再実行をユーザー自身が担う必要があり、使い勝手が損なわれます。

特にリプレイスでは、旧環境のカスタマイズや継ぎ足しの連携仕様がボトルネック化しやすく、性能劣化や運用の手戻りにつながる点に注意が必要です。

【ERP導入成功チェックリスト付】正しいERPリプレイスの進め方

ERPリプレイスに取り組む前に確認したい3つのポイントと、計画から運用定着まで5段階で進める実行プロセス、さらに実践企業の事例をご紹介!

4.定着運用の弱さ(教育・法対応)

優れた仕組みも、現場に根付いてこそ価値を発揮します。「研修が一度きりで継続学習の場がない」「スーパーユーザーや社内FAQが機能しない」「問い合わせ窓口やSLAが曖昧」、こうした運用設計の弱さは「教わっていないから使えない」を固定化します。さらに電子帳簿保存法やインボイス制度の変更点が周知されないと暫定運用が増え、ルールの形骸化と不満の累積を招きます。

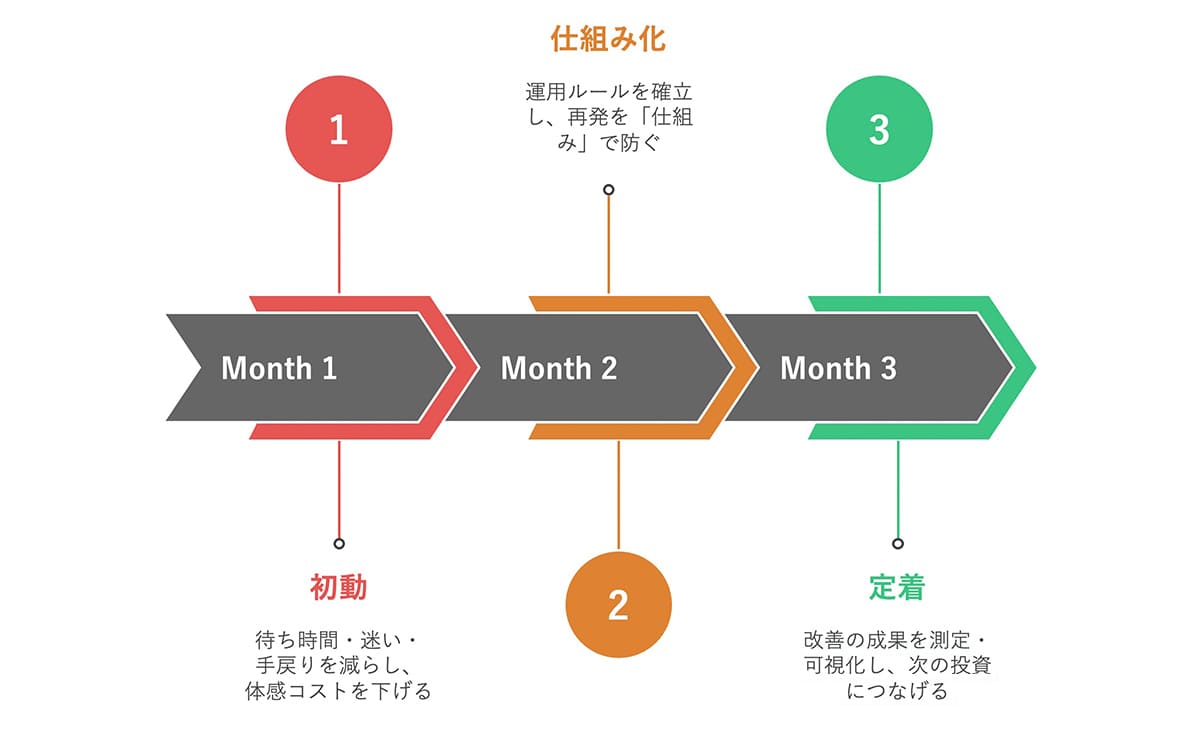

2.現場を動かす改善手順(初動→仕組み化→定着):ICEで優先順位を決める

ここからは、前章の4つの要因を業務に合わせてERPを使いやすくするための3ステップ(初動→仕組み化→定着)で整理します。基本方針は「小さく直す→計測する→次を決める」の反復です。優先度はICE(Impact=効果/Confidence=確度/Ease=容易さ)で採点し、合計点の高いものから着手します。

※ミニ解説(ICE):Impact/Confidence/Easeを各1〜10点で評価し、合計が高い順に実行。同点はEase優先、法対応は別枠最優先といったルールを事前合意しておくと、後戻りを防げます。

STEP1)初動:まず「待ち時間・迷い・手戻り」を減らし、体感コストを下げる

最初の1ヶ月は、体感に直結する痛点から手当てします。ねらいは「遅い」「戻れない」「分からない」を先に潰し、現場の不満とヘルプデスクの滞留を一気に減らすことです。主な施策は次のとおりです。

- やり直し導線の明示:取消・差し戻しの標準手順をポータルに掲示して通達する。

- 重い帳票・検索の軽量化:頻出クエリを見直し、索引を最適化し、実行計画を確認する。

- 問い合わせ動線の一本化:一次窓口・SLA・エスカレーションを明文化し、入口を統一する。

- 共通マスタの初期負荷分散:システム導入時にコード体系を変更した場合に備え、利用するコードが分かるよう、手順書や操作方法を整備する。重複・表記ゆれの簡易チェックを自動化する。

STEP2)仕組み化:再発を「人」ではなく「仕組み」で防ぐ

2ヶ月目は、即効施策を運用の型へ昇華します。ねらいは属人化を減らし、同じ問が再発しても「仕組みで直る」状態にすることです。主な取り組みは次のとおりです。

- スーパーユーザーの任命とナレッジ化:部署ごとの相談役を設け、一次解決を強化する。

- アドオンの棚卸し:重複・類似の追加機能の見直しを検討、次回更改に耐える設計に落とし込めるようにする。

STEP3)定着:成果を可視化し、次の投資と改善サイクルにつなげる

3ヶ月目は、改善を「測定・可視化する段階」です。手応えを示し、次の四半期の投資判断につなげます。主な取り組みは次のとおりです。

- KPIダッシュボード:SUS(ユーザビリティ指標)、代表タスクの処理時間、誤入力率、初回通過率、問い合わせ件数、主要画面の平均応答を定点化する。

- 法対応と更改の年間計画:制度変更の改定予定とリードタイムを一覧化し、影響評価の定例会を設ける。

- ハイパーケア相当の強化月間:問い合わせ即応、未解決チケットの一掃、説明会の追加開催で定着を加速する。

こうして短期の手当てを「見える化」して定例運用に組み込み、次の四半期は高得点の施策から順に改善を継続します。

【ERP導入成功チェックリスト付】正しいERPリプレイスの進め方

ERPリプレイスに取り組む前に確認したい3つのポイントと、計画から運用定着まで5段階で進める実行プロセス、さらに実践企業の事例をご紹介!

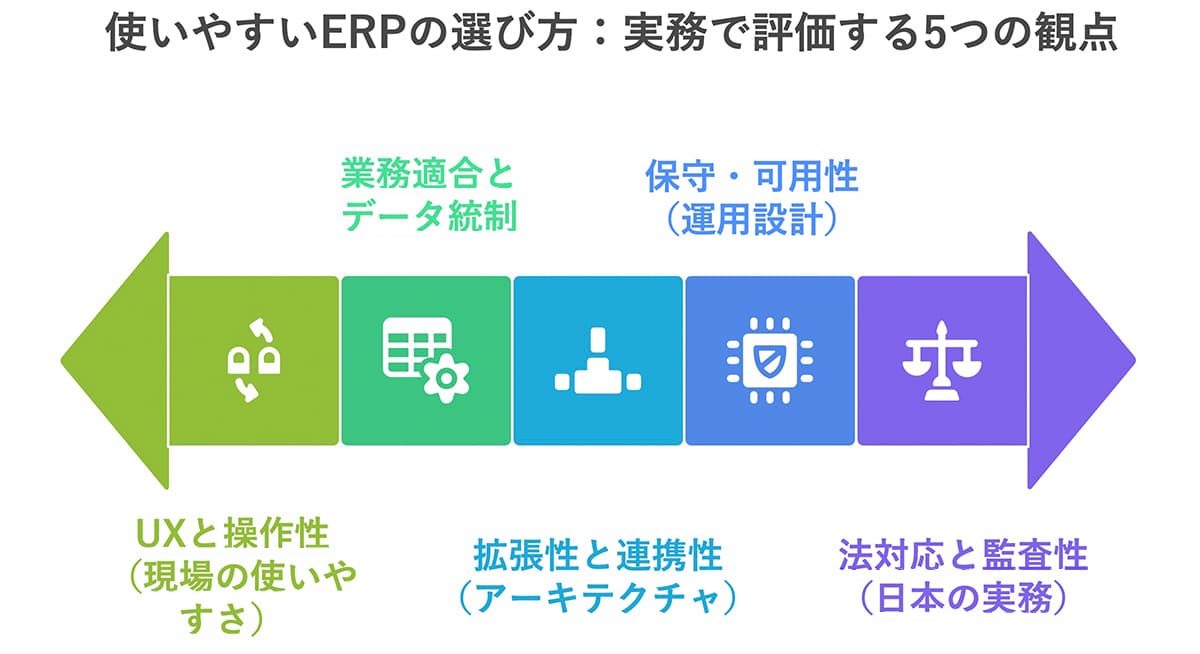

3.使いやすいERPの選び方:実務で評価する5つの観点

短期の改善サイクルを回しても“使いにくさ”が残る、または更改コストや法対応の負荷が今後も高止まりしそうなら、リプレイス(再構築)を検討するタイミングです。ここからは、現場で無理なく使えるERPを見極めるための5つの評価観点を紹介します。

重要なのは、機能表の○×ではなく現場タスクでの実測と運用しやすさで比べることです。前章の課題領域(UX/業務適合/性能・連携/運用)について、製品ごとに短時間のハンズオンで確認し、「国内実務への適合度」と「オンプレ/ハイブリッド構成でも拡張しやすいか」を軸に評価します。以下の5観点を5段階+重み付けでスコア化すれば、判断のブレを抑えられます。

1.UXと操作性(現場の使いやすさ)

評価の起点は、現場が毎日触れる画面と操作感です。「役割ごとに不要な機能への導線を出さない」「頻出タスクが短い手順で完結する」「誤入力時にその場で原因と復帰手順がわかる」といった点を確認します。用語や配置の一貫性、日本語UIの自然さ、検索やキーボード操作のしやすさは処理時間に直結します。

さらにメニュー構成、ロール別の機能露出、検索条件の保存、入力補助(デフォルト値・候補値・バリデーション)などの“設定で効く”項目が充実しているかをチェックしましょう。これらが整っていれば稼働後の手直しが軽く、浸透も速くなります。短時間のハンズオンで代表タスクの所要時間・つまずき箇所・簡易SUSを記録し、主観に流されない比較を行います。

2.業務適合とデータ統制(Fit と共通マスタ)

選定と運用の基本は、標準機能を軸に業務を合わせる(Fit to Standard)ことです。RFPとFIT一覧で現行との差分を見える化し、例外処理の設計ルールの有無を確認します。「国内の商習慣(部門横断承認、月次決算、債権債務照合など)を標準設定で表現できるか」「さらに共通マスタの責任分担・ワークフロー・品質チェックが標準で回るか」を重視します。加えてコード/科目体系の拡張や、移行・一括更新ツールが備わっていれば、初回通過率の向上や差し戻しの抑制に直結します。

3.拡張性と連携性(アーキテクチャ)

運用の安定と将来の柔軟性は、「連携方式」で決まります。標準API/イベント連携/スケジュール・ファイル連携の選択肢がそろい、段階的に手作業CSVを廃止できることが重要です。権限・変更履歴・実行ログ・失敗通知などの監査性があり、ローコード/ノーコードの拡張も台帳とレビューで統制できると安全です。オンプレを主にしつつ、「周辺クラウドや国産SaaSなどと接続しやすい構成」であること、「主要画面の目標応答・バッチ時間・復旧手順を事前合意できること」も評価ポイントです。

4.保守・可用性(運用設計)

長期利用には、「更改方針・頻度」「サポートライフサイクル」「後方互換の扱い」を明確にしましょう。監視・アラート、バックアップ、DRの責任分担の文書化に加え、本番直後はハイパーケア(期間・体制・SLA)を合意します。サービスデスク/スーパーユーザー/外部支援のエスカレーション図や、問い合わせ分類・マニュアル更新・変更管理の運用テンプレートが提供されていれば、定着が速く手戻りも減ります。

5.法対応と監査性(日本の実務)

電子帳簿保存法の改ざん防止・検索性・事務処理規程などとインボイス制度の適格請求書の受発行・保存が、設定と運用で実現できるかを確認します。J-SOX/SoD(職務分掌)に沿った権限設計と証跡、下請法配慮が必要な取引の記録も点検対象です。あわせて、法改正の反映手順とリードタイム、影響評価プロセスが明記され、規程ひな形や設定チェックリストなどのテンプレートが提供されていれば、運用リスクを前倒しで抑えられます。日本語ドキュメントとサポートの充実も重要です。

4.使いにくい"原因"を分解し、小さく直し、使える基盤を選ぶ

本記事では「使いにくさ」の要因を、UX/業務適合/性能・連携/運用の4つに整理しました。使い勝手はUIだけでなく、共通マスタ運用や連携方式、教育・ルール設計まで含む“業務全体の設計品質”で決まります。評価軸は一貫して「業務を正確に・速く・負担少なく遂行できるか」です。

改善は、初動で痛点を手当てし、仕組み化で運用の型に固定し、定着で可視化と定例運用へつなげます。優先度はICEで合意し、小さな改善を継続することで、問い合わせの滞留や差し戻し、月次の遅延といった摩擦を着実に下げられます。

同時に、更新・拡張を見据えた「使いやすいERP」の選定も欠かせません。RFPに沿った短時間のハンズオンで実測し、重み付けスコアで意思決定すれば、導入後の手戻りを抑えられます。以下の資料は、企業が重視すべきERP選定の要点を5つに整理しました。ERP導入会議や、RFP作成前の抜け漏れ点検にそのまま使えます。自社要件に照らしてチェックすれば議論の迷走や手戻りを抑え、意思決定を前に進められますので、ぜひご活用ください。

【ERP導入成功チェックリスト付】正しいERPリプレイスの進め方

ERPリプレイスに取り組む前に確認したい3つのポイントと、計画から運用定着まで5段階で進める実行プロセス、さらに実践企業の事例をご紹介!

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。