基幹システムのリプレイス、正しい進め方と注意点

基幹システムの老朽化やブラックボックス化、制度対応(インボイス/電子帳簿保存法/J-SOX)の遅れは、日々の業務と意思決定の速度を鈍らせます。この停滞を断つのが、基幹システムのリプレイスです。本記事では、情報システム部門〜PMO・経営企画の方向けに、「①課題の全体像」「②正しい進め方」「③知っておきたいリプレイスの失敗事例」「④失敗を避ける注意点」を実務の粒度で解説します。読了後は、リプレイス計画の抜け漏れを防ぐダウンロード資料をご案内します。

1.基幹システムリプレイスとは

基幹システムのリプレイスとは、財務・販売・購買・在庫・生産など企業の中核業務を支えるプラットフォーム(主にERP)を、新しい製品やアーキテクチャへ置き換える取り組みです。単なるバージョンアップや機能追加ではなく、業務プロセス・データ構造・連携インターフェース・非機能要件(可用性・性能・RTO/RPO・監視)を現在の要求水準に合わせて再設計し、標準機能を軸に「作り込みは最小化」して再構築します。

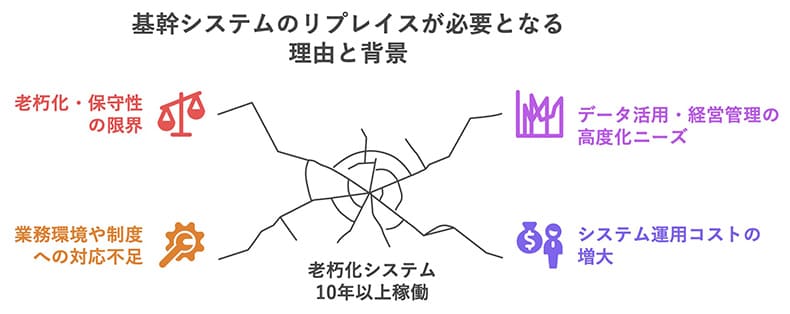

2.基幹システムのリプレイスが必要となる理由と背景

なぜ今、基幹システムのリプレイスが必要なのか、現場の運用と経営の視点を重ねると背景は次の4つに整理できます。

- 老朽化・保守性の限界:多くの基幹システムは10年以上稼働しており、EOL/EOSLにより、対応できる技術者が減少しています。障害対応が増え、改善が後回しになります。

- 業務環境や制度への対応不足:旧来システムは柔軟性に欠け、インボイス・電子帳簿保存法・J-SOXなどの改正への対応が遅れがちとなり、グローバル展開や新ビジネスへの適応も求められるなか、非効率と競争力の低下を招きます。

- データ活用・経営管理の高度化ニーズ:従来の基幹システムは、部門ごとのデータ分断で全社可視化や迅速な意思決定が難しく、BI/AIの活用も進みにくい状態です。

- システム運用コストの増大:老朽化した基幹システムは、アドオンの積み重ねやオンプレ維持・ライセンス更新で固定費が膨らみ、担当者依存のリスクも高まります。

こうした要因が重なり、延命よりも「標準機能を軸にした新基盤へリプレイス」した方が、中長期の安定稼働と変化対応力を両立できると判断する企業が増えています。

【ERP導入成功チェックリスト付】正しいERPリプレイスの進め方

ERPリプレイスに取り組む前に確認したい3つのポイントと、計画から運用定着まで5段階で進める実行プロセス、さらに実践企業の事例をご紹介!

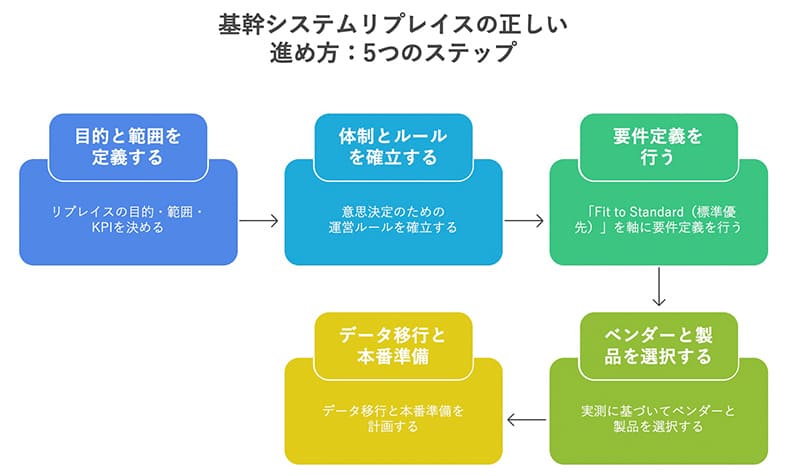

3.基幹システムリプレイスの正しい進め方:5つのステップ

ここでは、計画から本番までの流れを、合意すべき事項と準備物に分けて5ステップで整理します。

STEP1)リプレイスの目的・範囲・KPIを決める

まず「なぜ実施するか、どこまでを対象にするか、何をもって成功とするか」を文章で明確化します。目的は“攻め(成長)”と“守り(統制・効率)”に分け、決算スピード・在庫回転・処理時間などのKPIで期待効果を数値化します。あわせて、対象業務の範囲や周辺システムとの連携前提、可用性・性能・監視など非機能要件の方針を一次案として整理します。最後に、概算投資・おおまかなロードマップ・主要リスクを1枚のサマリーにまとめ、関係者で合意します。

STEP2)体制と運営ルールを固める

次に、意思決定が滞らないよう運営方法の型を定めます。R&R(Roles & Responsibilities:役割と責任)を情報システム部門・業務部門・ベンダーで明確化し、テーマごとの承認者と代行者を特定します。変更・仕様・受入に関する承認SLA(誰が/いつまでに/どの基準で)を定義し、週次レビューの進め方や緊急時のエスカレーション経路も事前に合意します。問い合わせや課題対応の窓口は一本化し、記録様式・優先度・期限の付け方を共通化します。

STEP3)要件定義は「Fit to Standard(標準優先)」を軸にする

次のステップが要件定義です。この段階では、まず「Fit to Standard(標準優先)」を全体方針として合意し、現行の課題を業務シナリオ単位に分解して、Fit/Gapの棚卸しを行います。各項目には「標準で対応」「運用で吸収」「追加が必要」といった対応ラベルを付けます。併せて、非機能のドラフト(可用性・性能・監視・バックアップ)と共通マスタの扱い方針を文章で一次定義し、後続の検証で確認すべき前提(実データの用意、検証環境、PoCで再現する業務ピークなど)を検証計画のたたき台としてまとめます。

STEP4)ベンダー/製品は実測して選ぶ

要件が固まったら、机上の比較ではなく「実測」で確認します。RFPには「適合率、TCO(総所有コスト) 、導入実績、サポート体制、運用体制」の評価軸を明記し、各候補についてPoC(ハンズオン)を実施。締め処理やピーク負荷を実際に再現して、性能と運用の妥当性を確かめます。システム連携は「API、メッセージ、ファイル」など方式の優先度や、エラー時の対応方針まで確認します。契約は保守範囲、変更時の取り決め、性能に関する責任分担を明確にし、選定理由は前段の方針と整合させます。

【ERP導入成功チェックリスト付】正しいERPリプレイスの進め方

ERPリプレイスに取り組む前に確認したい3つのポイントと、計画から運用定着まで5段階で進める実行プロセス、さらに実践企業の事例をご紹介!

STEP5)データ移行計画と本番準備

最後は「移行と切替」の準備です。まず「何を移すか、いつ・どの順で進めるか、どう確認するか、問題が出たらどう戻すか、誰に知らせるか」の5点を決めます。対象データと更新停止のタイミング、段階移行か一括移行かの方針、関係部門の役割を整理し、並行稼働は期間の考え方と照合観点(例:件数・金額・締め処理の一致)を事前に合意します。

切替当日は、「開始→確認→周知→必要時の切戻し」までの流れと最終判断者をタイムラインで明確化。あわせて受入テスト、利用部門の教育、問い合わせ窓口を準備し、稼働後は短期の重点対応期間(ハイパーケア)で、主要指標の早期安定化を図ります。

4.知っておきたいリプレイスの失敗事例

5つのステップを整えても、立ち上げ直後や大規模移行では思わぬ落とし穴に陥ることがあります。ここでは、一般的なケースとして、つまずきやすいパターンと教訓を簡潔に共有します。

食品メーカーA:基幹システム移行トラブル

食品メーカーAの事例は、カットオーバー直後に受発注や在庫の不整合が連鎖し、出荷・製造が長期停止に至ったケースです。新旧データの照合観点(件数・金額・計算ロジック・締め処理)の定義が不足し、並行稼働の設計や期間設定が不十分で、切戻しの基準と判断権限の合意がないまま当日を迎えたことが要因でした。加えて、移行方式の選定やテストの不足が複数工程で露呈し、主力商品の供給停止や業績予想の下方修正にまで波及しました。

建築業B:基幹システム更新トラブル

建築業Bの事例は、大容量データや連携バッチの性能見積もりが甘く、工期の度重なる延伸と大幅な予算超過を招いたケースです。机上比較に偏り、PoC(実機検証)やピーク時の再現テストが不足していました。また、連携の優先順位や再送方針の詰めが甘く、ベンダーと社内の責任分担も曖昧でした。結果として、計画はたびたび見直しを迫られ、当初想定より長期化・高コスト化する典型パターンに陥りました。

失敗事例に共通するのは、「非機能要件の詰めが甘いこと」「実測に基づかない選定」「名寄せ・クレンジングや段階的な移行リハの不足」「新旧照合や並行稼働・切戻し設計の不備」、そして「統制対応が後追いになること」です。

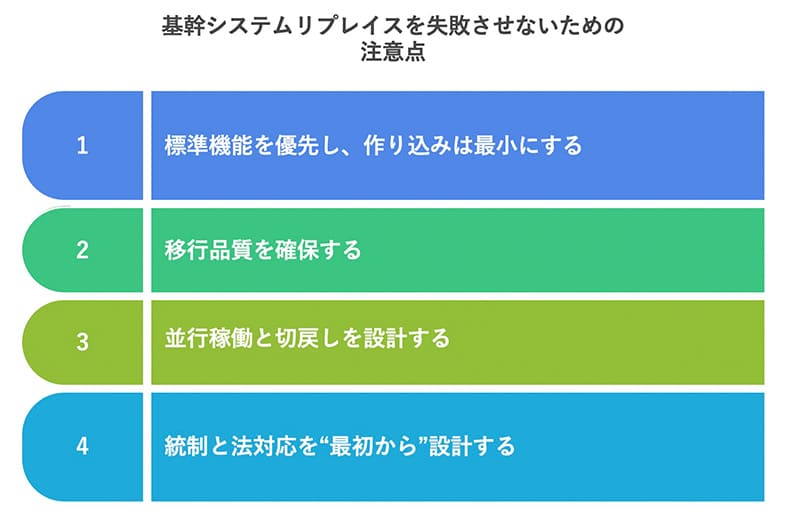

5.基幹システムリプレイスを失敗させないための注意点

前章の失敗例を踏まえ、つまずきを避ける注意点と運用方法を4つ紹介します。

1)標準機能を優先し、作り込みは最小にする

基幹システムで個別要望をすべて開発対応すると、結果として保守負荷が増し、将来の変更にも弱くなりがちです。そこで作り込みを最小にするための「線引き」を先に決めます。追加開発は「法令対応に関わる」「自社の強みを直接支える」かつ「標準機能や運用の工夫では代替が難しい」といった条件を満たすものに、原則として絞り込みます。要望は目的と効果、標準・運用での代替可否を簡潔に整理し、プロジェクト側で一括判断します。こうした基準と運用により、作り込みを抑えつつ、保守性と将来の拡張性の両立がしやすくなります。

2)移行品質を確保する

基幹システムの移行で問題が起きやすいのは、「データ前提の食い違い、手順の属人化、確認観点の抜け、短すぎる並行期間、あいまいな切戻し基準」です。これらを避けるため、形式や単位などデータの前提を事前にそろえ、手順は誰でも実行できる粒度で文書化します。リハーサルのたびに所要時間と発生した問題を記録し、次回に反映します。

3)並行稼働と切戻し設計

基幹システムを安全に立ち上げるには、稼働初期は旧・新の比較運用を前提に数週間〜数ヶ月の並行期間を設け、日次や締めごとに結果を照合します。切替当日は、作業の流れと連絡先を整理し、「どの状況なら戻すのか」「誰が最終判断をするのか」といった基準を事前に合意しておきます。あわせて、元に戻す手順や再開までの段取りも用意しておくと、万一の際にも落ち着いて対処できます。

4)統制と法対応を“最初から”設計する

統制と法対応は後から付け足すのではなく、要件定義の段階から考慮に入れます。役割分担と承認の流れをあらかじめ決め、「必要以上に広い権限を与えない」「相互けん制が働く」といった基本を押さえます。操作や承認の履歴を後から確認できる仕組みを整え、インボイス制度・電子帳簿保存法・J-SOXなどの要件を、帳票・ワークフロー・データの取り扱いに反映させます。稼働後は、権限の見直しやログの確認を定期的に行い、想定外が起きた際の対応手順も決めておくと運用が安定します。

6.次の一歩:計画への落とし込みとチェックリスト活用

基幹システムのリプレイスにおける設計は非機能・API連携・共通マスタを土台に、標準優先・作り込みは最小化を基本方針とするのが要点です。あわせて、移行品質の確保、並行稼働と切戻しの設計、統制・法対応の初期組み込みを徹底すれば、立ち上げ直後のリスクを抑えられます。

次のアクションとして、「ERP導入成功のためのチェックリスト」をご活用ください。計画〜運用まで、各フェーズをもれなく自己点検できます。本文の進め方と注意点をそのままTo-Doと合意文書に反映し、会議体と承認ルール、さらに移行・並行稼働・受入の基準づくりまで一気通貫でご活用ください。以下からダウンロードし、自社の条件に合わせてすぐにご利用いただけます。

ERP導入成功のためのチェックリスト

ERP導入における主な課題や失敗を防ぐためのポイントについて解説。また、本資料のチェックリストでは、ERP導入プロジェクトの計画・準備から運用まで、各フェーズで検討すべきポイントを網羅的に確認できます。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。