ERPの基本機能一覧(追加機能/外部連携の機能)と選び方

ERPは製品ごとに機能名や適用範囲が異なり、要件定義や比較の場面で論点が散らばりがちです。本記事では、基本機能と追加機能を体系的に整理し、外部連携と運用の要点も解説します。機能の選定では機能適合に加えて、性能・可用性といった非機能要件、インボイス制度/電子帳簿保存法/J-SOXなどの国内制度、共通マスタ運用までを評価軸として明確化します。最後に、比較観点をそろえて検討できるチェックリストもご紹介します。

1.ERPの基本機能一覧

ERPは、企業の基幹業務である「会計」「人事・労務」「販売管理・在庫管理」を中核に、セキュリティやバックアップ、監査といった運用基盤まで包含します。一覧にまとめてみました。

| ①会計 | ②人事・給与 | ③販売管理・在庫管理 | ④運用を支える機能 |

|---|---|---|---|

| 財務会計 | 人事管理 | 見積管理 | セキュリティ |

| 管理会計 | 労務管理 | 受注管理 | バックアップ・可用性 |

| 予実管理・BI | 給与計算 | 売上管理 | 監査ログ |

| 経費管理 | 請求管理 | ||

| 債権管理 | 入出庫管理 | ||

| 債務管理 | 在庫・倉庫管理 | ||

| 資産管理 | 棚卸 |

まず全体像を押さえ、そのうえで各領域の代表機能と要点を順に見ていきましょう。

失敗しないERPの選び方とは?重視すべき5つのポイント

近年では大企業だけでなく多くの企業においてもERPを導入するケースが増加しています。ERPの種類と選び方を学んでみませんか?

ERPの基本機能①:会計

財務/管理会計

財務/管理会計は、取引起票〜仕訳〜決算整理〜固定資産償却までを一貫管理し、B/S・P/L・キャッシュフローなどの外部報告を速やかに作成します。自動仕訳の連動で月次決算のリードタイム短縮が見込めます。併せて部門・製品・プロジェクト別の収益性や配賦・原価差異・KPIを可視化し、意思決定に必要な切り口で分析できます。

予実管理/BI

予実管理/BIは、予算編成と実績対比、差異要因の分析、ダッシュボードでの進捗監視を担います。データの一元化により、部門横断のボトルネックや改善余地を発見しやすくなります。

債権・債務管理

債権・債務管理は、請求〜入金〜消込〜滞留までを一連で管理し、自動消込で未収の早期把握と回収の平準化を支援します。買掛は仕入〜検収〜請求書受領〜支払い予定〜支払い実行まで統合し、条件・サイトを踏まえた資金繰りと遅延抑止に寄与します。

経費管理

経費管理は、交通費・交際費などの申請〜承認〜精算〜仕訳を統合します。上限や証憑必須など規程順守を仕組みに組み込み、申請の手戻りを抑制します。

資産管理(固定資産)

資産管理は、資産台帳、減価償却計算、異動・除却、リース資産を管理します。耐用年数や償却方法をマスタで統制し、会計・税務の整合を取りやすくします。

ERPの基本機能②:人事・給与

人事管理

人事管理は、従業員のプロフィール、スキル、配置、評価、異動履歴を集約します。最新の組織情報と紐づけ、人員計画や要員配置に必要なデータを参照できます。

給与計算

給与計算は、勤怠・手当・控除を取り込み、給与・賞与の計算から明細配付、振込データ作成、年末調整関連の出力まで一気通貫で管理します。

ERPの基本機能③:販売管理・在庫管理

見積/受注管理

見積/受注管理は、価格表や原価情報を参照して、見積書を作成・承認・履歴管理を行います。失注/受注の傾向を蓄積し次回提案へ反映します。受注後は引当〜出荷指示までを管理し、在庫・生産計画と連動して欠品や納期遅延のリスクを早期に可視化します。

売上/請求管理

売上/請求管理は、出荷・検収・役務提供に応じて売上計上し、返品・値引・按分等の調整にも対応します。会計へ連携して債権管理と整合性を保ちます。請求は発行・送付・再発行、回収スケジュールの管理まで一体で行い、フォーマットと必須項目の標準化で請求漏れや誤請求を抑制します。

入出庫・在庫/倉庫管理

入出庫・在庫/倉庫管理は、入庫・出庫・移動・在庫調整を標準化し、ロット/シリアル/ロケーションに紐づけてトレーサビリティを確保します。適正在庫や引当優先、棚番・ピッキング指示を管理し、庫内実績の収集と合わせて在庫差異の発生を抑えます。

棚卸

棚卸は、実在庫とシステム在庫の差異を検出し、原因分析と是正を促します。定期棚卸に加え、循環棚卸の運用で負荷分散が可能です。

進化系ERP「GRANDIT」

目的や課題解決に対応した拡張性の高い統合基幹システム(ERPパッケージ)です。

ERPの基本機能④:運用を支える機能

セキュリティ

セキュリティは、ユーザー/ロールによる権限付与、アクセス制御、多要素認証、IP制限などで不正操作を抑止します。職務分掌に沿った権限設計が基本です。

バックアップ・可用性

バックアップ・可用性は、定期バックアップ、復旧手順、障害時の切替手順(DR)など、継続運用に必要な項目を標準化します。目的は、計画外停止の影響を最小化することです。

監査ログ

監査ログは、「誰が・いつ・何を」行ったかを追跡できる操作履歴や承認履歴を保持します。検索・抽出のしやすさが監査対応の要となります。

2.追加機能一覧

追加機能は、業務の高度化や拠点・品目の増加に応じて、段階的に検討すべき領域です。基幹の「会計/人事・給与/販売・在庫」を土台に、必要となる状況ごとに追加機能を整理します。

ERPの追加機能①:案件・サービス

プロジェクト会計

プロジェクト会計は、案件別の売上・原価・収支を一元管理し、進捗や予算乖離を可視化します。工数・外注費・経費をタイムリーに取り込めること、進行基準/検収基準と仕訳の整合が取れることが要点です。

ERPの追加機能②:計画・設計・物流

需要予測・計画

需要予測・計画は、販売実績や外部要因を取り込み、SKU単位の需要を予測して補充・生産計画へ接続します。在庫の過不足を抑え、欠品と滞留の同時最小化を狙います。

PLM・PDM連携(設計連携)

PLM・PDM連携(設計連携)は、設計BOMや変更情報をERPの生産BOMへ確実に反映し、設計変更から量産までのリードタイムを短縮します。図面・版数・属性の整合と承認フローがポイントです。

WMS・TMS(倉庫・輸配送)

WMS・TMS(倉庫・輸配送)は、庫内作業指示(入出庫・ロケーション・ピッキング)や配送指示・追跡を管理します。ERPと双方向に連携し、在庫整合性、出荷正確率、配送遵守率の向上につなげます。

3.外部連携の機能一覧

次に、外部連携を見ていきましょう。ERPは社内外の多様なシステムとデータをやり取りするため、「何を・いつ・どこへ・どの方式で連携するか」に加え、障害時の検知・再送・突合まで含めた設計が必要です。ここでは、会計・税務と人事に関する代表的な連携に絞り、ユースケースと運用上の要点を示します。

ERPの外部連携①:会計・税務

銀行入出金・振込(全銀FBなど)

銀行入出金・振込は、入出金明細の取込~自動消込と支払いデータ送信を一連化します。誤送金防止の承認フローや限度額、二重送信防止、リジェクト発生時の再送・差戻し手順を明確にします。

税務(e-Tax・eLTAX)

税務(e-Tax・eLTAX)は、申告・納付データを作成し、電子申請に対応します。電子署名/タイムスタンプ、控えデータの長期保存と検索性を担保します。

ERPの外部連携②:人事

ID管理・SSO

ID管理・SSOは、入退社・異動に応じてアカウント/ロールを自動付与・剥奪します。最小権限の原則、ロール棚卸、退職者の自動無効化、操作ログの保持を徹底します。

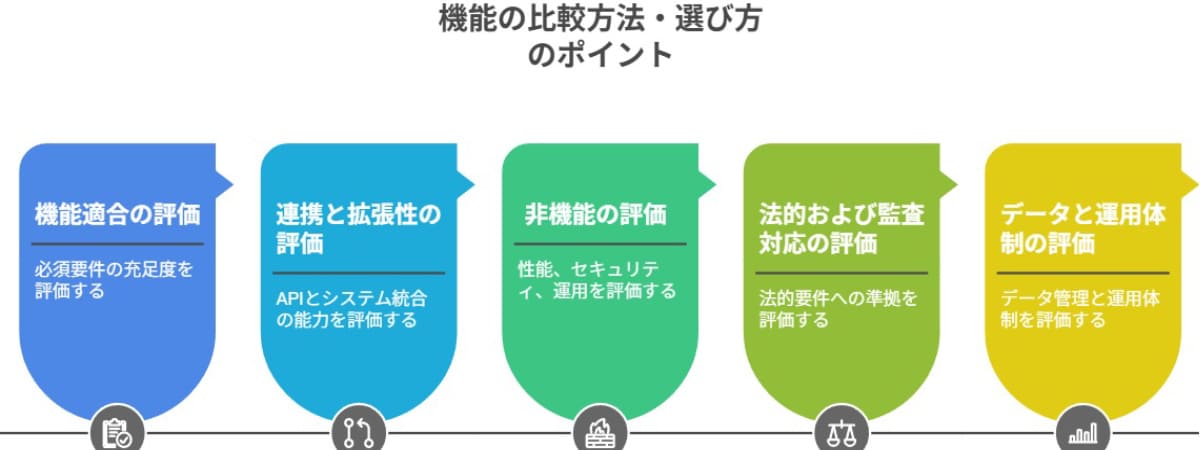

4.機能の比較方法・選び方のポイント

機能の比較方法・選び方のポイントとして、評価は「機能」だけでなく、連携・拡張性/非機能要件/法・監査対応/データ・運用体制(TCO)までを含め、実測で行います。短時間のハンズオンで測れる指標に落とし込み、重み付けは自社の優先事項に合わせて事前合意しておくと意思決定が速くなります。以下の観点で、ブレのない比較を進めてください。

機能適合(Fit/Gap)

機能適合では、必須要件がどれだけ標準機能で満たせるか、追加開発を最小限にできるか、社内用語との違い、画面、帳票レイアウトなどの項目に不足がないかを確認します。各要件を【標準機能/パラメータやマスタ設定で対応/軽微な追加開発/外部連携】に仕分け、必須要件は標準機能または設定だけで満たせることを合格基準とします。

連携・拡張性

連携・拡張性では、APIやイベント連携の有無に加えて「同じデータを何度送っても二重登録にならない仕組み」「再送できる仕掛け」「状態を見張る監視」「項目追加などの変更に耐えられるか」を確認します。要求レベルの内容が実現できるか、ベンダーとチェックします。APIが公開ドキュメントとバージョン管理の下で提供され、想定障害から運用手順どおり迅速に初期復旧できることを確かめます。

非機能(性能・可用・セキュリティ・運用)

非機能では、ピーク時でも主要画面の応答が実用的か、締め処理にかかる時間、サービス提供の約束や災害時の復旧体制(SLA/DR)、バックアップと復元の手順、画面/帳票/項目ごとの細かな権限設定、操作履歴を追えるかを点検します。想定同時接続でも応答が保て、運用手順が文書化され共有されていることを確認します。

法制度・監査対応(国内制度)

法制度・監査対応では、新リース会計基準や所得税控除(基礎控除・給与所得控除)の要件や内部統制(職務分担・操作履歴の保管)、e-Tax/eLTAXへの出力が正しく行えるかを実機で確認します。サンプルの請求書などの書類で、日付・金額・相手先で即時検索でき、承認・操作の履歴を改ざん防止の形で追跡できるかを評価します。

データ・運用体制(移行/ガバナンス/TCO)

データ・運用体制では、共通マスタのコード設計と重複の排除、移行時の件数・金額が元データと一致するかの確認、切替時の承認と履歴管理、教育・サポート体制、総コストの見通しまでを一連で確認します。テスト移行で高い一致率を繰り返し再現でき、万一のやり直し手順(ロールバック)を実演できること、役割分担と権限の定期点検を回せることを合格基準とします。

5.全体像→連携→実測評価でブレをなくす

本記事では、ERPの基本機能と追加機能の全体像を整理し、外部連携と運用設計の要点をまとめました。選定にあたっては、機能適合だけでなく、連携・拡張性、非機能、法制度・監査、データ/運用体制(TCO)まで実機で確認し、重み付けした評価基準で客観的に比較します。

まずは MUST/SHOULD/NICEを定義し、受注→出荷→請求や購買→検収→支払いといった評価シナリオを用意してください。短時間のハンズオンでFit率・代表画面の応答・障害時の復旧手順を計測すれば、要件のブレや手戻りを抑えられ、稼働後の定着も加速します。

あわせて、比較観点をそろえて評価できる「ERPパッケージ比較表」をご用意しました。複数のERPを、①基本機能②業務適合性③内部統制機能④グループ経営機能の4観点で横並びに確認できます。この記事で洗い出した評価シナリオやMUST条件と突き合わせつつ、社内検討にそのままお使いください。資料は以下のフォームからダウンロードいただけます。

ERPパッケージ比較表 4つの観点で各製品を徹底比較!

9つのERPパッケージを対象に「ERPのコンセプトを実現するための基本機能」「業務適合性の高さ」「内部統制機能」「グループ経営機能」という4つの観点で比較しています。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。