鉄鋼専門商社の今とこれから――変化する鉄鋼業界を支える“縁の下の力持ち”

鉄鋼業界は日本のものづくりを支える重要な基盤産業です。自動車、建築、機械製造など多様な分野で不可欠な素材を供給しています。製造業全体のGDPに占める割合は約9.3%(約10.5兆円)、総出荷額は約19兆円、従業員数は約22万人とされており、日本の製造業の中でも大きな規模を誇る分野といえます。自動車や産業機械など、他産業の基盤となる重要な産業であり、関連企業や取引先を含めると、さらに広範な経済への影響を持っています。

その中で「鉄鋼専門商社」は、製鉄メーカーとユーザーの間に立ち、鉄鋼製品の調達・販売を担う重要な役割を果たしています。本記事では、日本の産業全体を支えているといっても過言ではない「鉄鋼専門商社」にフォーカスし、その重要性や現在直面する課題、変革の必要性などについて解説します。

1.鉄鋼専門商社とは?

鉄鋼専門商社は、鉄鋼製品の流通を専門に行う企業です。製鉄メーカーから製品を仕入れ、多種多様なユーザーや加工業者へ供給することで、製品の適正な流通と需給調整を実現するなど、「縁の下の力持ち」として鉄鋼業界だけでなく、鉄鋼製品を使用する様々な業界全体を支えています。

(鉄鋼専門商社の主な役割)

* 需給バランスの調整:製鉄所の生産とユーザーの需要のズレを吸収し、市場の安定化に貢献します。

* 多様なユーザーへの対応:小ロットから大口まで、幅広い顧客ニーズに柔軟に対応します。

* 物流・在庫管理の担い手:製品の在庫を持つことで、即納体制を実現します。

* 価格リスクの調整役:市場価格の変動を平準化し、取引の安定化に貢献します。

2.鉄鋼専門商社のビジネスモデルと機能

鉄鋼専門商社は単なる「販売代理」ではありません。鉄鋼流通の中で、製造・加工・物流・情報をつなぐ「複合的な機能」を持つ存在です。本章では、そのビジネスモデルと主要機能について具体的に解説します。

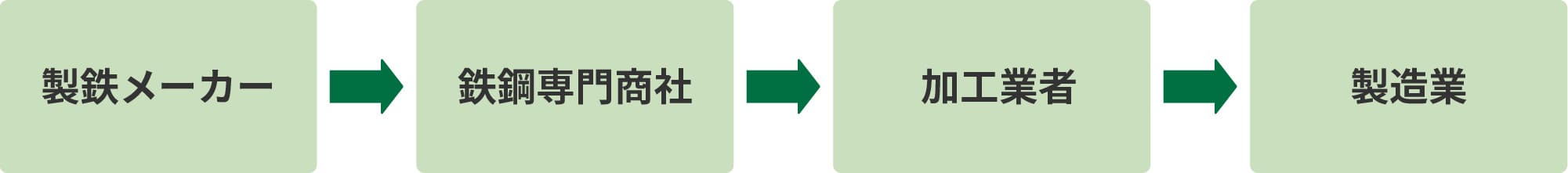

鉄鋼流通における立ち位置

鉄鋼流通の基本的な流れは以下のとおりです。

製鉄メーカーは大量生産を得意とする一方で、エンドユーザーが求める仕様や納期は多様化・短納期化が進んでいます。鉄鋼専門商社はこのギャップを埋め、需給の調整弁として機能しています。

主な機能①:在庫保有とロット分割

鉄鋼製品は重量物で保管コストも高く、ユーザーが自社で在庫を持つのは難しいのが実情です。商社は一定量を買い取り保管し、ユーザーの需要に応じて小ロット出荷やJust-In-Time納品を行います。これはSCM(サプライチェーン・マネジメント)の観点でも重要な役割です。

主な機能②:加工・付加価値対応

自社あるいは提携加工会社を活用し、切断、穴あけ、曲げ、表面処理などの軽加工を加えた製品を提供することもあります。これにより、ユーザーはすぐに製造ラインへ投入できる形で鉄鋼製品を受け取れます。

主な機能③:価格変動リスクの吸収

鉄鋼の価格は原材料やエネルギー価格に大きく左右され、上下の振れ幅が大きい素材です。商社は在庫回転や契約の工夫により、ユーザーに対して安定価格での供給を実現し、製造業側の経営計画を立てやすくします。

主な機能④:需給・市況情報の提供

商社は多くの顧客・仕入先と日々接点を持つため、マーケット動向、需給状況、価格トレンドに関する豊富な情報を持っています。これは顧客にとって貴重な“経営の材料”となります。

このように、鉄鋼専門商社は単なる中間業者ではなく、需給・価格・納期・加工・情報といった多角的な機能を通じて「鉄鋼流通のハブ」として存在しています。

3.近年の鉄鋼業界の変化と専門商社が直面する課題

鉄鋼業界は今、大きな構造転換の波の中にあります。その中で鉄鋼専門商社も、従来のビジネスモデルを維持するだけでは対応が難しくなってきています。本章では、鉄鋼専門商社を取り巻く外部環境の変化と、そこから生じる主な課題を整理します。

課題①:原料・エネルギー価格の高騰とコスト転嫁の難しさ

近年、鉄鉱石や原油、石炭といった原材料・燃料の価格が国際的な情勢により急激に変動しています。鉄鋼価格もこれに連動して上昇していますが、すべてのユーザーに対して価格転嫁できるとは限らず、商社がその板挟みになるケースが増えています。

特に中小製造業など価格に敏感な顧客に対しては、値上げ交渉が難航することも多く、結果的に商社が一部リスクを引き受ける構図になっています。

課題②:サプライチェーンの混乱と納期短縮圧力の増加

世界的な物流の混乱や半導体不足の影響を受けて、鉄鋼製品の納期も不安定になるケースが増えました。ユーザー側では、生産計画の柔軟性が求められる一方、納期厳守も厳しく求められるという矛盾した要求が強まっています。

商社はこのような状況下で、在庫量の調整や代替品の提案など臨機応変な対応を迫られ、属人的な営業力だけでは対応しきれなくなりつつあります。

課題③:脱炭素・環境規制への対応プレッシャー

製造業全体で「カーボンニュートラル」や「ESG経営」が重要視される中、鉄鋼業界でもCO2排出量の可視化や再生材比率の確認、グリーンスチールの選定など、新たな調達基準が登場しています。

鉄鋼専門商社においても、こうした環境配慮型の対応力や情報提供力が求められるようになり、従来の「仕入れて売る」モデルだけでは競争力を維持できなくなりつつあります。

課題④:DX(デジタル化)遅れと業務の属人化

多くの鉄鋼専門商社では、紙ベースの受発注、FAX、電話による在庫確認といった旧来の業務フローが依然として根強く残っています。業務は属人化しやすく、担当者の異動や退職があると情報やノウハウが失われることも少なくありません。

こうした状態では、市場の変化に即応できず、業務効率化やデータ活用による意思決定の高度化が進まないという問題につながります。

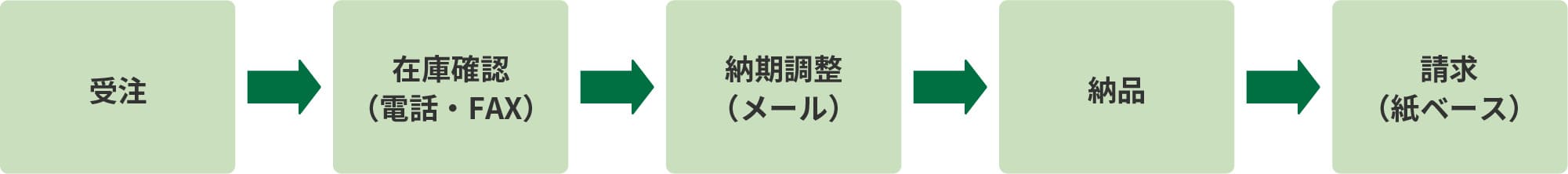

【図1】鉄鋼専門商社における業務フローの典型例と課題

4.鉄鋼専門商社の進化に向けた方向性と戦略

前章で示したように、鉄鋼専門商社は現在、多くの構造的課題に直面しています。しかしその一方で、これらの課題は“変革のチャンス”ともいえます。本章では、鉄鋼専門商社が持続的に価値を提供し続けるために、どのような進化が求められているのか、具体的な方向性を解説します。

方向性①:付加価値のある加工・提案型営業への転換

従来の「仕入れて売る」ビジネスモデルでは差別化が困難になってきている中、商社自らが製品に加工を加え、設計段階からユーザーに寄り添う営業体制が求められています。

たとえば、自社でシャーリングやスリット加工を行える体制を整える、あるいは加工業者と連携してワンストップで納品可能なサービスを展開することなどが差別化のカギとなります。

また、ユーザーが求める最終製品や生産計画に応じて「適切な素材選定」「コストパフォーマンス」「納期の見極め」など、提案力の強化も欠かせません。

方向性②:デジタル化・業務効率化による対応力の強化

属人化した受発注や納期調整業務を見直し、EDI(電子データ交換)やERPシステムの導入によって情報の一元管理と業務標準化を図ることが必要です。

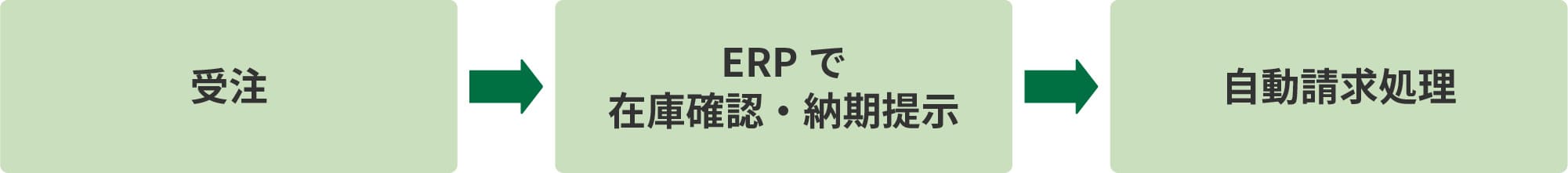

【図2】デジタル化による業務プロセス改善のイメージ

(従来)

受注 在庫確認(電話・FAX) 納期調整(メール) 納品 請求(紙ベース)

(改善後)

受注 ERPで在庫確認・納期提示 自動請求処理

これにより、リアルタイムでの在庫確認や納期回答、需要予測が可能になり、顧客満足度の向上と同時に、商社自身の生産性改善にもつながります。

方向性③:脱炭素対応とトレーサビリティ強化

今後、特に自動車・建材などの大手顧客からは、環境配慮型素材(グリーンスチール)やサプライチェーン全体のCO2排出情報の提出が求められる可能性が高まっています。

鉄鋼専門商社としても、仕入先からの情報収集・管理体制を整備し、ユーザーに対して信頼性あるトレーサビリティ情報の提供ができる体制を構築する必要があります。

これは、単なる義務対応ではなく、環境意識の高い顧客からの取引獲得に直結する、競争力の源泉となります。

方向性④:パートナーとの共創による新たな価値創出

自社単独ですべてをまかなうのではなく、ITベンダーや物流事業者、加工業者などとの連携によって、新たな価値を共創する姿勢も求められています。

例えば、ERPシステムを活用してユーザーとの在庫・発注情報をリアルタイムで共有し、在庫最適化とジャストインタイム配送を実現するなど、サプライチェーン全体の効率化に貢献するビジネスモデルが注目されています。

これらの取り組みは一朝一夕で実現できるものではありませんが、小さな変革の積み重ねが、商社の新たな競争力へとつながります。

5.鉄鋼専門商社に求められるこれからの役割と展望

鉄鋼業界の構造変化が加速する中で、鉄鋼専門商社に求められる役割は、従来の「物流中継点」から「価値創出の中核」へと大きく変わりつつあります。本章では、今後の展望と、鉄鋼専門商社が果たすべき新たな役割について整理します。

鉄鋼流通の“司令塔”としての役割の再定義

今後の鉄鋼流通では、単なる在庫の中継や価格調整といった機能だけではなく、サプライチェーン全体を見渡して最適化する役割が求められるようになります。

たとえば、

- エンドユーザーの需要変動に応じた在庫配置

- 加工業者・物流会社と連携したスループット向上

- 原材料動向や為替の先読みを踏まえた調達提案

これらを通じて、「この商社がいなければ成り立たない」関係性を築けるかどうかが、長期的な事業の安定に直結します。

DX・脱炭素対応は業界全体の課題

DXや脱炭素といった取り組みは、単に社内業務の効率化や規制対応にとどまらず、「業界の標準をどう作るか」という視点が必要です。

業界団体や大手取引先、ITベンダーと連携しながら、業務データの共有・統合、環境情報の標準化などを進めることが、鉄鋼流通全体の持続可能性を高めることにつながります。

「今後の鉄鋼流通を支えるキーワード」

【価値提供】 × 【IT活用】 × 【脱炭素対応】 = 新しい商社モデル

6.鉄鋼商社の進化と新たな役割

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。