“売れる雑貨卸”は何をしているか?――経営と現場をつなぐデータ活用術

雑貨卸業界は今、大きな転換点を迎えています。消費者の趣味嗜好が細分化し、流行の移り変わりが加速する中で、小売・メーカーとの関係性も変化しています。とくに中堅規模の雑貨卸企業にとっては、従来のビジネスモデルや業務オペレーションでは対応しきれない局面が増えてきました。

多くの企業が抱える課題は、「経営の意思決定」と「現場の業務」が分断されていることにあります。以下は、実際に見られるよくある状況です。

- 現場は受発注・出荷業務に追われ、在庫の偏在や販売機会損失が放置されている。

- 経営層は経理・営業・在庫などが連携しないシステムにより、正確な数字を迅速に把握できない。

- データ分析の手段が限られ、勘と経験に依存した仕入れ判断が続いている。

こうした「二重の構造問題」を放置すると、トレンドへの対応力が鈍り、顧客満足度の低下や在庫過剰・欠品といった課題が常態化します。

本記事では、以下の視点から“売れる雑貨卸”の仕組みづくりについて考察します。

- 急激なトレンド変化への対応

- 在庫・受発注業務の効率化

- 現場と経営をつなぐデータ活用

- ERPによる全体最適の実現

1.トレンドの変化スピードに追いつくために

雑貨の世界では、ちょっとしたSNS投稿から瞬間的にヒット商品が生まれることがあります。たとえば、ある生活雑貨がテレビで紹介された翌日には店頭から姿を消し、数週間で再び売れなくなるという現象が繰り返されています。

このような短命トレンドが増える一方で、卸業務は企画から仕入れ・流通までに時間がかかる構造です。したがって、以下のような対応が必要になります。

【トレンド対応のための仕組み】

1)情報源の多様化

SNSモニタリングやECレビュー分析を通じて、トレンドの兆しを早期に把握します。

2)販売データの即時活用

取引先小売店のPOS情報を連携し、動きの早いSKUを特定。先行導入とリピートの判断材料とします。

3)小ロット導入と試験販売

初期段階では限定店舗でテスト販売を行い、販売動向を見ながら仕入れ規模を柔軟に調整します。

4)柔軟なサプライチェーン構築

製造・仕入先と連携し、短納期・分納体制を整備。トレンド商品でも欠品や過剰在庫を避ける工夫が求められます。

【トレンド対応型商品サイクル対応の従来とこれから】

| フェーズ | 従来型 | トレンド対応型 |

|---|---|---|

| 商品企画 | 2~3ヶ月前 | 即時対応/仕入品選定 |

| 初回仕入れ | 一括大量 | 小ロット+在庫補充前提 |

| 販売方法 | 全店舗一律 | 一部店舗でテスト導入 |

| 判断基準 | 担当者の勘 | POSデータ、SNS分析 |

| リアクション速度 | 遅い | 速い(1週間単位) |

このように、スピードと柔軟性の両立が、トレンド対応に不可欠な要素です。

2.在庫と受発注業務が抱える“見えないロス”

雑貨卸企業では、在庫と受発注に関する非効率が、想像以上に利益を圧迫しています。とくに多品種・小ロット対応が進む中で、属人的な管理や旧来の手作業がそのまま運用されているケースが目立ちます。

【主な課題とその背景】

1)在庫情報の更新遅れ

Excelや紙帳票による在庫管理では、最新の状況がリアルタイムで共有されず、欠品や過剰在庫を見逃す恐れがあります。

2)受注処理の属人化

電話やFAXによる受注は、担当者が不在になると業務が止まり、処理の漏れや遅延につながります。

3)二重管理と入力ミス

システムと手入力が混在する環境では、データ不整合が頻発し、確認作業に多大な工数を割かれます。

【改善に向けた具体的施策】

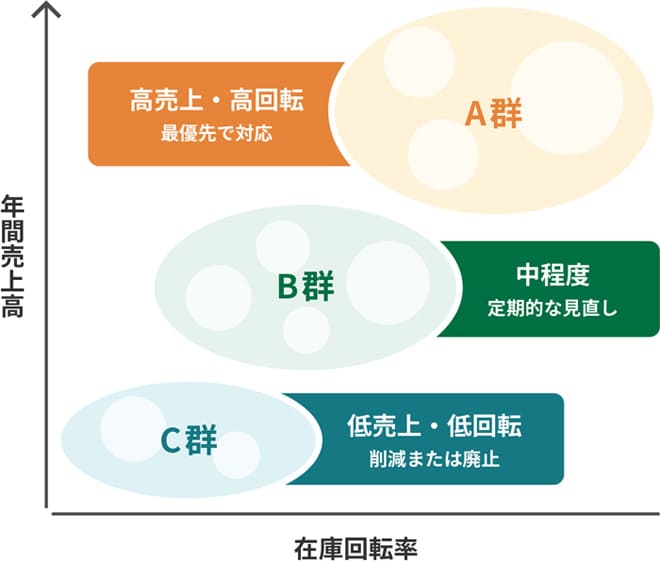

- SKU別売上・在庫回転率を分析し、重点管理対象を特定

- 自動受注処理やバーコードスキャンによる誤入力の防止

- 在庫水準の閾値設定によるアラート通知機能の活用

【SKU別ABC分析マトリクス(回転率と貢献度による分類)】

3.受発注・請求業務の標準化による属人化からの脱却

雑貨卸企業では、営業担当者ごとの「やり方」に依存した業務が多く残っていることがあります。たとえば、顧客ごとの取引条件や納品スケジュールがExcelやメール、口頭でやり取りされており、担当者不在時の業務継続が難しい状況が発生しています。

【業務の可視化とシステム連携による標準化】

1)BtoB ECやEDIの導入

発注から出荷までのプロセスを自動化し、ミスや処理漏れを削減します。

2)ERPへの一元化

受注処理、出荷指示、請求書発行などをワンシステムで完結させ、業務スピードと正確性を高めます。

3)業務フローの見える化

受注→在庫確認→納品→請求の一連の流れを、だれでも把握できる状態にすることで、属人化を防ぎます。

【ERP導入による業務改善】

| 項目 | 導入前 | 導入後 |

|---|---|---|

| 受注方法 | 電話・FAX・手書き | Web経由 or 自動EDI |

| 在庫確認 | Excel・現場確認 | システム自動表示 |

| 納品管理 | 紙伝票による手動指示 | ERPで出荷指示自動化 |

| 請求業務 | 手入力・転記作業 | 自動請求書発行・メール送信 |

このように、標準化されたプロセスは、業務の属人化を防ぎ、品質を一定に保つことが可能になります。

4.経営と現場をつなぐKPI管理

業績を正しく把握し、次のアクションに結び付けるためには、KPI(重要業績評価指標)の整備と運用が不可欠です。とくに現場の実績と経営指標が分離している場合、打ち手の妥当性を判断する材料が不足します。

【よくあるKPIの分断例】

経営KPI:売上総利益、営業利益、回転率

現場KPI:受注件数、出荷件数、在庫数

このように、両者が異なる視点の指標を追っていると、全体最適の議論が進みにくくなります。

【KPIの統合と可視化の例】

- 売上目標をSKU単位で現場と連携

- 経営KPIと日次・週次の進捗レポートを共有

- ERPとBIツールの連携でグラフやダッシュボードを自動作成

【KPI連携による意思決定】

上流:経営指標(粗利率、回転率)

中間:部門別目標(仕入・営業)

下流:現場指標(在庫水準、受注数)

これにより、全社一丸でのKPI管理が実現し、意思決定の精度とスピードが向上します。

5.ERP導入で実現すべき全体像

雑貨卸企業におけるERP活用のゴールは、「業務情報の統合」と「経営・現場の連携」にあります。属人的な業務や分断されたシステムを一元化することで、業務効率化と戦略的経営の両立が可能となります。

【ERP導入ステップの考え方】

1)業務棚卸と課題整理

現行プロセスと課題をドキュメント化し、改善余地を明確にします。

2)パイロット導入

SKUの絞り込み、1拠点のみの導入など、小規模で開始し課題点を洗い出します。

3)全社展開と定着支援

部門横断のプロジェクトチームを設置し、教育・マニュアル整備を進めます。

このように段階的にERP導入を進めることで、現場の抵抗感を抑えつつ、確実な定着が図れます。

6.雑貨卸の競争力は業務改善×データ活用で決まる

雑貨卸業界における“勝ち筋”は、単なるコスト削減ではありません。データを活用し、変化に柔軟な業務プロセスを構築することで、トレンドの波に乗り遅れず、“売れる商品”を適切に届ける力が問われています。

本記事で取り上げたポイントは、すべて日々の業務改善の延長にあります。

- トレンド対応の短期化と小ロット運用

- 在庫・受発注の業務可視化と効率化

- 経営KPIと現場指標の連携

- ERPを起点とした全体最適

今後、次世代の競争力は「どれだけ早く、正確に意思決定できるか」にかかっています。その第一歩として、自社の業務のどこにボトルネックがあるか、棚卸から始めてはいかがでしょうか。

以下のホワイトペーパーでは、雑貨卸業向けにERP選定の際に注目すべきポイントを解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。