データドリブン経営とは?定義と成功事例をわかりやすく解説

「データは揃っているのに意思決定が変わらない」

「ダッシュボードを作っても現場の行動につながらない」

「部門ごとにKPIが噛み合わない」

こうした課題に直面する経営企画・事業責任者・DX推進の方向けに、データドリブン経営の正しい定義と背景を整理し、日本製鉄/旭化成/京都銀行/SOMPOホールディングスの公式発表に基づく実例から、成功に共通する要因を整理します。さらに、現場で機能させるための3つのポイントと3ステップを実務視点で体系化しました。読後には、グループ経営の可視化と迅速な意思決定を後押しする資料もご案内します。

1.データドリブン経営とは

データドリブン経営とは、経営判断や業務改善の意思決定を、勘や経験だけに頼らずデータに基づいて行う経営スタイルです。組織が収集・蓄積した定量的データ(売上、在庫、顧客行動ログ、センサー情報など)や外部データ(市場動向、競合情報など)を活用し、統計分析やAIなどの手法で事実に基づく洞察を得て、経営戦略や業務オペレーションを最適化します。ポイントは「①意思決定の客観性」「②データ活用の全社浸透」「③継続的な改善サイクルの定着」です。

2.データドリブン経営の必要性

いまデータドリブン経営が注目されるのは、意思決定を迅速かつ確実にする必要性が一段と高まっているためです。その背景にはこの4点があります。

1)経営環境の不確実性の増大

市場変化や顧客ニーズの多様化、サプライチェーンの混乱など、将来を読みづらいVUCA時代において、勘や経験だけに頼った意思決定はリスクが高まります。データに基づくシナリオ分析や需要予測を組み込むことが、経営の安定性と迅速な対応力を支えます。

2)データ量の爆発的増加と活用技術の進展

IoT、EC、SNS、モバイルアプリなどから膨大なデータが日々生成され、これらを活用できるかどうか自体が競争優位の源泉になっています。さらに、クラウド、BIツール、AI/機械学習の進展により、従来は困難だった大規模データの収集・分析が実用レベルで可能になりました。

3)競争優位の源泉が「直感」から「データ」へシフト

これまでは、経験豊富な経営者や営業担当者の“勘”が成果を左右していましたが、いまは顧客行動や購買傾向を数値化し、精緻なターゲティングや需要予測を行う企業が成果を伸ばしています。言い換えれば、「データを活かせるか否か」が競争力の決定的な分かれ目になりつつあります。

4)DX推進・規制要請による「データ活用」の必然化

近年は、国や産業界全体でDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進され、データは経営資源として不可欠とされています。加えて、サステナビリティ情報開示(ESG、TCFD、ISSB基準など)やガバナンス強化の流れにより、定量データに基づく説明責任が企業に一層求められるようになりました。

DX推進や規制対応を経営の根幹に組み込むには、データを一元的に管理・活用できる仕組みが不可欠です。その要となるのがERPであり、グループ経営を支える「共通言語」として機能します。こちらも合わせてご覧ください。

企業のグループ価値を最大化させるための条件 ~グループ経営を支えるERPとは~

3.データドリブン経営を実践する国内企業の成功事例

続いて企業の公式発表をもとに、データを意思決定へ結び付けている国内4社の事例を紹介します。4社に共通するのは、部門横断で用語や集計単位をそろえ(=同じ定義・同じ粒度)、その前提の上で基盤・体制・運用を一体設計していることです。

事例①:日本製鉄|全社データの集約・カタログ化(NS-Lib)で“同じ数字”を意思決定へ

日本製鉄は、統合データプラットフォーム「NS-Lib」を構築し、経営に必要なデータと各製鉄所のデータをカタログ化して統合しました。「経営から現場まで同じデータに基づく迅速で高度な意思決定」を実現する方針を掲げ、初年度は室蘭・広畑から着手して順次全社適用へ拡大します。あわせて、2025年までに1,000名超のシチズンデータサイエンティスト育成を明記しており、基盤整備(集約・意味づけ)と人材育成を同時並行で進めて現場定着を図る設計が特徴です。

日本製鉄:日本製鉄、NSSOLとともに統合データプラットフォーム「NS-Lib」を構築 ~全社のデータを集約、カタログ化し、データドリブン経営を目指す~

事例②:旭化成|共通基盤「DEEP」で“探す(カタログ)×つなぐ(ハブ)”を標準装備

旭化成は、グループ共通のデータマネジメント基盤「DEEP」を本稼働させました。データカタログで「どこに・どんな意味のデータがあるか」を可視化し、データハブでシステム間連携を容易にする二つの機能を明示しています。この基盤により、活用までのリードタイムを短縮しつつ、生産性向上とガバナンス強化を同時に実現する体制を整えました。中期経営計画に沿って横断活用を加速し、“探せて、すぐ使える”状態を基盤として施策の試行回数と展開速度を高めています。

旭化成:旭化成グループ共通のデータマネジメント基盤「DEEP」の構築

事例③:京都銀行|「データドリブン推進室」を新設し、横断活用を恒常運用へ

京都銀行は、イノベーション・デジタル戦略部内に「データドリブン推進室」を新設しました。グループ横断で集積・分析・利活用を担う専担組織を設置し、高速かつ高精度の分析と高度デジタル人材の育成で、多様化する顧客ニーズに応える体制を整備しています。プロジェクト単発ではなく、日常運用にデータ活用を組み込む方針を公式に打ち出し、継続的な運用へ移行しています。

京都銀行:「データドリブン推進室」の設置について ~データの利活用を通じたソリューションの充実に向けて~

事例④:SOMPOホールディングス|中核施策RDPと『egaku』で介護現場の品質・効率を底上げ

SOMPOホールディングスは、中期戦略の中核としてリアルデータプラットフォーム(RDP)を位置づけ、保険・介護・デジタル新規事業から得られるリアルデータを活用して既存事業の収益拡大と新たな価値創造を目指しています。介護領域では、現場データを起点にした「egaku」事業を展開し、サービス品質の向上、現場の効率化、職員満足度の向上を狙っています。さらに、外部事業者への展開も見据え、オペレーションにデータを組み込む仕組みへと発展させる方針を示しています。

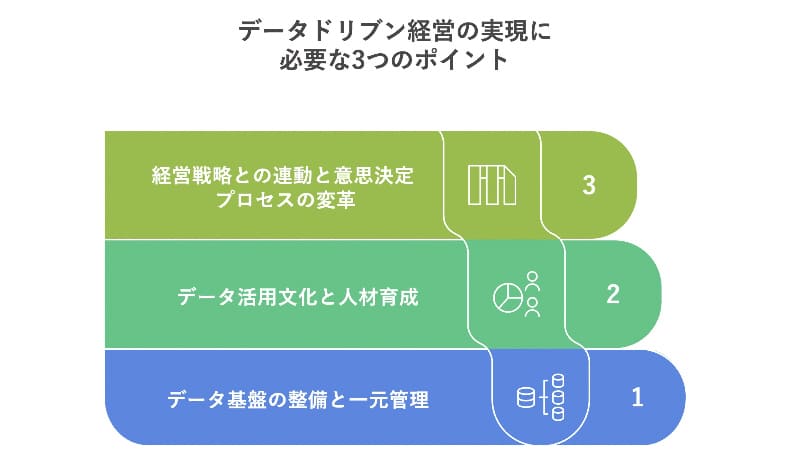

4.データドリブン経営の実現に必要な3つのポイント

前章の4社に共通していたのは、成果を支える“土台”の存在です。データドリブン経営の実現には、以下の3つの前提条件が必要となります。

1)データ基盤の整備と一元管理

データドリブン経営の土台づくりとして、部門ごとに分断された「データのサイロ化」を解消し、経営と現場が共通で利用できるデータ基盤を構築します。ERPやBIツール、データレイクなどを活用し、正確でタイムリーなデータを一元管理できる状態を出発点とします。あわせて、用語や計算方法の共通ルールを決めておくと、解釈のズレややり直しを防げます。データ基盤の整備によって、同じ定義の数字を同じタイミングに、同じ場所で参照できる状態が整います。

2)データ活用文化と人材育成データドリブン経営

データドリブン経営の実現には、単にデータを収集するだけでなく、経営層から現場まで「データに基づいて考える文化」を根付かせることが重要です。データサイエンティストやアナリストといった専門人材だけでなく、現場社員が自分の業務でデータを扱えるよう、リテラシー教育や人材育成を計画的に実施します。

3)経営戦略との連動と意思決定プロセスの変革

データ分析で得た示唆は、売上拡大・コスト削減・新規事業創出などの経営戦略に直結させます。あわせて、データに基づく意思決定を迅速に行うために、会議の目的・進め方・参加者、業務フローを見直し、記録体制を整えます。具体的には、KGIとKPIの対応関係、最終決裁者、判断に用いる指標としきい値、レビュー頻度を事前に定義し、決定内容とその根拠を残す「意思決定ログ」を運用に組み込みます。

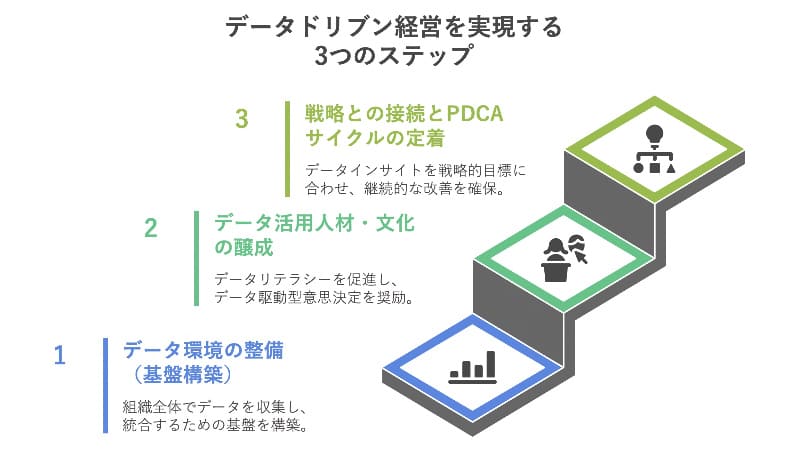

5.データドリブン経営を実現する3つのステップ

本章では、前章で整理した前提条件を実務に落とし込み、データドリブン経営の進め方を3ステップで示します。現場で機能させるまでの具体的な道筋を解説します。

STEP1)データ環境の整備(基盤構築)

まず、社内外に散在するデータを収集し、統合・一元管理できる仕組みを整えます(例:ERP/CRMの導入、DWH/データレイクの構築、BIツールの活用)。ポイントは、「必要なデータを正確かつ迅速に使える状態にすること」です。はじめは重要KPIに直結する領域に絞り、更新頻度やデータ責任者(問い合わせ先)を明確にして運用の安定性を高めます。

STEP2)データ活用人材・文化の醸成

次に、経営層が「データに基づく意思決定」を率先して実践し、組織全体に文化として根付かせます。各部門の現場担当者が自分の業務でデータを使えるよう、データリテラシー教育を行います。ポイントは、専門家任せにせず現場も使いこなせるようにすることです。短時間の研修や手引き、相談窓口の設置、部門内の“推進役”の任命など、小さな成功体験の共有を重ねて定着を促します。

STEP3)戦略との接続とPDCAサイクルの定着

最後に、分析で得られた示唆(インサイト)を売上拡大・コスト削減・新規事業開発といった経営課題に直結させます。施策実行後はデータで成果を測り、PDCAを継続します。ポイントは、データと戦略を結び付けて経営判断のスピードと精度を高めることです。あわせて、誰が・いつ・どの指標を根拠に・どこまで決めるかを定例会議で明確化し、決定事項には担当と期限をセットで付与して次のアクションにつなげます。

6.データドリブン経営の実現は「同じ基準・短いサイクルの意思決定」を標準に

データドリブン経営の要は、共通定義で一元化したデータを土台に、経営主導で“現場が使いこなす”文化を育て、戦略と意思決定プロセスを結び直すことです。小さく回して横展開することで、意思決定の質と速度を無理なく両立できます。

企業やグループ全体でデータドリブン経営を実現するには、ERPを核に「可視化・標準化・統制」を同時に進める設計が近道です。具体的な進め方は以下の資料に整理しています。変化の激しい環境でのIT活用の方向性を実践事例とともに解説し、グループ経営の可視化と迅速な意思決定、業務の標準化・効率化、ガバナンス強化、ERPによる経営管理の最適化までを網羅しています。方針づくりから現場定着までの具体策として、ぜひご活用ください。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。