クラウドERPとは?メリットやデメリット、オンプレミスとの違い

クラウドERPは、会計・人事・販売・在庫などの基幹システムをインターネット経由で利用できるERPソリューションです。従来のオンプレミス型とは異なる特徴を持ち、導入形態として注目が高まっています。本記事では、クラウドERPのメリット・デメリット、オンプレミス型との違い、導入時に押さえるべき選定ポイントをわかりやすく解説します。

1.クラウドERPとは

クラウドERPとは、企業が必要とする基幹システム(会計、人事、販売、在庫、生産など)をインターネット経由で利用できる形態のERPです。

従来のオンプレミス型では自社サーバーの構築や大規模な初期投資が必要でしたが、クラウド型はベンダーが提供する環境にアクセスするだけで利用可能です。

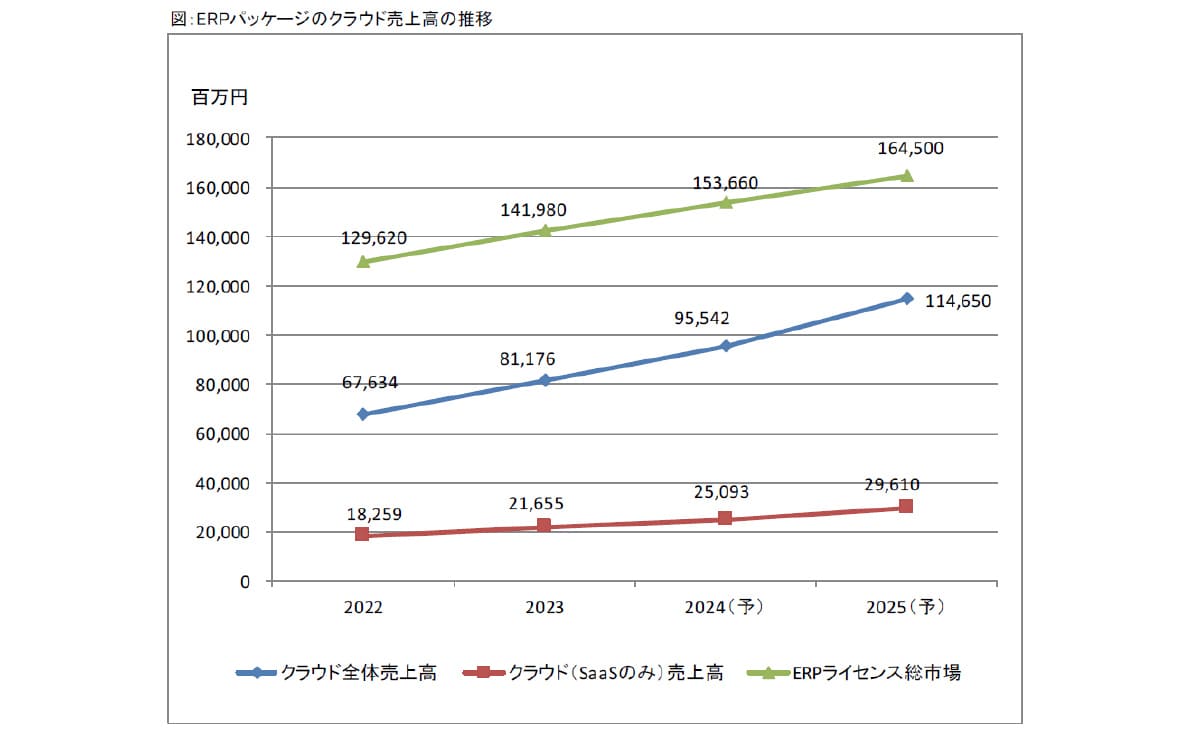

矢野経済研究所によれば、2025年のERPパッケージ市場規模は1,645億円(前年比107.1%)と引き続き成長が予測されています。ERPパッケージのライセンス市場全体の約6割を占めるなど、拡大傾向にあります。

出典:㈱矢野経済研究所「ERP市場動向に関する調査(2024年)」(2024年10月18日発表)

ERPパッケージGRANDIT&GRANDIT miraimil導入事例

ERPパッケージGRANDIT&GRANDIT miraimil導入事例

自社の基幹システムとして多くの方が利用するERPパッケージの導入は、企業にとって大きな決断となります。様々な業種への導入事例集です。

2.クラウドERPの種類

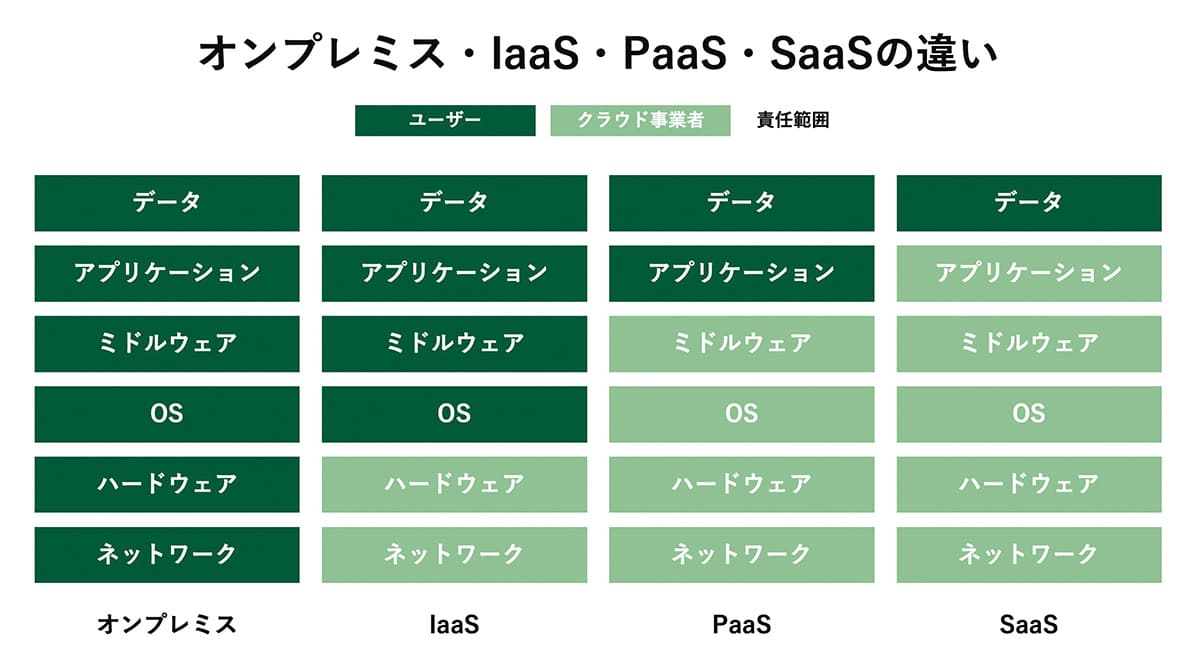

クラウドERPには大きく分けて3つの形態があります。パブリック型・プライベート型・ハイブリッド型のそれぞれコストやセキュリティ、柔軟性などが変わります。

自社の業務要件やセキュリティポリシーに応じて適切な方式を検討しましょう。

パブリック型

パブリック型クラウドERPは、複数の企業が共通のインフラ環境を共有して利用する方式です。代表的なSaaS型ERPサービスもこの形態に属します。

初期費用を抑えやすく、短期間で導入できることがメリットです。ベンダーがインフラ運用やセキュリティ対策を一括で担うため、自社で専門人材を確保する必要がありません。

一方、他社と同じ環境を利用するため、カスタマイズ性に制約があり、自社固有の業務フローに適合できない場合があります。そのため、業務プロセスを標準機能で実現できる企業に向いています。

プライベート型

プライベート型クラウドERPは、特定の企業専用にクラウド環境を構築して運用する方式です。IaaSやPaaSを用いて自社専用環境を構築するため、セキュリティやデータ保護の観点で優位性があり、機密性の高い業種や大企業で採用されることが多い傾向にあります。

また、カスタマイズの自由度が高い傾向にあり、自社の業務プロセスに合わせたシステム設計が可能です。

ただし、パブリック型に比べて初期費用や運用コストは高くなりやすく、導入スピードも劣る点が課題です。自社独自の要件を満たす必要がある場合に選択されやすい形態といえます。

ハイブリッド型

ハイブリッド型クラウドERPは、パブリック型とプライベート型の両方を組み合わせて利用する方式です。

たとえば、一般的な業務領域はコスト効率の高いパブリック型で運用し、機密性の高い会計や人事データはIaaSやPaaSに構築したプライベート型の環境で管理するといった柔軟な設計を実現できます。

この方式は、自社のニーズに応じてコストとセキュリティのバランスを最適化できる点が特徴です。ただし、環境が複雑化するため、システム運用や連携に高度な知識が求められます。中長期的に成長を見据える企業や、多様な拠点を持つ企業に適しています。

ERPパッケージGRANDIT&GRANDIT miraimil導入事例

自社の基幹システムとして多くの方が利用するERPパッケージの導入は、企業にとって大きな決断となります。様々な業種への導入事例集です。

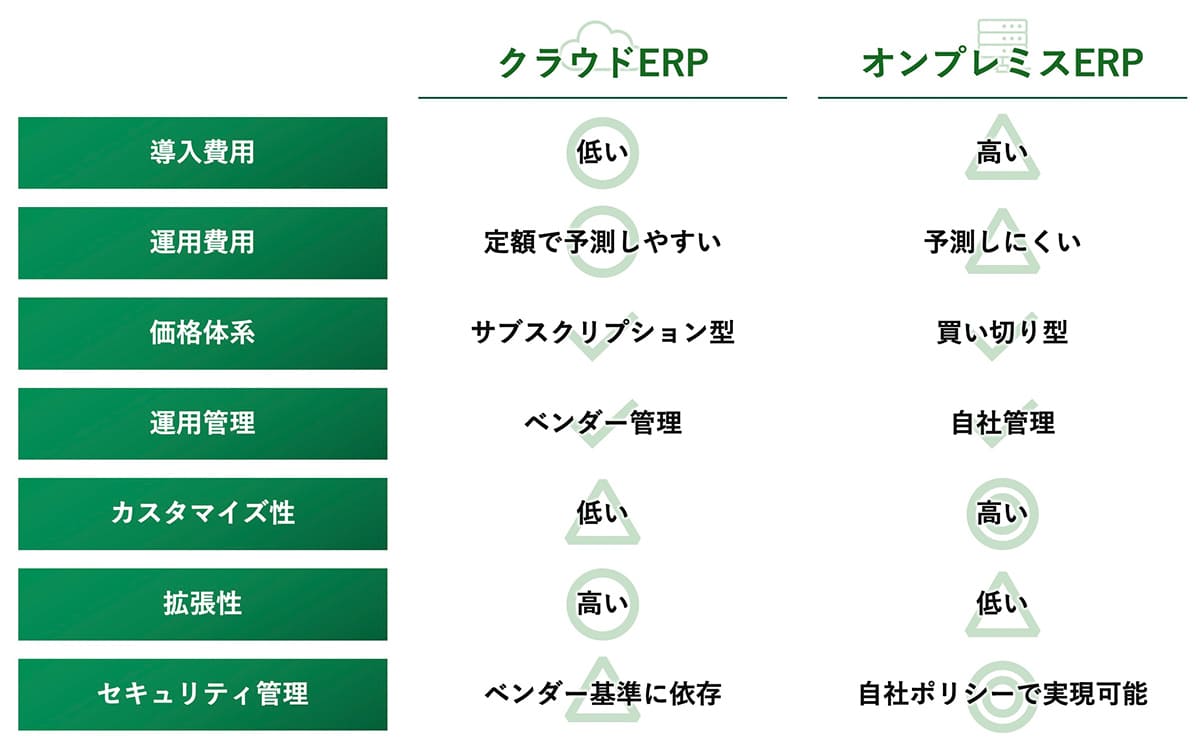

3.クラウドERPとオンプレミスERPの違い

クラウドERPとオンプレミスERPは導入形態が大きく異なります。以下では、導入や運用・保守の費用、カスタマイズ性など、7つの観点で違いを解説します。

1.導入費用

クラウドERPはサーバーやソフトウェアを自社で購入する必要がなく、契約後すぐに利用開始できるため、初期投資を大幅に抑えられます。中小〜中堅企業でも導入しやすく、資金面でのハードルが低い点も特徴です。

一方、オンプレミスERPは、ハードウェアやライセンスが全体の3割程度となり、半分以上を導入作業やカスタマイズ費用が占めています。導入費用は高額になりやすく、利用開始までのリードタイムも長期化する傾向があります。

2.運用費用

クラウドERPは月額や年額の利用料に保守費用が含まれており、コスト予測がしやすいのが利点です。また、IT人材を常駐させなくても運用可能なケースが多く、企業のリソースを他業務に回せます。

オンプレミスERPは保守契約や人件費、更新費用など複数の支出が発生し、運用管理体制の構築も必要です。カスタマイズ部分の維持やバージョンアップなどが発生し、導入後も継続的にコストが発生することがあります。

3.価格体系(ライセンス形態)

クラウドERPはサブスクリプション型が主流で、利用人数や機能に応じて契約でき、事業規模や組織変更に柔軟に対応できます。必要に応じて契約内容を見直せるため、成長フェーズに合わせて運用できます。

オンプレミスERPは買い切り型が一般的で、導入時に多額の一括費用が発生します。保守や機能追加の際には別途費用が必要となり、長期利用における費用対効果を精査する必要があります。

4.運用管理

クラウドERPはベンダーが保守やアップデートを担うため、自社のIT部門の負担を大幅に軽減できます。障害発生時もベンダーが迅速に対応するため、安定稼働を維持しやすい点がメリットです。

これに対しオンプレミスERPは、自社でアップデートや障害対応を行う必要があり、専門知識を持つ人材の確保が欠かせません。運用体制を整備する分、管理コストとリスクも自社に集中します。

5.カスタマイズ性

クラウドERPは標準機能を前提とするため、自由度の高いカスタマイズには制約があります。独自プロセスや特殊要件を持つ企業にとっては導入が難しい場合もあります。

オンプレミスERPは自社業務やセキュリティ要件に合わせて柔軟にカスタマイズでき、独自要件を実現しやすい点が強みです。ただし、その分バージョンアップ時に追加対応が必要になり、長期的なメンテナンス負担が発生する場合があります。

6.拡張性

クラウドERPは契約内容を変更するだけでユーザー追加やストレージの拡張ができます。急な人員増や事業拡大にも比較的スムーズに対応できるため、成長企業に適しています。

一方、オンプレミスERPではハードウェアの増設や環境調整が必要で、拡張には時間とコストがかかります。将来的な事業拡大を見据える場合、クラウド型の方が柔軟な選択肢となりやすいでしょう。

7.セキュリティ管理

クラウドERPはベンダーが定めるSLAに基づいたセキュリティ対策を継続的に実施しており、専門知識がなくても高水準の環境を維持できます。ISMS認証(情報セキュリティマネジメント)やSOC2認証など、第三者の評価機関による認証を取得し、高度なセキュリティ品質を有するものもあります。

オンプレミスERPは自社のセキュリティポリシーに基づいた柔軟な設計が可能ですが、設計から監視まですべて自社対応が必要です。管理リソースが十分にあるかどうかが選択の分かれ目となります。

4.クラウドERPのメリット4つ

クラウドERPはシステム運用の負担が少なく、最新の働き方にも対応できる点が大きな魅力です。以下では、4つのメリットに整理しました。

1)短期間での導入

クラウドERPは物理サーバーやネットワーク機器の調達が不要で、契約後すぐに利用を開始できます。導入時に必要なのは初期設定やユーザー登録などソフト面が中心で、手間が少ないのが特徴です。

さらにベンダーが検証環境や教育環境を用意している場合が多く、導入段階から実際に操作しながら習熟できるため、社内定着のスピードも速まります。

2)最新機能・セキュリティの自動アップデート

ベンダー側で定期的に機能追加や脆弱性への修正プログラムが提供されるため、大規模アップデートの負担が発生しません。法改正や業務改善への対応も迅速で、常に最適な状態で利用可能です。

IT担当者が手動でパッチを適用したりシステム更新を行ったりする必要がなく、運用負荷を大幅に軽減できる点がクラウドERPの利点のひとつと言えるでしょう。

3)リモートワーク・多拠点対応

クラウドERPはインターネット接続があれば社内外を問わずアクセスでき、在宅勤務や出張先からも業務を遂行可能です。全社で最新情報をリアルタイムに共有できるため、承認や意思決定のスピードが向上します。

多拠点展開や海外事業を持つ企業にとっては、情報を一元管理しやすく、組織全体での業務効率化や統制強化にもつながります。

4)事業継続計画(BCP)を強化できる

クラウドERPはデータを安全なデータセンターに分散保存しており、災害や障害が発生した場合でも迅速な復旧が可能です。オンプレミス環境のように物理的被害でシステムが停止するリスクが低く、遠隔地からも業務を継続できます。

地震や洪水、火災などリスクが高い地域にある企業にとって、BCPを強化する大きな安心材料となります。

5.クラウドERPのデメリット3つ

クラウドERPは多くの利点を持つ一方で、導入にあたっては注意すべき制約やリスクも存在します。

1)カスタマイズ性の制限

クラウドERPは標準機能を前提に設計されており、自社特有の業務プロセスに合わせた大幅な改修は難しいのが現状です。

また、ベンダーのセキュリティ基準に沿って運用されるため、独自のポリシーを細かく設定する柔軟性にも制限があります。

結果として、システムに業務を合わせる形での運用が必要になる場合があり、導入前の要件整理やシステム化時の業務影響など、業務そのものを見直すアプローチも必要です。

2)インターネット環境への依存

クラウドERPはインターネット接続を前提とするため、通信環境が不安定な拠点では業務に支障が出る恐れがあります。

たとえば、地方の工場や倉庫では光回線が未整備で処理が遅延し、新興国拠点では接続が途切れやすい場合があります。また、ネットワーク障害時は業務が停止するリスクも想定しておかなければなりません。

安定した利用のためには、業務用回線の冗長化やシステム利用に耐えうる通信帯域の確保など、ネットワークインフラの整備が重要です。

3)ベンダー依存のリスク

クラウドERPはシステム運用をベンダーに一任するため、機能追加や仕様変更のタイミングはベンダーの判断に左右されます。

特定業界向けの機能や独自要件を重視する企業にとって、自社の要望がすぐに反映されないことは大きな課題です。

また、サービス停止や障害発生時も復旧スケジュールはベンダー依存となり、企業側が制御できないリスクが残ります。

導入時には、契約内容やSLAが自社の要件と合致するか確認しておきましょう。

6.クラウドERPの選び方のポイント

クラウドERPを導入する際は、機能やコストだけでなく、自社の業務要件や将来の拡張性、ベンダーのサポート体制などを多角的に確認することが重要です。ここでは選定時に押さえるべき3つのポイントを解説します。

自社の業務要件に合う機能か確認する

クラウドERPには会計・人事・販売・在庫・製造管理など幅広い機能がありますが、すべての業務に完全対応しているわけではありません。導入前に、自社で必須となる業務機能が網羅されているかを確認する必要があります。

また、既存システムとのデータ連携が可能か、インターフェース機能の有無も見落とさずチェックしておきましょう。

カスタマイズ・拡張性があるか確認する

クラウドERPは基本的に標準機能の活用が前提ですが、業務フローを変更できない場合には、アドオン開発や設定変更で対応できるかを確認する必要があります。その際は、アップデート時に影響を受けない設計かどうかも重要な視点です。

標準機能の汎用項目やパラメータ設定で業務要件をどこまで満たせるかを検討し、将来の拡張性も考慮した選定が求められます。

サポート体制と運用実績

導入後の安定運用には、ベンダーのサポート体制が欠かせません。問い合わせ対応のスピードや窓口の充実度、障害時の復旧時間など、SLAの内容を事前に確認することが必要です。

具体的には、自社と同業種・同規模の導入実績の有無を確認しましょう。導入実績が豊富であれば、スムーズな運用が期待できます。

サポート品質と実績の両面を見極めることが、安心して利用を継続するためのポイントです。

7.ERPの導入を成功させるには自社の要件を明確に

本記事では、クラウドERPとオンプレミスERPのそれぞれの特徴やメリット・デメリットなどを解説しました。

クラウドERPはオンプレミス型と比べ、導入スピードの速さや運用負担の軽減、柔軟な拡張性がメリットです。一方で、カスタマイズ性の制限やベンダー依存のリスクもあり、注意な側面もありました。

オンプレミス型は導入コストが高額になる可能性があるものの、自社要件やセキュリティ基準に柔軟に対応できる強みがあります。

ERPの導入は、企業の基幹業務を支える重要な経営インフラとなるため、慎重に選定しなければなりません。重要なのは、自社の業務要件を整理し、両者の特性を踏まえて最適な方式を選定することです。

検討中のクラウドERPに同業種・同規模の導入実績が豊富かどうかを確認し、信頼できる事例を参考にしながら、自社に最適なERP導入を進めていきましょう。下記資料では、ERPソリューションの導入事例をご紹介していますので、ERPを検討されている場合は、ぜひご覧ください。

ERPパッケージGRANDIT & GRANDIT miraimil導入事例

ERPパッケージGRANDIT&GRANDIT miraimil導入事例

自社の基幹システムとして多くの方が利用するERPパッケージの導入は、企業にとって大きな決断となります。様々な業種への導入事例集です。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。