GRANDITユーザー会 2024 開催レポート

1. ご挨拶

GRANDIT株式会社 代表取締役社長

石倉 努

統合型ERP「GRANDIT」のリースから20年が経過し、クラウドERP「GRANDIT miraimil(グランディット ミライミル)」と合わせて導入企業数は1,500社を超え、多くの業種業態のお客様にご利用いただいております。2023年5月には最新バージョンのVer.3.2をリリースし、企業価値を高めるための持続可能な経営に寄与するべく、弊社とコンソーシアムメンバーがお客様のご要望や市場ニーズを吸い上げ進化しています。

お客様の企業成長に向けた2つの取り組みについて紹介します。

まずGRANDITとGRANDIT miraimilは、さまざまな形での2層ERPに対応しています。パートナー企業である双日テックイノベーションによる丸紅様の導入事例では、丸紅様(親会社)には、会計機能はエンタープライズ向けERPを継続利用し、営業機能としてGRANDITを導入。丸紅グループ会社(2階層目以降)には、会計、営業機能ともにGRANDITを導入しました。親会社にはGRANDITを、子会社にはGRANDIT miraimilを導入し、企業グループ全体で2層ERPを実現することもできます。また、個社のニーズが少ない会計業務はGRANDIT miraimilを使い、カスタマイズが必要な分野にはGRANDITを適用することも可能です。

2つ目は、この春GRANDIT miraimilのUIを一新し、ユーザーの利便性を向上させたことです。また連携可能な周辺サービスも増え、さらにその数を増やす計画です。GRANDITの次バージョンにこれらを反映させ、利便性、連携性の向上を図る予定です。

今年のユーザー会では、特別講演として株式会社タナベコンサルティングの浜岡様より「持続的成⾧を目指す組織と整備すべき事項」について、分かり易く解説いただきました。そして、事例講演では、インフォコム株式会社のGRANDIT導入事例を紹介しました。最後の弊社セッションでは、GRANDITの今後の取り組みについて説明しました。

当日ご参加頂けなかったお客様のご要望にお応えする形で、開催レポートとしてまとめました。本レポートを皆様の今後のビジネス成長にお役立ていただければと思っております。

2. 【特別講演】「持続的成⾧を目指す組織と整備すべき事項」

株式会社タナベコンサルティング コーポレートファイナンス事業部 エグゼクティブパートナー

1957年に創業した総合コンサルティングファームである株式会社タナベコンサルティングは、さまざまな経営課題に対して一気通貫で支援を行っています。浜岡氏は、企業の成長や価値向上のための支援の実績があります。

2023年から2024年にかけて、経済はデフレからインフレに転換し、企業の経営環境が大きく変化しました。このような社会の構造転換の中で、企業が存続するためにはその構造を変える必要があると浜岡氏は話します。

同社では、成長する企業に必要な条件として「ファーストコールカンパニー」という造語を提唱しています。これは「100年先も真っ先に選ばれる企業」、つまりファーストコールになることです。ファーストコールカンパニーになるには、次の5つの条件があると浜岡氏は説明しました。

- 顧客価値のあくなき追求: 顧客の変化に対応し、提供価値を常に変化させること。業界軸ではなく、顧客中心の価値提供が重要。

- No.1ブランド事業の創造: 自社の強みを磨き、No.1ブランド事業を作り出すこと。新しい事業を創造し、顧客から選ばれる事業を作る。

- 強い企業体力への意思: 経常利益率10%以上と無借金経営の財務体質を目指すこと。高収益を生み出し、成長のための投資に活用する循環を作る。

- 自由闊達に開発する組織: 自立した組織人材を育成し、事業や商品を開発・開拓するチーム作りを進めること。

- 事業承継の経営技術: 企業の寿命を経営者の寿命より長く保つため、適切な事業承継を実施すること。事業承継を経営技術として捉え、100年経営を目指す。

特に5つ目の事業継承は「企業の存続を左右する要素だ」と浜岡氏は話します。事業継承には持続的成長を実現する組織デザインが必要で、「持続」と「成長」という異なるベクトルを同時に進めることになります。持続には、経営者の育成と次世代経営体制を確立できる経営スタイルが、成長には事業拡大やM&Aなどフレキシブルな戦略判断が必要です。持続と成長を両立させるためには、トップ依存にならない経営体制を目指し、「『ホールディング経営』がその一つの解決策になる」と浜岡氏は強調しました。

なお、株式会社タナベコンサルティングでは、ホールディング経営を「分社経営」と「グループ経営」の2つに分けて定義しています。分社経営では、各事業会社が独立して成長戦略を組み立てるので、個別の事業戦略や収益戦略が優先されます。その結果、グループ全体よりも事業会社の意思決定や資源配分に偏りが生じ、オペレーションコストが増大する傾向があると浜岡氏は話しました。一方、グループ経営では、グループ全体で成長を目指し、各社の役割が全体戦略に基づいて最適化されます。ホールディング会社は事業会社を支援し、連携を強化することで、グループ全体を成長させます。「目指すべきはグループ経営で、ホールディング会社をプラットフォーム化することが重要」と浜岡氏は述べました。

同社では、支援にあたって「パーパス(グループ理念体系)」「グループ経営企画機能」「グループガバナンス機能」「グループマネジメント機能」「シェアードサービス機能」の5つのテーマでグループ経営を推進しています。さらに、グループ経営体制の導入段階、初期段階、推進段階、発展段階の4つに分けて、施策を整理しながら進めていくと浜岡氏は説明しました。

<グループ経営を推進するための5つのテーマ 施策>

例えば、導入段階であれば次のように整理できます。

パーパス:創業者の価値観を可視化し、理念体系(ミッション・ビジョン・バリュー)として展開。事業領域と成長戦略を定義。

グループ経営企画機能:グループ全体および各社の意思決定のための、情報収集、分析、提案を行う経営企画機能を持つ組織を作る。予算や中期計画の策定も担う。

グループガバナンス機能:権限移譲を前提に、任せる範囲を明確にする。

グループマネジメント機能:グループ全体の業績マネジメントとして事業会社の数字を把握する。

シェアードサービスセンター: グループ全体で共通業務(会計業務等)を集約し、業務フローの改善と統合を進め、効率化を図る。

「グループ経営をしている場合は、各機能がどの段階まで来ているのかをチェックしてみてください。凸凹する部分があると、そこが制約になって成長を阻害するので、全体的に整えるように取り組んでください」(浜岡氏)

浜岡氏は支援した2事例を紹介しました。A社は、製造業のグループ全体で50億円規模の企業です。グループ経営体制の構築を提案し、3年間のマイルストーンで経営改革を進めました。1年目には業績管理や中期計画の改善、グループ経営の基盤を整備、2年目は経営者人材の育成に注力し、10名の経営者候補を育成しました。3年目はジュニアボードによる経営参画を導入し、自立型組織に転換しました。100周年を迎え、自立的なグループ経営体制が確立し、グループ全体の理念体系のもとで経営を推進できる状況となったとのことです。

B社は、サービス業でグループ売上高80億円のオーナー企業です。オーナーの価値判断基準が可視化されておらず、意思決定はすべてオーナーに依存していました。またグループ内で経理業務のフローが統一されず、シェアードサービスや会計システムの統合が進んでいません。そこで、グループ経営システムの構築を提案し、経営の考え方やガバナンス、業務フローなどを集約した「経営ブック」を作成しました。経営ブックに基づき、経営方針を明確化し、オーナーの経営理念を共有したのです。また、組織体制や人材不足に対し、必要なスキルやマネジメント体制を整備しました。この取り組みを通して、ルール設定の背景も含めて全員で共有し、経営体制を再構築しました。

「企業の存続と成長のためには、不足する機能を特定し、適切な施策を実施することが不可欠です。『変化を経営し、自社の持続的成⾧モデルを設計し実装させる』、これをメッセージとして皆さんにお送りしたいと思います。持続的成長のあり方、ファーストコールカンパニーの考え方並びにホールディンググループ経営のあり方が、皆様の会社経営のご参考になれば幸いです」と最後に述べ、浜岡氏は講演を終了しました。

3. 【事例講演】「バージョンアップで実現したつながるGRANDIT活用術」

インフォコム株式会社 法務・財務経理室 データ活用推進チーム 上級主任

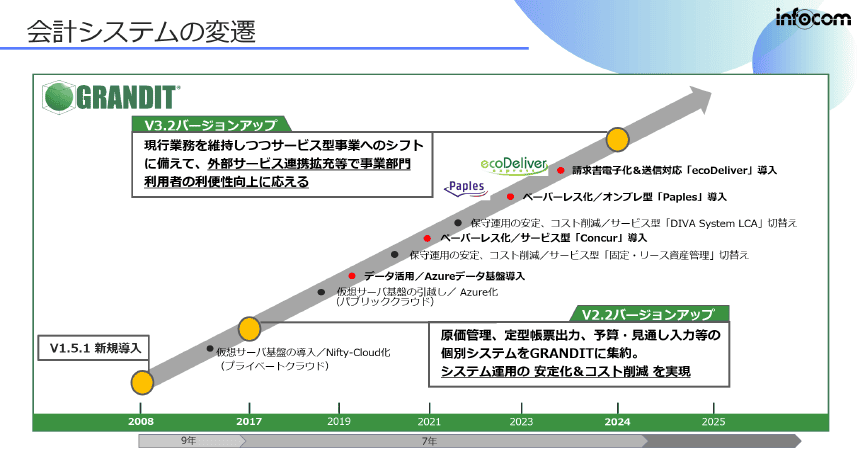

ITサービスとネットビジネスを提供するインフォコムでは、インフォコムとグループ会社4社でGRANDITを活用しています。同社が、2008年にGRANDIT Ver.1.5を初めて導入したとき「既存の財務会計システムの機能を多く継承したため、多くのアドオンカスタマイズ開発を行いました。また財務会計以外の周辺システムを継続利用するため、複雑なデータインタフェースが必要になりシステム安定運用が難しいものでした」と相原氏は振り返ります。

2017年に行ったGRANDIT Ver.2.2へのアップグレードは、システム運用の安定化とコストダウンを目的にして、利用頻度が低いアドオンカスタマイズ機能廃止と周辺システムのGRANDITアドオン化を行いました。当初は現場利用者からみると機能改善点は少なく、不満を感じるシステムだったと思いますが、この対応を進めたことで、その後は法令対応(ペーパーレス化やインボイス対応)やワークスタイル変革対応、データ分析ツール導入を問題なく進めることができました。

そして、今回の講演テーマであるGRANDIT Ver.3.2へのアップデートは、現場利用者の更なる利便性向上を目的にしました。その実現手段として注目したのが、外部サービス基盤連携を実現するWeb API機能と共通データ基盤連携&データ分析ツールの活用でした。

バージョンアッププロジェクトを企画するにあたり留意したこととして、相原氏は2024年9月までの本番運用開始の死守と現場利用者向けの利便性向上機能の適時提供を挙げました。このためにスケジュールを3段階に分けて、慣れ親しんだ業務プロセスを維持したムリ・ムダのない導入方法を計画したと振り返りました。

続いて相原氏は具体的な活用事例を紹介しました。1つ目は「法改正・電帳法対応によるペーパーレス化」です。統合電子帳票基盤システム(Paples)を導入して現場の利用者の負担を増やさずペーパーレス化を実現したポイントを紹介しました。

2つ目は請求書PDF作成と電子配信・保管です。電子配信を「請求書送付サービス(ecoDeliver)」を導入して実現する際、現場の利用者がecoDeliverの存在を意識せずに利用できるようにGRANDITからの連携機能をアドオン開発して、作業負担を増やすことなく請求書PDF化、電子配信・保管まで実現したことを紹介しました。

3つ目はSalesforceとGRANDITとのAPI連携です。営業情報と経理情報をシームレスに連携できるようになり、GRANDIT登録作業の負担軽減・ミス削減、タイムリーなデータ共有が可能になり、使い勝手が大幅に向上することを紹介しました。

4つ目は共通データ基盤連携とデータ分析ツールの活用です。これまで、ExcelやAccessでデータを分析していましたが、データ準備に時間がかかり、分析に時間をかけられない問題にどう対処したのか紹介しました。また、データ共有とデータ分析結果の可視化により意思決定の透明化を進め、事業活動に貢献できるよう社内展開を進めているのかについても紹介しました。

最後に今後の展望として相原氏は3つ紹介しました。1つ目はWebAPIのさらなる活用です。今後、Salesforce以外のサービスとの統合も進めていく予定です。

2つ目はデータ分析の進化です。「利用者のマインドを高めると同時に、生成AIを活用し簡単に80点レベルのアウトプットが用意できれば、そこからさらにアイデアが生まれる」と相原氏は期待しています。

3つ目は予算見通し業務の見直しです。現在の予算策定プロセスを改善し、Excel集計業務などの作業負担を軽減し、詳細なデータ分析が可能なツール導入を探索予定です。

相原氏は「インフォコムグループの活用状況が、これからバージョンアップを計画されるユーザーの皆様に参考になれば幸いです」と講演を締めくくりました。

4. 【ユーザー会】GRANDIT 今後の展望

本セッションでは、GRANDIT社が開発した進化系ERP「GRANDIT」とそのクラウドERP「GRANDIT miraimil」の新しいバージョンについて、次期リリースに向けた新機能や取り組みをご紹介します。

成長を支える経営基盤として、2024年度、GRANDITは単体で取得可能な電子帳簿・電子書類について、JIIMA認証を取得しました。パートナーサービスと連携することで、電子帳簿保存法の要件を網羅し、電子化ニーズに対応しています。

業務効率化利便性の更なる追求のため、GRANDITの次期バージョンでは、GRANDIT miraimilと同様のUI刷新を行います。

よく伝票入力を行う経理担当の方は、従来のキーボード中心の操作は踏襲されるため、操作性は変わらず、視認性の向上を図ります。一方で月末だけ使用する営業担当の方には、マウスでの操作を改善し、直感的にわかりやすくします。様々な役割の方が利用する基幹業務システムとして、わかりやすい、使いやすいUIを目指し、お客様の生産性向上に寄与します。

メニュー以外の画面は、項目の配置はほぼ変わらず、既存ユーザー様も違和感なく使用可能です。画面やボタン視認性の向上、明細デザインの変更、ページ遷移機能の向上、マウス操作の改善、複数画面起動による使い勝手の向上などを実現します。

また、APIを拡充します。GRANDIT miraimilは先行してWebAPIをリリースしており、ECサイトや楽楽精算など、さまざまな外部サービスと連携しています。GRANDITもWebAPIを実装し、EDI連携だけでなく、WebAPIを介した多様なサービスとの連携が可能になります。

AI連携サービスでは、運用基盤であるAzureとの親和性を活かし、Azure OpenAIとの連携により、GRANDIT miraimilのデータを自然言語で検索できる機能を実現しました。ユーザーからのフィードバックを基に精度の向上も進めており、将来的にはGRANDITへの反映を見据えています。

導入企業のDX推進支援として、GRANDIT miraimilはPower Platformとの連携が実現間近です。Power Platformとの連携にあたり、お客様にてカスタマイズできるようGRANDIT社でアプリを作成し提供することで、GRANDIT miraimilとの連携をスムーズに行うことを可能にしています。GRANDITも同様に、ローコード連携を進めていきます。これにより、企業のDXを加速します。

ERP導入効果の最大化として、GRANDITとGRANDIT miraimil のUI統一により、グループ企業全体での展開が容易になり、さらにマスターの統一やグループBIでデータ活用が広がります。

BPOサービスについては、お客様とBPOベンダーが同じGRANDITとGRANDIT miraimil を共有することで、業務の一部を共有、任せることができます。導入後の運用もご支援することで、ERPの導入効果を最大化します。すでに、支払管理業務で、請求書と支払データのチェックを外部に委託している事例もあります。今後はAI-OCRを活用して、請求書の自動読み取りを実現する予定です。

GRANDITとGRANDIT miraimil は、これからも進化を続け、企業の成長を支援しますのでご期待ください。

※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。