市民開発とは?ローコード・ノーコードツールによるシステム開発内製化のススメ

多くの企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進せよ」と旗を掲げているものの、現場での具体的な成果にまで結びついているケースはごく一部です。特に、経営層や情報システム部門、経営企画部門といった中核部門にとって、「DXが進まない」こと自体が新たな経営課題となっています。

その背景には、「業務とITの分断」があります。現場のニーズを正確にIT部門がくみ取り、システムに落とし込むには時間と手間がかかり、開発も外部ベンダーに委託することが多いため、意思疎通にズレが生じがちです。また、外注にはコストもかさみ、開発の柔軟性やスピードが損なわれるケースも珍しくありません。

こうした状況下で注目を集めているのが、「内製化」と「市民開発(Citizen Development)」です。ローコード・ノーコードツールを活用し、現場の業務担当者自らが必要なシステムやアプリケーションを開発できる環境が整いつつある今、これまでの“開発のあり方”が大きく変わろうとしています。

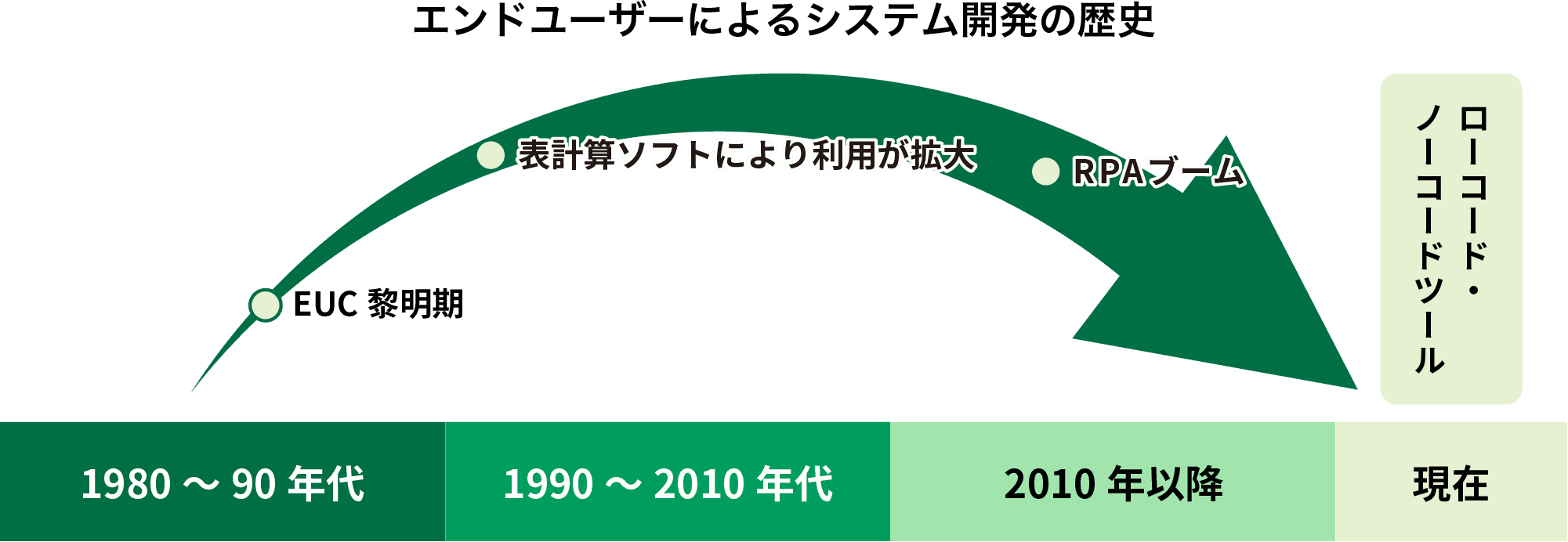

本コラムでは、エンドユーザーによるシステム開発の歴史や、市民開発の定義・背景、ローコード・ノーコードツールの活用方法、成功のポイントについてご紹介していきます。

1.エンドユーザーによるシステム開発の歴史

近年の世界情勢は、製造業をはじめとする多くの企業を取り巻く経営環境に大きな変化をもたらしています。かつては最適解と思われていたグローバルサプライチェーンは、その複雑さと相互依存性の高さゆえに、様々なリスクに晒されていることが顕在化しました。

本コラムでは、サプライチェーン再編の潮流が加速する背景にある主要な要因を紐解き、その現状と課題を解説します。

-

EUC(End-User Computing)の登場

エンドユーザーが自らITツールを活用して業務改善に取り組む動きは、今に始まったものではありません。1980年代から90年代にかけて普及したEUC(エンドユーザー・コンピューティング)は、まさにその先駆けでした。

表計算ソフト(例:Excel)やデータベースソフト(例:Access)を用い、現場の担当者が自身の業務に合わせた帳票やデータベース、簡易アプリを作成することが当たり前となっていきました。EUCは、現場に即したスピーディな対応を可能にしましたが、一方でシステム開発手法に精通していないエンドユーザーが開発するシステムの属人化やメンテナンス性の低さ、全社最適の観点での限界も指摘されてきました。 -

RPA(Robotic Process Automation)のブームと限界

2010年代後半には、定型業務を自動化するRPAが注目を集めました。Excel業務やシステム間のデータ転記などを自動化することで、現場の生産性を向上させる動きが活発化。しかし、RPAもまた「開発・運用が属人化しやすい」「システム変更に弱い」「例外処理に対応しきれない」といった課題に直面しました。

多くの企業がPoC(概念実証)を実施し、一部の業務で成功を収めた一方、全社的な展開に至らず、「RPA疲れ」を感じた企業の情報システム部門も少なくありません。 -

市民開発への進化

こうした過去の流れを踏まえ、今、注目されているのが「市民開発」です。従来のEUCやRPAは、特定の業務や短期的な課題解決には有効でしたが、企業全体のデジタル変革を支えるには不十分でした。

市民開発は、これまでのEUCやRPAの延長線上にありながらも、ガバナンスと拡張性を兼ね備えた内製開発手法として進化しています。その原動力となっているのが、近年急速に発展しているローコード・ノーコードツールの急速な進化です。

2.市民開発とは何か?

-

市民開発の定義と背景

「市民開発(Citizen Development)」とは、専門的なプログラミングスキルを持たない業務部門の担当者が、ローコード・ノーコードツールを用いて業務アプリやプロセスを自ら設計・開発する取り組みを指します。これは、従来の「開発は情報システム部門や外部ベンダーの仕事」という常識を覆す概念です。

この考え方は、ガートナーなどのIT調査会社が近年強調しており、「近い将来、企業のアプリ開発の70%以上が市民開発者によって実施される」という予測もあります。

その背景にあるのは、ユーザー企業のDXのスピードに対する危機感と、慢性的なIT人材不足の深刻化です。ビジネス環境が激変する中で、全ての業務改善ニーズにIT部門が迅速に対応するのは困難です。その中で、業務を最も理解している現場の担当者自らが、自分の課題を自らの手で解決する「市民開発」が有効なアプローチとして期待されています。 -

市民開発者とIT人材の役割の違い

市民開発における重要なキーワードは、「役割の再定義」です。これまで、システム開発=IT部門という構図でしたが、市民開発では以下のように役割が整理されます。

| 役割 | 主な業務 | 主要ツール | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 市民開発者 | 業務改善アプリの企画・作成 | ノーコード/ローコードツール | 現場の課題解決に直結 |

| IT部門 | ITのガバナンス、基盤整備、技術支援 | 開発環境管理ツール、クラウド基盤 | 安全性と標準化を担保 |

つまり、市民開発の推進にあたっては、IT部門は“監視者”から“伴走者”へと役割をシフトさせることが求められています。

-

なぜ今、市民開発が必要とされているでしょうか?

市民開発が今まさに注目されている理由は、主に以下の3つに集約されます。

1)現場ニーズへの即応性

現場が「今、必要としているもの」を、自らの手で迅速に形にできるため、従来のシステム開発よりも圧倒的にスピーディです。

2)開発コストの削減

外部ベンダーへのシステム開発委託が不要になることで、開発コストを抑えることができます。特に、頻繁な仕様変更や規模の小さい業務改善においては有効です。

3)DXを全社レベルで加速できる

特定部門に限らず、全社員が「自分たちもDXを担う」という意識を持つことで、企業文化そのものが変わり、DX化が加速していきます。

このように、市民開発は「開発の民主化」とも言える動きであり、単なる技術の話ではなく、経営層が経営戦略の一部として位置づけることが重要になってきています。

3.ローコード・ノーコードツールの進化と可能性

-

ローコードとノーコードの違い

「ローコード(Low-Code)」および「ノーコード(No-Code)」は、どちらもプログラミングの専門知識がなくてもアプリケーション開発を行えるようにするツールですが、対象とするユーザーや利用シーンにやや違いがあります。 -

ノーコードツール

完全にコードを記述せず、ドラッグ&ドロップなどのGUI操作だけでアプリケーションを構築できるツール。主に非エンジニアの業務担当者向けで、定型的な業務アプリやワークフローの作成に適しています。 -

ローコードツール

基本的にはGUI操作で構築しつつ、必要に応じてコードを補うことで柔軟な開発が可能なツール。エンジニアやIT部門の支援を受けながら、より複雑な業務ロジックや外部システムとの連携も可能です。

いずれも、従来のシステム開発に比べて開発スピードが速く、業務部門とIT部門が連携しやすい設計となっています。

-

主なツールとそのユースケース

現在市場には多様なローコード・ノーコードツールが存在し、それぞれ強みがあります。

1)業務アプリ作成ツール(例:Microsoft Power Apps, Kintone, OutSystems)

社内の業務フローに沿ったアプリケーションの迅速な構築に活用。Excelベースの業務をアプリ化するなど、スモールスタートが可能。

2)業務プロセス自動化ツール(例: UiPath, Power Automate, Automation Anywhere)

複数システム間のデータ連携やルーティン作業の自動化に最適。SlackやTeamsなどの各種クラウドサービスとの連携も容易です。

3)Webアプリ/業務システム開発向けツール(例:FileMaker, Magic xpa)

より大規模な業務システム構築も視野に入れたツールで、拡張性やセキュリティの面で企業利用にも耐えうる設計になっています。

これらのツールを適材適所で使い分けることで、市民開発の可能性は飛躍的に広がります。

-

従来ツール(EUC・RPA)との違い

前章で触れたように、EUCやRPAとローコード・ノーコードツールは「現場主導での開発」という点では共通していますが、以下のような違いがあります。

| 観点 | EUC(Excelなど) | RPA | ローコード・ノーコード |

|---|---|---|---|

| 拡張性 | 限定的 | 限定的 | 高い |

| 開発生産性 | 中 | 高 | 高 |

| 保守性 | 低い(属人化しやすい) | 中 | 高(ガバナンス可能) |

| システム連携 | 弱い | UI操作に依存 | API連携やDB接続が容易 |

| ガバナンス | ほぼなし | 限定的 | 管理・統制機能が充実 |

ローコード・ノーコードツールは、企業システムとしての“成長性”と“統制可能性”を両立できる点が、過去のツールと大きく異なる特徴です。

特に、APIやクラウドとの連携機能が強化されている現在のツール群は、従来の“Excelベースの業務改善”から、“全社的なデジタル変革”への橋渡し役として期待されています。

4.市民開発による内製化のメリットとリスク

市民開発は、企業にとって非常に魅力的なアプローチである一方で、安易な導入は思わぬリスクを生む可能性もあります。本章では、メリットと注意すべきリスクの両面を整理し、実践に向けたポイントを明らかにします。

- 市民開発による内製化の3つのメリット

メリット① 現場主導のスピーディな開発

市民開発の最大の利点は、業務の当事者が自ら必要なアプリケーションを開発できることです。

従来のシステム開発では、要件定義からリリースまでに数ヶ月かかることも珍しくありませんが、ローコード・ノーコードツールを用いた市民開発なら、アイデアが形になるまでの時間を劇的に短縮できます。日々変化する現場ニーズに即応することで、業務改善サイクルが加速します。

メリット② IT部門の負荷分散と戦略的活用

市民開発を導入すると、IT部門は現場のすべての開発リクエストに対応する必要がなくなります。これによって、IT部門はより戦略的で高度なシステム構築やセキュリティ対策、全社横断的な基盤整備といった本来の業務にリソースを集中させることができます。

一方、新たに市民開発の支援・ガイド役としてIT部門が伴走することで、「ITと現場の協働」体制が生まれ、業務部門との関係性が醸成されることで、社内のデジタルリテラシー向上につながります。

メリット③ コストの最適化と継続的改善の実現

外部ベンダーへの開発委託に比べて、市民開発は圧倒的に低コストでスモールスタートが可能です。加えて、現場の業務担当者自身が運用・改善に取り組めるため、PDCAサイクルが短くなり、持続的な業務改善が可能になります。

特に、外部ベンダーの体制維持が難しい、繰り返し発生する小さな業務改善ニーズに対して、迅速かつ自律的に対応できる体制を築ける点は、競争環境が激しい現代において大きな優位性となるでしょう。

- 市民開発による内製化の3つのリスク

リスク① 属人化とブラックボックス化

開発の自由度が高まるがゆえに、特定の担当者に依存するアプリケーションが乱立し、属人化するリスクがあります。引き継ぎが不十分なまま退職・異動が起きると、メンテナンス不能な「野良アプリ」が社内に増えてしまう恐れもあります。

このリスクを避けるためには、テンプレートの活用やナレッジ共有、アプリ管理のルール策定が重要です。

リスク② セキュリティ・ガバナンスの欠如

市民開発では、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクにも注意が必要です。特に、個人情報や業務機密を扱うアプリケーションが現場主導で作られる場合、IT部門の管理下にないツールがセキュリティホールになることがあります。

こうしたリスクを回避するには、使用可能なツールの選定、アクセス権限の管理、利用ログの取得などの統制機能やセキュリティに関する教育などをあらかじめ準備しておく必要があります。

リスク③ IT部門との連携不足による“場当たり開発”

市民開発が独立して進みすぎると、システム全体の整合性や中長期のIT戦略との乖離が発生する可能性があります。結果として、部分最適にとどまり、後に再構築が必要になるケースも発生しかねません。

これを防ぐには、IT部門と現場が協調しながら、開発ガイドラインや承認プロセスを整備することが重要です。市民開発は“野放し”にするのではなく、“支援と統制のバランス”が成功の鍵です。

5.市民開発の導入、活用事例

市民開発という概念は理解できても、実際の現場で「本当にアプリ開発ができるのか?」「内製化してうまく回るのか?」といった不安がつきものです。そこで本章では、すでに市民開発を取り入れた企業の事例を通じて、現場主導の開発がどのように企業のDXを推進しているのかを具体的に紹介します。

事例① 運送業A社:需要増加で増える配送、設置工事業務の自動化に成功

中堅運送業のA社は、小規模配送事業者や家電設置工事業者などと連携し、大手家電量販店の配送、設置工事業務などを受託しています。

量販店からの配送、工事依頼をB2Bオンラインサイトより受領。小規模配送事業者や家電設置工事業者にFAX送付の上、工事日を調整。確定した工事日や工事完了報告などを再度B2Bオンラインサイトで報告するといった業務を行っていました。

特にエアコン設置など季節性の高い商品については、ピーク時の業務量が大幅に増加し、「現場の人員不足」や「量販店のリクエストにタイムリーに対応できない」といった不満が上がっていました。

そこで、業務担当者がRPAやローコードツールを使って、量販店システムとの連携や配送・工事業者へのFAXでの連絡などを自動化できるアプリを開発。わずか2ヶ月で本稼働し、連携のための手作業がほぼゼロに。担当者はチェック業務に専念できるのでミスも減少し、業務にかかる時間が1/3に短縮されました。

導入のポイントは、IT部門がプロトタイプ作成に参画。操作トレーニングなどを事前に整備し、現場の市民開発を支援したことでした。

事例② 通信業B社:申込書入力業務の自動化による省力化

全国でスマートフォンやインターネット回線の店舗販売を展開するB社では、各店舗から集まった申込書などのシステムへの入力作業量が多く、担当者の業務負荷が大きな課題でした。

このような課題に対し、担当者がAI-OCRとRPA、ノーコードツールで申込書の読み取りからシステムへの入力までの一連の業務を自動化。申込書の入力時間を大幅に短縮するとともに、入力ミスなどによる業務の手戻りが激減し、現場のIT活用意識も向上しました。

-

成功の共通点

これらの事例に共通する成功の主な要因は以下のとおりです。

1)IT部門による支援とガバナンスの整備

IT部門は、開発を現場任せにせず、伴走者としてルールや環境を整備することが重要。

2)小さな成功体験の積み上げ

まずは小規模な現場の業務改善から始めて、成功事例を積み上げることで、徐々に社内に展開します。

3)組織としての“文化”の変化

成功体験の積み重ねを繰り返すことで「業務を自分たちで変えられる」という意識の醸成により、継続的な改善が生まれます。

6.市民開発を成功に導くためのポイント

市民開発は現場主導のアジャイルな業務改善を実現できる一方で、単なる「流行りのツール導入」で終わってしまえば、本来の効果を発揮できません。本章では、組織として市民開発を推進するために不可欠な体制づくりやマインドセット、導入ステップのポイントを4つご紹介します。

ポイント① 明確な目的と対象業務の選定

まず重要なのは、単に「DXを進めたい」ではなく、市民開発の目的を組織として明確に定義することです。

『市民開発の目的(例)』

- 業務効率化を現場主導で進めたい

- 属人化したExcel業務をアプリ化したい

- IT部門の開発負荷を分散したい

そのうえで、市民開発に適した対象業務を選定することが肝心です。最初は「スモール&シンプル」な業務から着手することをお勧めします。TV-CMでもあるように、たとえば、申請・承認フロー、チェックリスト管理、簡易的な集計・報告業務など個人が持っていて、繰り返し行う、手元の業務が向いています。

ポイント② IT部門との連携とガイドライン整備

市民開発を成功に導くには、IT部門の関与と統制ルールの整備が不可欠です。放任すれば属人化し、過剰に制限すれば現場の創意工夫が潰れてしまいます。

そのバランスをとるために、以下のような体制整備が効果的です。

『体制整備(例)』

- 開発ガイドラインの策定

- テンプレートや部品の提供

- 試作や学習用の開発環境の提供

- 開発時の技術支援やアプリ公開時のITレビューの実施

これにより、市民開発が企業システムの中で“正しく”活用される仕組みが整います。

ポイント③ 教育と社内コミュニティの形成

市民開発を一過性のブームで終わらせず、継続的な文化として根付かせるためには、教育とコミュニティの存在が鍵となります。

『教育、コミュニティの例』

- ハンズオン研修の実施:ノーコードツールを使った簡単なアプリ作成体験

- eラーニングや社内ポータルの整備:自己学習を促進

- 改善事例の共有会や社内表彰制度の導入:他部署の好事例を知るきっかけをつくる

特に有効なのが、“現場のエバンジェリスト”の育成です。ツールを使いこなせるメンバーが各部署に1人いるだけで、現場の開発は大きく前進します。

ポイント④ 「まずはやってみる」マインドの醸成

市民開発の大きな価値は、「現場の課題を現場で解決する力」が育つことにあります。そのためには、完璧なアプリを目指すのではなく、「まずは作ってみる」「動くものを触ってフィードバックする」ことが大切です。

また、失敗を恐れない環境づくりも重要です。試行錯誤を称賛する文化があれば、市民開発は単なる業務改善にとどまらず、組織全体の変革力へとつながっていきます。

先人達の名言にならって「やってみなはれ」の精神で市民開発を定着させましょう。

- 市民開発は「内製化」への第一歩

市民開発は、いきなり複雑な基幹系システムを構築するためのものではありません。しかし、日々の業務改善を現場で積み重ねていくうちに、「自分たちでシステムを作る」文化が育まれていきます。

それはやがて、業務部門とIT部門が連携して中規模以上の開発にも取り組む体制へと進化し、真の意味での「内製化」へとつながっていく道筋になります。

7.まとめ

本コラムでは、「市民開発」という新たな開発アプローチの概要から、過去のEUC・RPAとの違い、ローコード・ノーコードツールの進化、メリット・リスク、事例紹介、そして成功に導くためのポイントまで、幅広くご紹介してきました。

市民開発は、単なるツール導入ではなく、人と組織の変革”を伴うDXの本質的な取り組みだと考えています。

加えて、市民開発の普及により、これまで「ITとは無縁」と思われていた業務担当者が、次第にデジタルを武器にした“市民IT人材”へと成長していくことも重要です。

社会や経済環境は大きく変化する中で、これからの人材は、自らITを活用し、業務の課題を発見、解決策を形にできる“問題解決の担い手”となる必要があり、このような人たちの中から、次の時代を担う新たなビジネスを創出する人材が現れるのではないでしょうか?

今後の企業経営においては、こうした人材をどう育て、どう活かすかが競争力のカギとなります。

この機会に、自社や自身にとっての“最初の一歩”を踏み出してみてください。まずは小さな成功体験を現場で積み重ね、それを全社的な文化へと育てていくことが、未来の競争力をつくる道になると思います。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。