コロナ禍での在宅勤務における通勤災害の考え方

コロナ禍でテレワークが普及しました。そのなかで、テレワーク中に事故が起き、労働基準法や労災保険法の理解が不十分だったために労働者とのトラブルに発展するケースがあるようです。

前回は、在宅勤務時の労災保険法の適用や給付について説明しました。今回は、テレワーク中の通勤災害の考え方についてみていきたいと思います。

通勤災害とは?

通勤災害とは、労働者が通勤により被った怪我、病気、障害、あるいは死亡を言います。通勤災害として認められるには、「就業の場所と住居間」を「合理的な経路及び方法」で行っていることが必要です。

就業の場所と住居間の移動には3つのパターンがあります。

①住居と就業の場所との間の往復

一番スタンダードな通勤の形です。住居や就業場所については、複数ある場合でもそれぞれが住居や就業の場所と認められます。

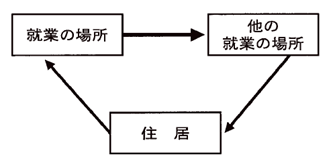

②就業の場所から他の就業の場所への移動

ダブルワーカーを想定したルールです。一つ目の仕事が終了して次の仕事を行うために2つ目の就業場所に向かう移動であっても通勤として認められることになります。

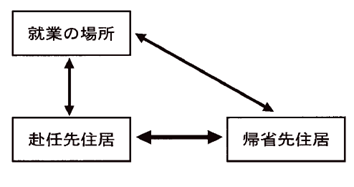

③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

転勤に伴って、転勤直前の住居(自宅)と就業の場所(赴任先)との間を日々往復することが困難となり、一定のやむを得ない事情によって次のいずれかに該当する者と別居することになった者の自宅と赴任先住居間の移動も通勤として認められます。

- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

- 配偶者がない労働者の子

- 配偶者及び子がない労働者の父母もしくは親族(要介護状態でかつ、当該労働者が介護していた父母もしくは親族に限る)

合理的な経路と方法

通勤災害における「合理的な経路」とは、通勤のために通常利用する経路であれば、複数の経路があったとしても、いずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により迂回した場合も、合理的な経路となります。

しかし、特別な事情もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。

合理的な方法については、運転免許を一度も取得したことのない人が車を運転したり、泥酔して車や自転車を運転した場合などは合理的な方法と認められません。しかし、常識の範囲内であれば合理的な方法として認められます。

逸脱と中断

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱・中断とはなりません。

通勤の途中で逸脱や中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、以下に該当する場合は例外が設けられており、元の経路に戻った後は再び通勤となります。

- 日用品の購入その他これに準ずる行為

- 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

- 選挙権の行使その他これに準ずる行為

- 病院または診療所において、診察や治療を受けることその他これに準ずる行為

テレワークと通勤災害

ここまでが、通勤災害の原則的な考え方となります。これらの考え方を踏まえて、テレワーク時に起こりうる具体例について考えていきたいと思います。

①サテライトオフィスへの通勤中にケガをした場合

始業時間に間に合うように自宅を出発してサテライトオフィス等の就業場所に向かうのは、当然通勤となります。そのため、この間にケガ等を負ってしまった場合は、通勤災害として給付の対象となります。

②午前中は在宅勤務を行い、午後は法人に出社する途中でケガをした場合

午前中は自宅やサテライトオフィスで作業を行い、午後は出社するパターン等も考えられます。このような場合の原則的な考え方は、移動途中の自由が確保されているかどうかで判断することになります。上司の指示等で急遽出社し、その間も上司から指示を受けているような場合は、業務遂行性及び業務起因性が認められるため労働時間となります。そのため、その移動中にケガ等をした場合は、通勤災害ではなく労働災害として取り扱われることがあります。

一方で、移動途中の自由が確保されている場合は、合理的な経路及び方法で出社する途中であれば、通勤災害となります。会社に出社する途中であればすべて通勤災害になるわけではないことは把握しておきましょう。

③通勤中に新型コロナウイルスに感染してしまった場合

通勤中に新型コロナウイルスに感染してしまった場合でも、要件を満たしていれば通勤災害の給付の対象となります。ただし、新型コロナウイルス感染の場合、通勤中に感染したのかどうかを判断することが極めて困難です。

そこで、厚生労働省は、業務災害や通勤災害に該当するかどうかの判断基準を公表しています。

- 業務または通勤における感染機会や感染経路が明確に特定されている

- 感染から発症までの潜伏期間や症状などに医学的な矛盾がない

- 業務以外の感染源や感染機会が認められない

これらの基準、特に通勤災害を証明することはなかなか難しいと思います。満員電車の中で、感染機会や感染経路を明確に特定することはほぼ不可能です。しかし、感染機会や感染経路を100%証明できないからといって諦めてしまう必要はありません。ほかに感染機会が思い当たらず通勤中の感染の確率が高いと考えるのであれば、通勤災害を申請して労働基準監督署の判断を待った方が良いでしょう。

申請を行う場合は、時間、経路、交通手段等の説明をしっかりとする必要がありますので、いざという時のために日々の行動を記録していった方がよいでしょう。

これまで3回に分けてテレワーク(在宅勤務)の労働基準法や労災保険法の考え方を紹介してきました。これからも働き方はさらに多様化していくものと考えられます。事業主や人事担当者は、正しい法律知識を持って対応していく必要があります。

川島経営労務管理事務所所長、(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサルタント、社会保険労務士。

早稲田大学理工学部卒業後、サービス業にて人事・管理業務に従事後、現職。人事制度、賃金制度、退職金制度をはじめとする人事・労務の総合コンサルティングを主に行い、労務リスクの低減や経営者の視点に立ったわかりやすく、論理的な手法に定評がある。

著書に「中小企業の退職金の見直し・設計・運用の実務」(セルバ出版)、「労働基準法・労働契約法の実務ハンドブック」(セルバ出版)、「労務トラブル防止法の実務」(セルバ出版)、「給与計算の事務がしっかりできる本」(かんき出版)など。