DXコラム#08 「デジタル・リテラシー教育」でDXを停滞させてはいけない

「社員のデジタル・リテラシーを向上させたい。」

そんな趣旨で、研修のご相談を頂く機会が増えています。そこで、どんな研修を期待されているのかを伺うと、「AIやクラウドとは何か、セキュリティについても話して欲しい」との言葉が返ってきます。

私は、次のような問いかけを返すようにしています。

「どのような”あるべき姿”を期待されるのでしょうか。受講者が、AIやクラウド、あるいは、セキュリティについての知識を得て、どんな行動を起こして欲しいですか?」

真っ当な答えが返ってくることは、なかなかありません。

世間では、DXが喧伝され、デジタルが分からない人間は、社会人失格であるかのような風潮です。経営者は、デジタル人材を育成すべしと、現場に発破をかけます。人事部門やDX推進を任された組織は、全社員のデジタル・リテラシーを向上させなければと、躍起になっています。

「恥ずかしながら、我が社のITについての知識レベルは低く、何も分かっていません。だから、そういう人にも分かるような、研修をお願いしたい。」

「例えば、”5分で分かるITトレンド”のような動画コンテンツを作って、ヒマなときに見てもらうようにすれば、いいのではないかと思っています。」

日本の企業は、伝統的に、悪しき平等主義をよしとする文化があります。もう、そんなことをやっているときではないはずです。スピードとイノベーションを求められるいま、「みんな一緒に手をつないで、ゆっくりと前に向かって歩いていきましょう」なんて、時代遅れも甚だしいと言わざるを得ません。

そもそも、本当に、「全社員のデジタル・リテラシーを底上げ」しなくちゃいけないのでしょうか。

例えば、「営業利益率の低迷」という課題を解決する最善の策は何でしょうか。

AIやクラウド・サービスを使って、業務の効率化を図り、原価率を低減させてはどうでしょう。あるいは、デジタル技術を駆使して、新規事業を立ち上げ、新たな収益源を作るというのもあるでしょう。

しかし、もっと手っ取り早いやり方があります。それは、赤字を垂れ流している事業から撤退することです。これが最も手っ取り早いやり方かも知れません。

こんな話もあります。ある地方自治体から、高齢者のためのサービスを充実したいとの相談を頂きました。職員は、慢性的な人手不足で、残業は日常です。これ以上、業務負担を増やすことはできません。だから、高齢者にデジタル・サービスを使ってもらい、自分たちの負担を増やさずに、サービスの向上を図りたいというわけです。

私は、次のように答えました。

「多くの高齢者は、デジタルは怖いと考えています。間違って操作して、壊してしまうと大変だという人もいるでしょう。いまさら新しいことなど覚えたくないという人もいます。使いたくないと頑なに決心している人たちに、デジタル・サービスを使わせるなど、無理な話しです。」

「ならば、彼らにデジタルサービスを使ってもらうのではなく、職員の事務処理を見直して、不要な業務、重複する業務などを徹底して減らし、簡素化してはどうでしょう。それでも残る業務は、徹底してクラウドサービスに移行して、さらに負担を軽減させることもできます。そうすれば、職員の時間的な余裕が生まれますから、それを使って、高齢者に個別に対応すれば、サービスの充実を図ることができるはずです。」

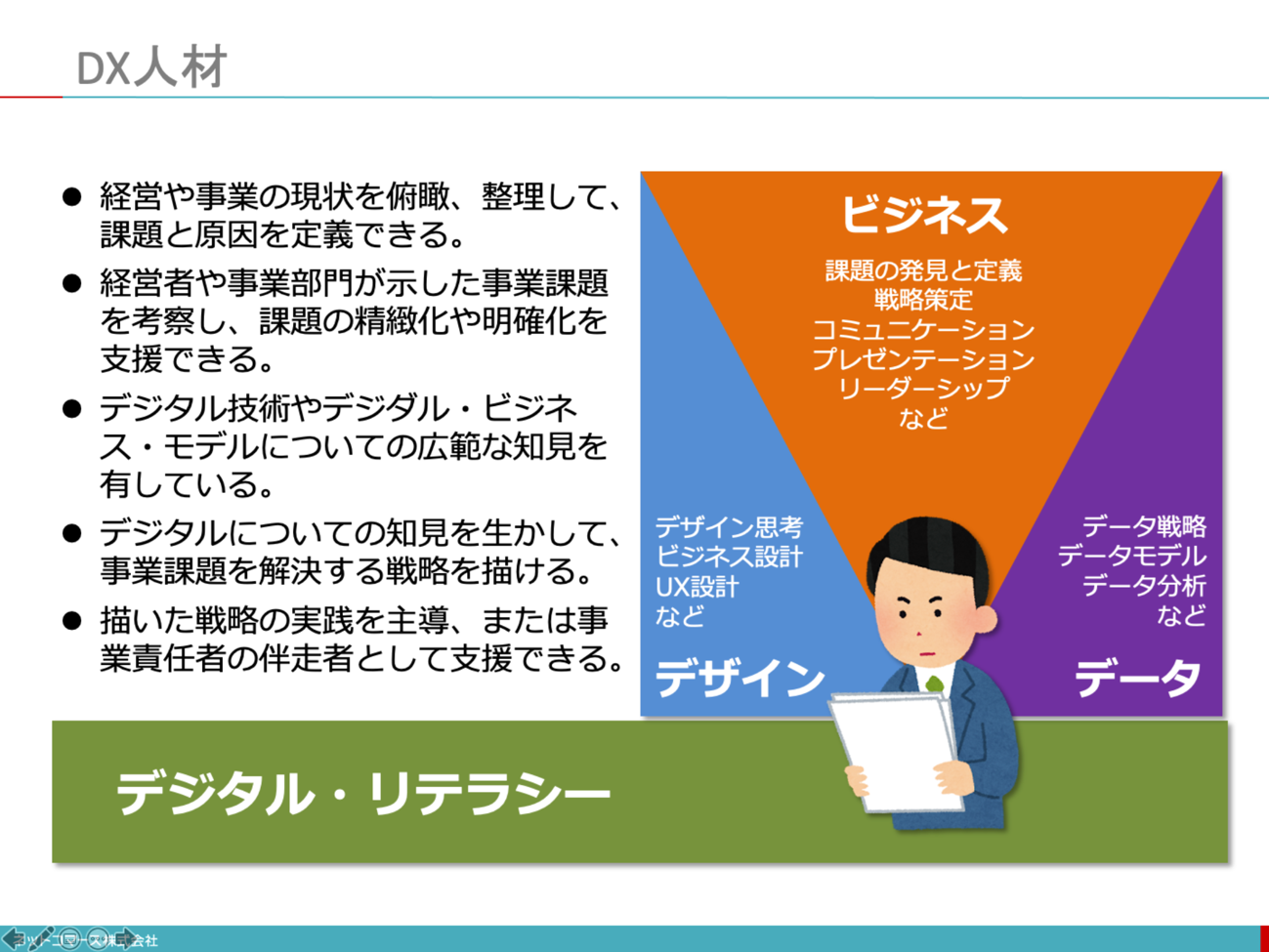

AIやクラウド、あるいは、セキュリティについて、知っているに越したことはありませんが、それより大切なことは、ビジネスの課題を見つけ出し、課題を解決するための物語、すなわち、戦略を描く能力を身につけることです。もっと大切なことは、自分たちの課題を何とかしたいという、熱い想いでしょう。

全ての人のデジタル・リテラシーを底上げするために、底辺に合わせて施策を考えるのは、不毛な行為です。そんなことをするより、自分事として問題意識を持ち、このままではマズイ、何とかしなければと思っている人たちに、必要な教育を受けさせるべきです。

自分事として課題を捉えている人であれば、それを解決するための良い手段はないだろうかと考えながら、前のめりで学ぼうとするはずです。デジタル技術で何ができるかではなく、課題解決には、どのような手段がいいのだろうかと考えます。そんな手段のひとつとして、このデジタル技術が使えそうだとなれば、それを使えばいいのです。

そういう志と意欲のある人に手を挙げてもらい、デジタルとビジネスを紐付けて、学べる機会を作るのです。そういう精鋭を社内に育て、彼らを支援し、予算をつける。そうすれば、デジタルには懐疑的だった人たちも、それを見て、心を入れ替え、奮起し、彼らに続けという人たちも、出てくるに違いありません。そんな連鎖をつくるための「デジタル・リテラシー研修」にすべきです。

底辺の底上げのためのデジタル・リテラシー教育で、DXを停滞させてはいけません。やる気のある人たちのパワーを急速充電し、スピードを加速しなければ、時代の変化に取り残されてしまうでしょう。 やりたい人を引き上げ、できる人を最大限に活かす、そんな人材育成を目指すべきだと思います。

1982年、日本IBMに入社、一部上場の電気電子関連企業を営業として担当の後、1995年、当社を設立。外資系企業の日本で事業開発、産学連携事業やベンチャーの企業をプロデュース、ITベンダーの事業戦略の策定、営業組織の改革支援、人材育成やビジネス・コーチングの他、ユーザー企業の情報システムの企画・戦略の策定などに従事。ITの最新トレンドやビジネス戦略について学ぶ「ITソリューション塾」を2009年より主宰し東京/大阪/福岡で開催、また、ITに必ずしも詳しくない経営者や事業部門のリーダーを対象とした「ビジネス・リーダーのためのデジタル戦略塾」の他、年間150回程度の講義・講演。

- 「システムインテグレーション崩壊(技術評論社・2014)」

- 「【図解】コレ1枚でわかる最新ITトレンド(技術評論社・2015)」

- 「システムインテグレーション再生の戦略(技術評論社・2016)」

- 「未来を味方にする技術(技術評論社・2017)」

- 「【図解】コレ1枚でわかる最新ITトレンド[増強改訂版](技術評論社・2017)」

- 「SI事業者/ITベンダーのためのデジタル・トランスフォーメーションの教科書(デジタル出版・2018)」 https://libra.netcommerce.co.jp/5022

- 「【図解】コレ1枚でわかる最新ITトレンド[新装改訂3版](技術評論社・2020)」

その他、雑誌寄稿や取材記事、講義・講演など

弊社紹介

https://www.netcommerce.co.jp/

ITビジネス・プレゼンテーション・ライブラリー/LiBRA

https://libra.netcommerce.co.jp/

Facebookページ

https://www.facebook.com/solution.sales