正しいERPリプレイスの進め方5つのステップと成功事例

「サポート切れ目前のERPを抱えつつ、どこから手を付ければいいか分からない。」そんな悩みを持つ情シス担当者は少なくありません。本記事では、ERPリプレイスを成功に導く「着手前の3つのチェック」と「計画〜運用定着までの5ステップ」を体系化して紹介します。さらに先進企業の実例から、標準機能活用でコストと工期を抑えるコツを学べます。読後には、無料ダウンロードできる「ERP導入チェックリスト」で自社計画を即点検可能です。基幹システムの刷新をご検討中の情報システム部門担当者の方は、レガシー刷新に向けた第一歩としてぜひご活用ください。

1.ERPリプレイスとは? 範囲と目的

ERPリプレイスとは、老朽化した基幹システムを最新のERPへ置き換えるだけにとどまらない、全社的な経営プロジェクトです。ERP刷新のプロセスでは現行業務を洗い直し、データの正確さと流れを整えたうえで、新しい業務モデルを社内に定着させるところまでを一気通貫で推進します。

2.ERP刷新を迫るリスクと“連携・拡張志向”アーキテクチャへの転換

企業が長寿命化したERPを延命し続けると、

- サポート終了によるセキュリティ脆弱性拡大とコスト高騰

- 複雑化が招くExcel回帰の非効率化

- システム乱立によるデータ断片化と意思決定遅延

3つのリスクが連鎖し、DX投資の効果を損なう恐れがあります。

こうしたリスクの連鎖を断ち切るには、ERPを「どこに置くか」ではなく「どのように設計するか」という発想への転換が欠かせません。クラウドでもオンプレ(IaaS上の仮想環境を含む)でも、標準機能を核に既存システムやSaaSと柔軟にAPI 連携できる「連携・拡張志向アーキテクチャ」へ移行すれば、将来の拡張やアップデートを最小限の手間で取り込めます。ERPリプレイスは、専用機能を一体化した従来の“集中型システム”から、柔軟で拡張しやすい“利用前提の基盤”へ体質を切り替える第一歩となるのです。

3.ERPリプレイス前に押さえる3つのポイント

ERPリプレイスを成功させるには、実行フェーズに入る前にプロジェクトの方向性を共有しておくことが不可欠です。ここで、リプレイス着手時に必ず確認すべき3つの要素を解説します。いずれも後工程の手戻りやコスト膨張を防ぐ基盤となるため、計画書作成時の指針としてご活用ください。

1.ビジネス目標とKPIを明確にする

ERPリプレイスの第一歩は、刷新自体を目的に据えるのではなく、経営課題をどの数値で解決するかを定義することです。たとえば「月次決算を二営業日短縮する」や「在庫回転率を十%高める」といったKPIを設定すると、プロジェクトの方向がぶれません。経営層と現場が合意した数値目標を先に共有しておくことで、要件定義の途中で優先度が揺らぐ事態を防げます。

2.標準機能を軸に選定し、カスタマイズを最小化する

ERPリプレイスが失敗に終わる原因の多くは、従来の運用を維持しようと追加開発を重ねた結果、開発費・保守費が当初想定を大幅に上回ってしまう点にあります。近年のERPは、標準機能だけで業務の大部分をカバーできるケースが増えているため、業務をシステムに合わせる「Fit to Standard」の発想が欠かせません。カスタマイズを最小限に抑えれば、導入コストだけでなく、将来のアップグレード費用やサポート終了時のリスクも同時に低減できます。

3.データ移行と定着支援を計画段階で組み込む

ERPリプレイスに伴うデータ移行は、プロジェクト終盤で慌てやすい領域です。旧システムから抽出したマスタや取引データを新ERPに適切に取り込むには、重複や表記ゆれを整理するクレンジングと、移行ツールを用いた試行が必要です。並行稼働テストで不整合を洗い出すことで、切替日のトラブルを防ぎやすくなります。

本番稼働後は操作マニュアルとFAQを整備し、初期3か月は専任窓口を設けると現場の混乱を抑えることにつながります。データ移行と運用定着を最初から計画に織り込むことで、移行フェーズの工数増大とユーザー離反のリスクを低減できます。

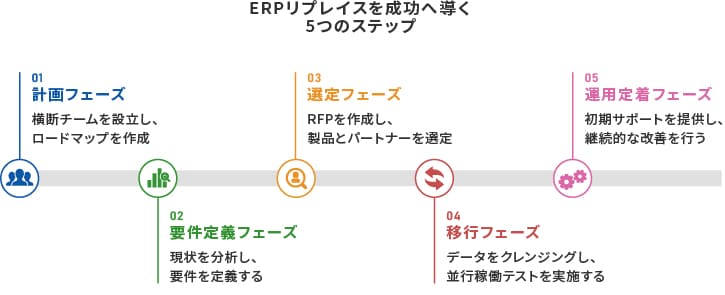

4.ERPリプレイスを成功へ導く5つのステップ

ERPのリプレイスを計画どおり進めるには、作業を「①計画」→ 「②要件定義」→ 「③選定」→ 「④移行」→「 ⑤運用定着」の5段階に分け、各段階で押さえるべきポイントを整理しておくことが重要です。以下では各ステップの流れと、つまずきやすい要点をまとめました。

Step1)計画フェーズ:横断プロジェクト体制とロードマップを描く

最初に経営層を含む横断チームを立ち上げ、役割と意思決定フローを文書化します。同時に要件定義、選定、移行など主要工程をマイルストーン化したロードマップを作成し、進捗確認の基準点を明確にしましょう。リードタイムの長いデータ移行や教育計画を早めに並行させておくことで、後工程での手戻りを大幅に防げる可能性が高まります。

Step2)要件定義フェーズ:現状の可視化とTo-Be業務の設計

次に現行業務(As-Is)をプロセスマップで可視化し、重複作業や属人化を洗い出します。 そのうえでDXを見据えた将来業務(To-Be)を描き、機能要件を「A・B・C」の優先度に分類すると、標準機能で対応できる範囲が明確になります。

要件が具体化すればカスタマイズの肥大化を抑えたまま、選定フェーズへスムーズに移行しやすくなります。 また、データドリブン経営を見据え、ERPの共通マスタに正確なデータを集約する方針をあらかじめ定めておくと効果的です。

Step3)選定フェーズ:RFPとFIT率で製品とパートナーを絞る

続いてRFPを作成するフェーズでは、機能・非機能要件や保守体制を定量的に記載し、回答をスコアリングします。 たとえば、標準機能FIT率を80%程度と高い数値に設定することで、追加開発を抑えられる可能性が高まります。

業務の複雑度やカスタマイズ方針によって、FIT率の最適値は変動する点に留意してください。あわせて導入実績や保守体制を確認し、稼働後も継続して支援できるパートナーを選定しましょう。

Step4)移行フェーズ:データクレンジングと並行稼働テスト

移行フェーズでは、旧システムから抽出したマスタと取引データをクレンジングし、コード体系や桁数を統一したうえで「ETLツール※」を試行投入します。並行稼働テストで不整合を洗い出し、段階移行と一括移行のメリット・リスクを比較検討しましょう。移行計画と業務影響を事前に擦り合わせておけば、切替当日のトラブルを最小限に抑えられます。

※ETL(Extract・Transform・Load)ツール:データを抽出・変換し、新システムへロードする一連の処理を自動化するツール。

Step5)運用定着フェーズ:初期サポートと継続改善サイクル

運用定着フェーズでは、稼働後の最初の3ヶ月を「ハイパーケア期間」と位置付け、専任サポート窓口で問い合わせに即時対応できる体制を整備します。オンラインマニュアルとFAQを同一ポータルに集約すれば自己解決率が向上し、問い合わせ件数の削減につながります。さらにKPIダッシュボードで効果を可視化し、四半期ごとにレビューを行うことで、システムと業務の継続的な改善サイクルを回し続けられます。

5.事例から学ぶリプレイス成功のポイント

実際に基幹システムを切り替えた企業の経験は、プロジェクト計画を具体化するうえで大きなヒントになります。ここで、標準機能中心のアプローチでERPリプレイスを実現した2社の取り組みを紹介します。

豊通シスコム:老朽システムを統合し、月次決算を短縮

豊田通商グループのIT企業「豊通シスコム」は、会計システム「BEST」と販売システム「P-CAN」を10年以上並行運用していました。その結果、バッチ連携による遅延、UIのばらつき、法改正対応コストの増大といった課題が顕在化。さらに標準原価管理方式への切り替え要請と保守組織の分社化が重なったことで、基幹システムの刷新を決断しました。選定したERPは、純国産ERP「GRANDIT」です。アドオンを最小限に抑える “ミニマムマスト” 方針の下、全社員を対象に一斉切り替えを実施しています。

2021年4月の稼働後、月次決算は約1日短縮され、データ処理がリアルタイム化。統一されたUIにより操作性も向上し、与信限度額の強化や下請法対応などの追加要件も最小限の開発で実現しました。業務効率の改善は、社員の働きやすさ向上にもつながっています。プロジェクトは、リモート環境下でも「プロジェクト憲章」で目標を共有し、導入パートナーであるベニックソリューションの支援を受けて予定どおりカットオーバーを達成。販売・原価・会計データをGRANDITに一元化した同社は、BIを活用したデータドリブン経営を加速させています。

コンソーシアム型基幹系システムが豊通シスコムにもたらした経営革新とは

https://www.grandit.jp/showcase/detail/tsyscom.html

丸紅:個別最適モデルで実現する“商社に強い”ERP刷新

大手総合商社の「丸紅」は、海外製ERPに累積した5,000本超のアドオンが保守負荷とコストを押し上げていたうえ、2027年に予定される旧バージョン(ECC6.0)のサポート終了を前に基幹刷新を決断しました。移行モデルを3案比較した結果、海外拠点はクラウド型「SAP S/4HANA」、国内の営業・事業会社は国産ERP「GRANDIT」を組み合わせる “個別最適モデル”を採用。GRANDITを選んだ理由は、商社特有の管理会計や独自金利処理を標準機能でカバーできる点にあります。

鍵となったのは「アドオンを極力減らし、標準機能で業務を賄う」という発想です。アドオン削減により保守・アップグレード負荷が下がり、社内試算では総コストを約3割圧縮できる見通しです。導入パートナーの双日テックイノベーションと協業することで、要件定義から保守までの対応速度も向上。今後は国内21事業会社へGRANDITを順次展開し、最終段階で本社会計をS/4HANAに統合する段階的アプローチにより、リスクと投資を分散しながらデジタル基盤を強化していきます。

丸紅が選択した“商社に強い”国産ERP、検討の経緯と期待する効果とは?

https://www.grandit.jp/showcase/detail/marubeni.html

6.計画と検証がリプレイス成功のカギ

本記事では、ERPリプレイスに取り組む前に確認したい3つのポイントと、計画から運用定着まで5段階で進める実行プロセス、さらに実践企業の事例を紹介してきました。ERPリプレイスの柱となる考え方は、①標準機能を前提に業務を整理して、②数値KPIを掲げながら段階的に移行することです。この手順を守れば、追加開発や手戻りのリスクを抑えつつ、DX を妨げる “レガシー依存の悪循環”から脱却できるでしょう。逆に、目的が曖昧なまま進めると要件がぶれ、コスト超過や工期の延伸を招きやすくなります。

実際にERPリプレイスの計画書を作成する段階では、「プロジェクトをどう立ち上げるか」や「ベンダーや製品を選ぶ基準をどう定めるか」など、検討項目が数多く発生します。そこでインフォコムでは、ERP導入に伴う課題や失敗を防ぐ要点を整理し、計画・準備から運用まで各フェーズで確認すべき事項をまとめた「ERP導入成功チェックリスト」を用意しました。

下記フォームに必要事項をご入力いただくと、すぐにPDFがダウンロードできます。記事で得た示唆やチェックリストの内容を具体的なTo-Doに落とし込み、自社プロジェクトの抜け漏れ確認にぜひご活用ください。