丸紅株式会社様

丸紅が選択した“商社に強い”国産ERP、検討の経緯と期待する効果とは?

膨大なアドオンシステムがS/4HANAへの移行を阻む

商社は、比較的早い時期からコンピュータ化に着手し、社内業務や取引先との連携を効率化してきた業態の1つとして知られる。まずはメインフレームのシステムをベースに、企業間EDIなどの先進的な仕組みを構築し、業容拡大の原動力としてきた。

1990年代半ばにはERPの検討を始め、2000年ごろから導入を本格化。顧客情報、会計情報など、ビジネスの核を担う情報をグループ各社で共有することで、事業展開の一層の加速を図ってきた。

しかし近年は、それらの仕組みがある問題に直面している。それが、利用を継続する中で発生したシステムの複雑化と、それに伴う運用負荷、更改コストの高まりである。

例えば大手商社では、基幹系システムに外資系ERPを採用しているケースが多くある。一方、商社の業務には日本独自の商習慣が多いため、標準機能とのギャップをアドオンやモディフィケーションでカバーするのが一般的だった。長年の運用を経てこれらのアドオンシステムが増加・肥大化し、運用負荷が増大。また定期的に必要となるバージョンアップ(テクニカルコンバージョン)にも、膨大なコストと時間がかかるようになっているのだ。

数年後にはこのERPのサポートが終了し、使い続けるには同製品の新バージョンへ移行しなければならない。しかしこの移行は、従来のテクニカルコンバージョンに比べてはるかに高負荷な作業になる。このタイミングで基幹系システムのあるべき姿を見直し、運用負荷やバージョンアップコストを抑制したいと考える企業は多い。

このような企業にとって参考になるのが大手商社、丸紅の取り組みである。同社は、長年利用してきた「SAP ERP」の刷新に当たり、独自のアプローチを採用。「SAP S/4HANA」(以下、S/4HANA)と国産ERPの「GRANDIT」を複合的に活用する「個別最適モデル」によって、新たなビジネス基盤を構築しようとしている。今回は、その詳細を紹介しよう。

移行モデルと採用するパッケージ製品を同時に検討

「当社は1999年から、SAP ERPを20年以上運用してきました。その間に、アドオンプログラムは実に5000本以上まで膨らんでいました」。そう語るのは、丸紅で基幹系システムの移行プロジェクトを担当する寺井 寛氏だ。過去にはSAP ERPからSAP ERP Central Component(ECC)6.0へのバージョンアップも経験しているが、そこでも大量のアドオンが障壁となり、約3年の期間と膨大なコストがかかったと振り返る。

丸紅株式会社

情報企画部 部長代理

新基幹システム推進課長

寺井 寛氏

また、このようなシステムの複雑化は、保守・運用効率、ビジネス規模や外部環境の変化に対する柔軟性、最新技術への追従性を低下させる要因にもなっていた。「そのため2027年のSAP ECC 6.0のサポート終了のタイミングで、基幹系システムを根本から見直すべきだと考えていたのです」と寺井氏は語る。

検討に着手したのは2018年秋だ。まずS/4HANAをはじめとする複数のERPパッケージをリストアップし、商社業務とのフィット&ギャップ分析を進めた。その後、次世代ERPの全体像として、大きく3つの実現モデルを立案。それぞれに具体的なパッケージ製品を当てはめ、想定されるメリットやコストを洗い出して比較検討を行った。

「先に移行モデルを決定し、その後にパッケージを選ぶのが一般的な流れだと思います。ただ、多額の投資が必要になるERP移行プロジェクトでは、実現可能性をどれだけ具体的に経営層にイメージしてもらえるかが焦点になります。そこで当社は、採用予定のパッケージまでを明確化し、コスト試算も示した上でどのモデルにすべきかを社内に諮りました」(寺井氏)

既存の課題を解決し、コストも抑制できる「第3の方法」

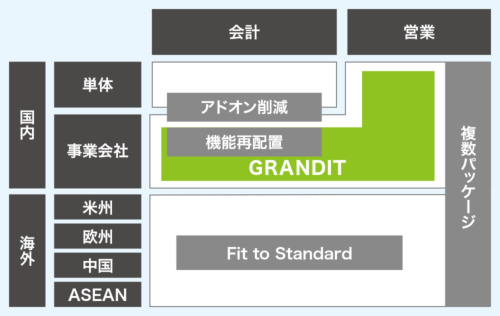

丸紅が検討した実現モデルは、「①S/4HANAへのテクニカルコンバージョン」「②すべてをS/4HANAで再構築」「③複数のパッケージを適材適所で採用」の3つ。最終的に選択したのが③で、同社はこれを「個別最適モデル」と呼んでいる。

①は元々スコープ外だったが、検討に当たって再検証した。失敗のリスクは抑えられるが、現行システムが抱えるアドオンの課題は解決を先延ばしするだけで、使い勝手や利便性の改善が見込みにくい。②は全領域で同時開発となるためハイリスクで、初期投資額が膨らむ。また3~5年ごとのバージョンアップコストも考慮して不採用としたという。

③は業務内容や事業部門ごとに適したパッケージを当てはめるため、業務課題を解決しやすい。また開発を個別に進めることでリスクとコストが分散できるのも好都合だった。実際、事前の試算では②に比べてトータルコストを3割削減できるという結果が出たという。

「中でも、国内の営業本部と事業会社向けに採用したのが国産ERPのGRANDITです。商社業務への適合性が高く、特に営業システムで大幅にアドオン開発を削減できます。例えば商社特有の業務として、事業セクションごとの管理会計や、社内で独自の金利を設定した使用資金の処理がありますが、GRANDITならこのような業務もアドオンなしで実現できます。これは大きなメリットだと感じました」と寺井氏は強調する(図1)。

かつコストも「②すべてをS/4HANAで再構築」との比較で約3割削減できると試算した。

この点は、商社業務に強みを持つGRANDITの特性が奏功している

商社業務への適合性と知見豊富なパートナーの存在も評価

加えて、もう1つ重要な評価ポイントとなったのが、GRANDITがコンソーシアム型で開発されており、ERPと商社業務の双方を熟知したパートナーが存在することだ。

「今回は双日テックイノベーション株式会社をパートナーに導入・開発を進めていますが、技術はもちろん、商社固有の業務用語にも精通されており非常にコミュニケーションがスムーズです。またGRANDITは導入・開発パートナーも内部コードを共有しているため、実装時に問題が見つかった場合の対応も迅速です。これはほかのパッケージ製品にないメリットだと感じています」(寺井氏)

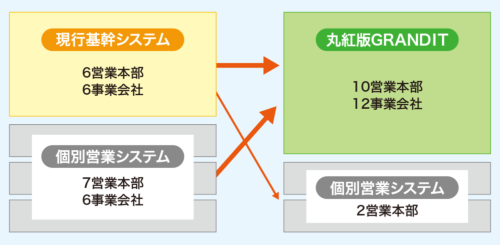

2020年秋に始まった丸紅の次世代基幹系システム構築プロジェクトは、現在も着々と進められている。まず国内拠点からスタートし、その後グローバルの拠点や大規模リプレースが必要な領域へと進めていく計画だ。2022年1月時点では、国内営業本部および国内事業会社の営業システム、国内事業会社の会計システムのGRANDIT移行に取り組んでいる。

なお実は、以前はSAP ECC 6.0のほか、個別構築の基幹系システムを利用してきた国内の拠点/組織も全体の半分ほどあったという。今後は、その大部分がGRANDITに統合される形になる(図2)。これにより、システム集約による運用負荷およびコスト削減のメリットが期待できると同社は考えている。

これまでSAP ECC 6.0以外のシステムを個別に構築し

利用してきた7営業本部・6事業会社もGRANDITに統合する。

このほか「国内事業会社×会計システム」領域では計21の事業会社がGRANDITを導入予定だ

並行して、海外法人向けに「SAP S/4HANA Cloud」の導入も始めている。これらの展開の目処がたった段階で、本社単体会計向けのS/4HANA導入に着手する計画だ。導入負担が大きいS/4HANAを後回しにすることで、それまでに十分なノウハウや知見を蓄積し、移行リスクの最小化を図る狙いである。

独自の個別最適モデルに基づき、新たな基幹系業務基盤を構築しつつある丸紅。GRANDITを核に据えることで商社固有の商習慣がもたらすギャップを解消し、長期的なシステム運用コストの削減にもつなげている。今後、ERPとどう向き合うかは、あらゆる商社にとって喫緊の課題といえる。丸紅が選んだアプローチは大いに参考になるだろう。

企業情報

| 企業名 | 丸紅株式会社様 |

|---|---|

| 事業内容 | 丸紅及び連結子会社は、国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報・不動産、フォレストプロダクツ、食料、アグリ事業、化学品、エネルギー、金属、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース事業、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しています。 |

| 資本金 | 262,947百万円 |

| 従業員数 | 4,389名(丸紅グループの従業員数 45,470名) |

Webベースの完全統合型ERPパッケージ「GRANDIT」

2004年の提供開始以来、製造、サービス、商社/卸業界を中心に国内1200社以上(2022年1月現在)の導入実績を持つ純国産の統合型ERPパッケージ。最大の特長は、国内のユーザー系SI企業を中核メンバーとしたコンソーシアムで共同開発を行っている点にある。参画する複数企業のノウハウを結集することで、常に先進的かつ偏りのない、日本企業にとって真に使いやすい基幹系業務基盤を提供する。また、2021年10月より中小企業向けクラウドERP「GRANDIT miraimil(グランディット ミライミル)」の提供を開始した。

※記載されている会社名・製品名・ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。

※本事例に記載の情報は初掲載時のものであり、閲覧される時点では変更されている可能性があることをご了承ください。

※日経BPの許可により「日経クロステックActive」2022年3月18日~6月10日まで掲載の記事体広告から抽出し再構成したものです。禁無断転載 ©日経BP