ERPのワークフロー機能とは?できること・活用事例

ERPのワークフローで「どこまで完結でき、何を他ツールに任せるべきか」。申請の滞留、分岐の複雑化、証憑の散在といった現場の悩みに実務目線で答えます。本記事では、ERPワークフローの“できること・任せどころ”、電子稟議・グループウェアとの違い、活用事例や運用のコツを簡潔に整理しました。読後は、“どの承認をERPで回すか”を判断できます。

1.ERPのワークフロー機能とは

ERPのワークフローは、申請→承認・決裁→台帳反映までを同じ基盤で一貫管理し、プロセスと結果を監査可能な証跡として残す仕組みで、多くのERPに標準搭載されています。単なる紙・メール稟議の置き換えではなく、承認と同時に仕訳・発注などの取引データを自動で正しく更新し、その前後の変更履歴も改ざんしにくい形で一元保管できます。対象は経費・支払・購買・在庫だけでなく、取引先や振込口座、勘定体系などの重要マスタの変更、権限付与といった“台帳に直接影響する手続き”全般です。

2.ワークフローと電子稟議/グループウェア/BPM・RPAの違い

ワークフローと、電子稟議/グループウェア/BPM・RPAは目的と守備範囲が異なるため、以下ではその役割の違いを簡潔に整理します。

ワークフローと電子稟議/グループウェア/BPM・RPAの違い

| ツール | 目的・役割 | 守備範囲 (台帳反映責任) |

注意点 |

|---|---|---|---|

| ERPワークフロー | 申請→承認→台帳反映を一貫管理 | 最終承認で自動反映/証跡を一元管理 | 分岐は最小限/金額基準・職務分離を設計 |

| 電子稟議 | 決裁文書の回覧と承認記録 | 台帳反映は別設計(連携が前提) | 二重入力や証跡分散に注意 |

| グループウェア | 連絡・共有・簡易申請(柔軟な経路) | 反映・突合・監査ログは弱い | API連携とログ集約を設計 |

| BPM・RPA | BPM=設計・可視化/ RPA=定型自動化 |

決裁・台帳反映の責任は持たない | 設計止まりや仕様変更に脆弱→WF併用 |

<ワークフローと電子稟議の違い>

電子稟議は、「回覧して承認を記録する」ことが中心です。承認後に行う仕訳や発注などの台帳更新は別作業になりやすく、二重入力や記入ミス、証跡が散らばるリスクが残ります。一方のワークフローは、承認にあわせて台帳更新(仕訳・発注・支払・マスタ変更)まで自動でつなぎます。誰が・いつ・何を承認し、何が反映されたかを同じ仕組みでまとめて管理できます。

<ワークフローとグループウェアの違い>

グループウェアは、社内連絡や情報共有、簡単な申請フォームづくりが得意で、承認ルートも柔軟に組めます。ただしグループウェア単体では、台帳更新の正確さの担保や突合(つきあわせ)、完全な監査ログの確保が難しく、API連携やログの集約設計が別途必要です。ワークフローは、金額基準・職務分離・例外ルートといった業務ルールに沿って可否を判断し、その結果の台帳反映までを一体で管理します。

<ワークフローとBPM/RPAの違い>

BPMは業務全体の設計・見直しの枠組み、RPAは画面操作や入力など定型作業の自動化ツールです。どちらも「承認して台帳へ反映する責任」を直接は持ちません。ワークフローが決裁の交通整理と記録(証跡)を担い、BPMとRPAが“設計”と“自動化”でそれを支える関係です。

失敗しないERPの選び方とは?重視すべき5つのポイント

近年では大企業だけでなく多くの企業においてもERPを導入するケースが増加しています。ERPの種類と選び方を学んでみませんか?

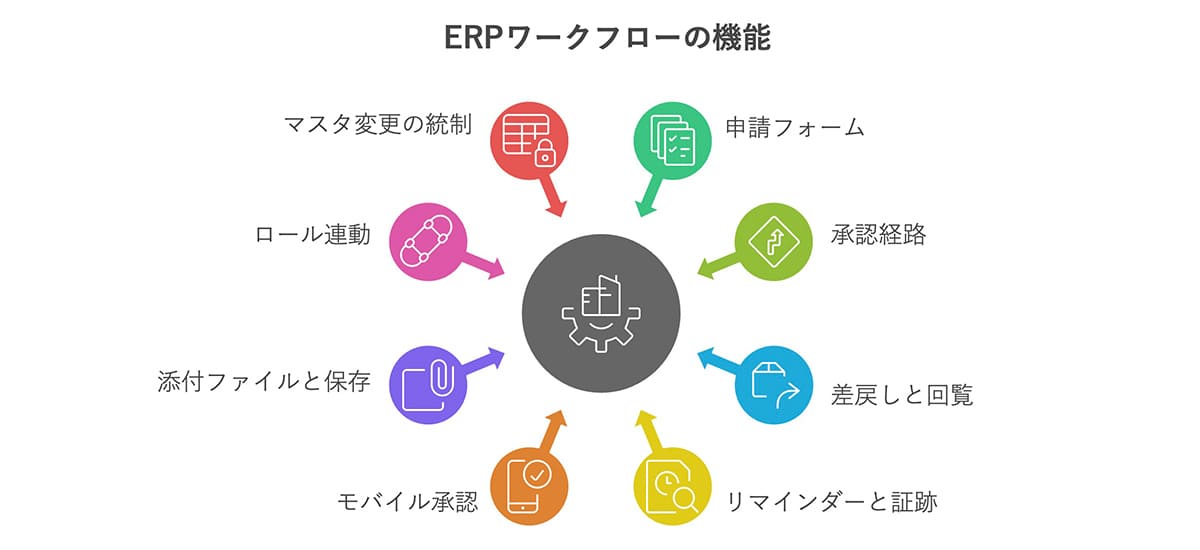

3.ERPワークフローの機能一覧

ERPにワークフローが必要な理由は、承認が最終的に仕訳・発注・支払・マスタ更新など「台帳の事実」に直結するからです。外部ツールだけで承認すると二重入力や反映遅延、ログ分散・不正見逃しのリスクが増します。ERP内蔵のワークフローなら最終承認で自動反映し、承認内容/反映内容/履歴を一元管理して、可視化・統制・制度対応まで担保できます。以下では、会計・購買・マスタ運用に共通して効く、主要機能を紹介します。

申請フォームと承認経路

申請フォームと承認経路は、申請の質を揃え、最短で正しい承認者へ回す要の機能です。必須項目・入力チェックで抜け漏れを防ぎ、承認は直列/並列/合議に加え、金額・条件で自動分岐します。設計が甘いと滞留・差戻しや誤計上、不正の温床になりやすいため精度が肝心です。

たとえば購買では、金額のしきい値で承認段数を自動切替(例:50万円超なら部長+購買)し、高額な随意・架空発注を抑えます。経費は勘定科目と税区分を自動提案して、誤分類やインボイス不備を減らします。権限申請はロールに基づく多重承認で、過剰権限を防止します。承認分岐は最小限に絞り、例外は専用経路に分けると、統制漏れを避けつつリードタイムも短縮できます。

差戻し・回覧・リマインド・証跡

差戻し・回覧・リマインド・証跡は、手戻り最小化・滞留防止・監査対応を支える基盤機能です。差戻しは「理由テンプレート+再申期限」で修正点を明確化し、再提出を短縮。回覧で関係部署・合議を共有し、期日前リマインドと期限超過時のエスカレーション/滞留アラートでボトルネックを早期解消します。

証跡は「誰が・いつ・何を・どう変更したか」を申請/承認/差戻し/添付の改版履歴まで自動記録し、検索・追跡・監査に耐える状態を担保します。通知過多を避けるため、通知条件は重大なルール違反や承認期限超過、締め直前などに絞るのが実務的です。

モバイル承認と添付・保存

外出中でも意思決定を止めないため、スマホから承認・差戻し・コメントができる設計にします。領収書や見積書は画像やPDFで申請に添付し、申請・仕訳・支払の各レコードと確実にひも付けて保存します。さらに「取引日・金額・取引先」などの検索キーを自動付与し、修正や削除の履歴も残せば、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応、監査時の追跡が楽になります。

通知は重大なルール違反や承認期限超過、締め直前などに絞って配信し過ぎを防ぎつつ、モバイル承認でリードタイム短縮と証憑の適正保全を両立させましょう。

ロール連動とマスタ変更の統制

ロール連動とマスタ変更の統制は、承認者を常に正しく保ち、重要マスタの誤登録や不正改ざんを防ぐための中核機能です。承認権限は人事・組織マスタと連動して自動更新され、異動や組織改編後も適切な承認ルートを維持できます。取引先・支払口座・与信限度・勘定体系などの変更は、申請→多重承認→自動反映に限定し、変更差分と根拠資料を必ず記録します。

典型的な不正リスク(支払口座の事前書き換えによる不正送金、与信限度の恣意的引き上げによる架空取引など)を、ワークフローの段階で封じ込められます。職務分離と監査ログが揃うため、J-SOXの統制強化や監査対応の効率化にも直結します。

4.ERPワークフローの活用事例

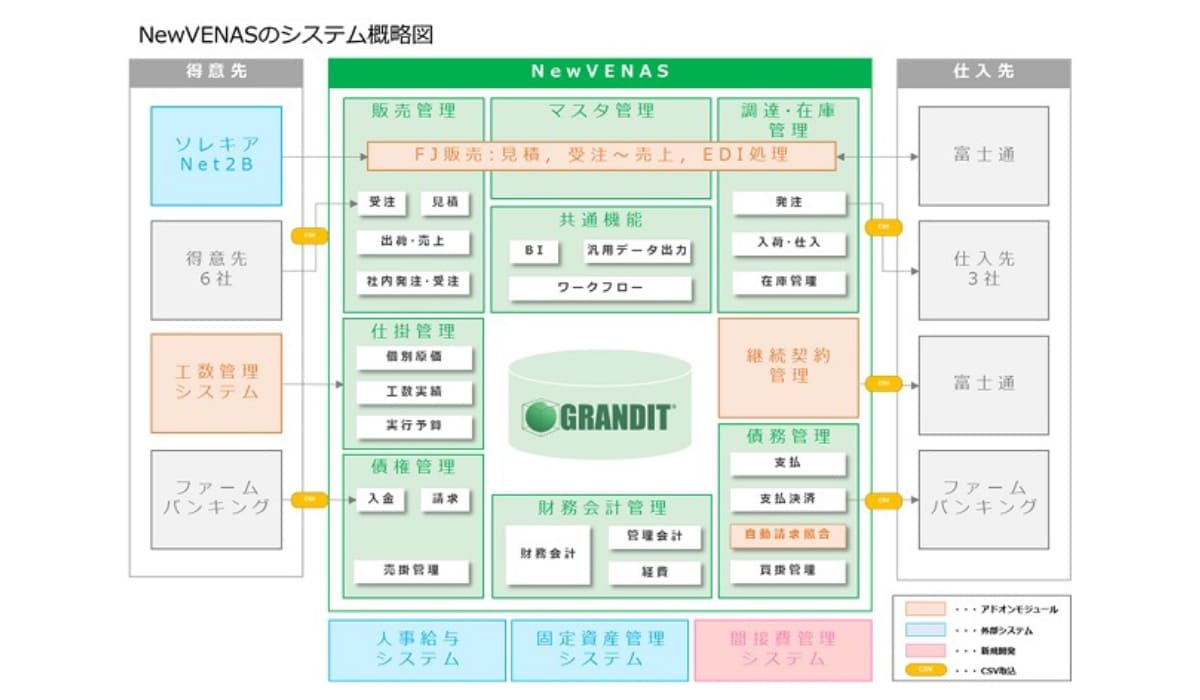

ソレキア株式会社様:統合DBとワークフローで標準化・統制を強化

ICTサービスインテグレータのソレキア様では、販売・会計などが分断され二重入力や手作業連携が多く、消込・照合で残業が常態化していました。GRANDITで販売/調達在庫/債権債務/会計を統合し、承認ワークフローで正しい手順と証跡を一元化。入力は即時に実績連携され、入金消込・請求照合の負荷を大幅に削減しました。統合DBにより経営情報をリアルタイムに可視化できるようになり、分析精度も向上。フルWeb化で、拠点セットアップと保守運用の手間も軽減しました。

事務作業の雑務からスタッフを解放する『業務改革』の一環としてGRANDITを導入しました

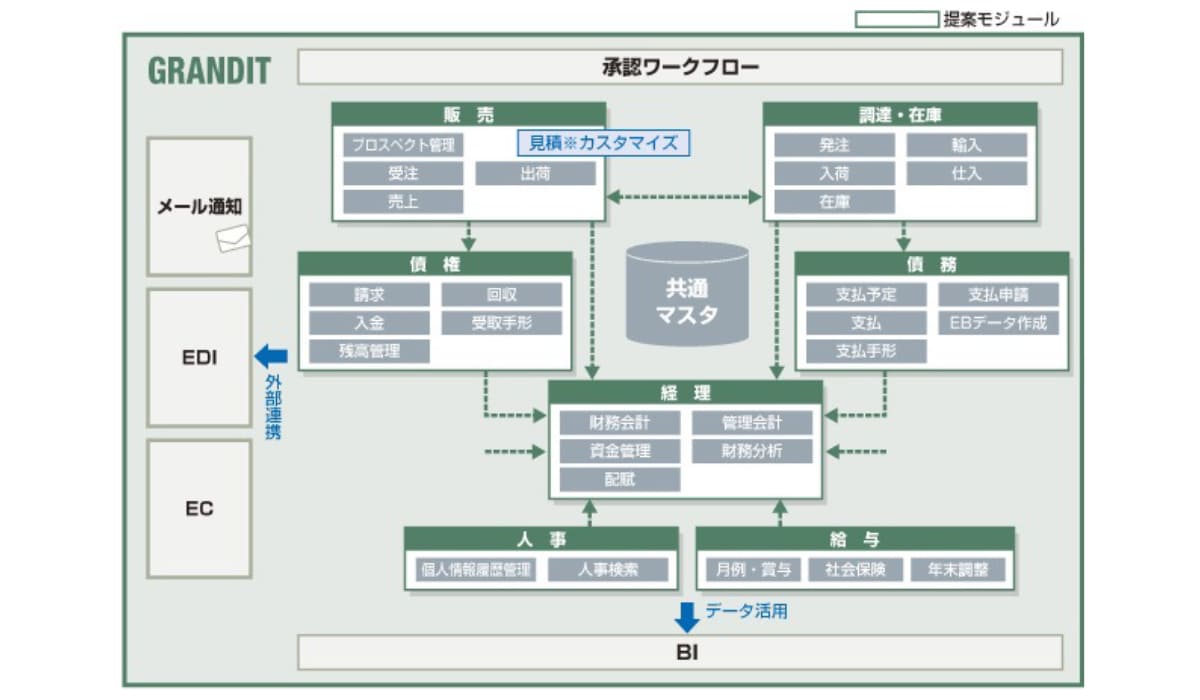

小売業A社様:見積〜発注の一体化とワークフローで効率化

小売業A社様では、見積・発注・販売・会計が部門ごとに分断され、二重入力や配送費漏れによる違算、照合作業の負荷が課題でした。GRANDITで案件〜見積〜発注〜販売〜会計を一元化し、統合ワークフローで起票・回覧・承認・履歴をWeb上で可視化。見積基礎データの取り込みで入力ミスを抑え、承認と同時に台帳へ正確反映できる運用に改めました。その結果、見積作成工数は約3割削減、部門損益の可視化と配賦で管理水準も向上し、Web方式により保守負荷の軽減も実現しました。

GRANDITで実現!業務プロセスの可視化と効率化。~見積依頼から発注までを管理するWEBシステム構築導入事例~

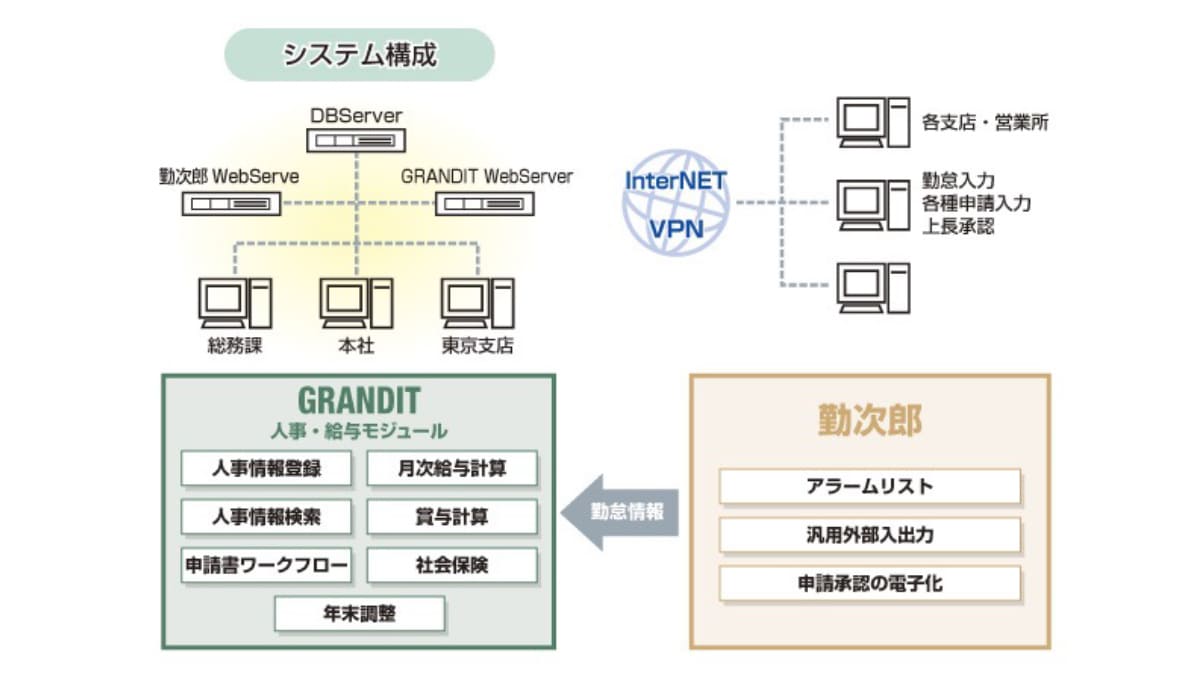

電気・ガス・水道業C社様:勤怠・人事申請をWebワークフローで短期改善

電気・ガス・水道業を手掛けるC社様では、手書き勤務票のスキャン→OCR→CSV→集計→給与取込まで7〜8工程と、人事申請の滞留が課題でした。GRANDITと就業管理を連携し、勤怠は「Web入力→電子承認→データ取込」の3工程に集約。手計算・目視チェック・OCR依存を排し、住所・通勤経路・家族変更などの人事申請もリードタイムを本社で約1日、支店で約2日短縮しました。導入は人事を4ヶ月、給与を翌月に本稼働する約5か月の短期化を実現し、データ移行や計算パラメータ設定をSE側で実施してユーザー負担を最小化しました。

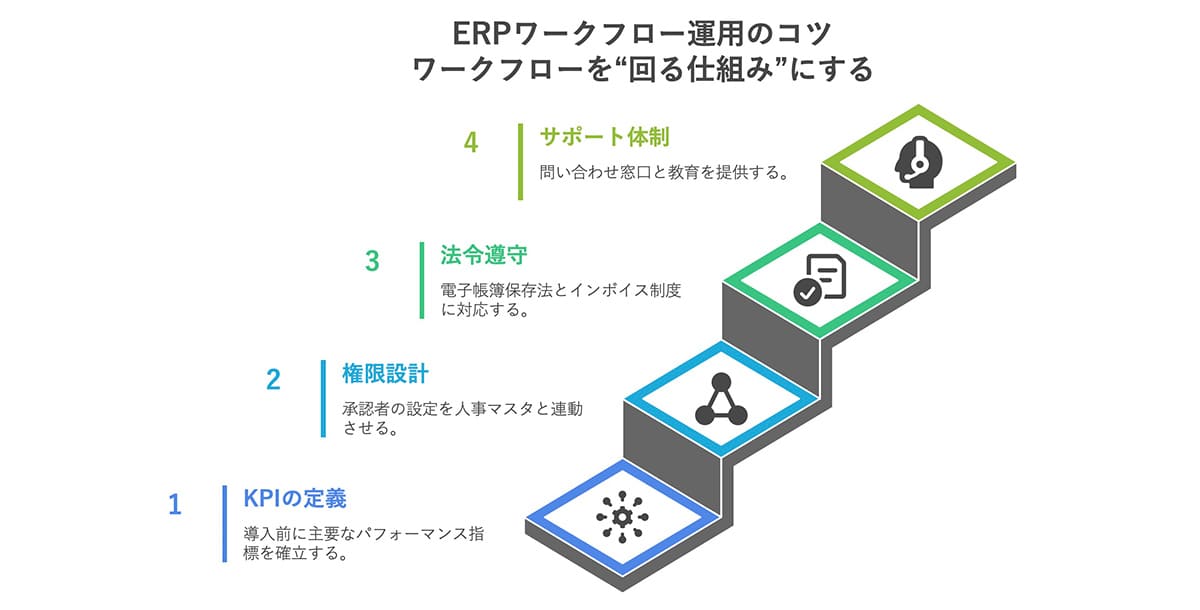

5.ERPワークフロー運用のコツ:ワークフローを“回る仕組み”にする

ERPのワークフロー導入後も成果を出し続けるには、測る→直す→定着のサイクルを回し、電帳法・インボイス・J-SOXなどの制度要件を社内ルールに落とし込むことが不可欠です。ここでは、今すぐ実務で使える勘所を示します。

1.KPIを先に定義する

効果検証は、導入前に合意したKPIで行います(例:承認リードタイム、差戻し率、一次通過率、証憑不備件数、モバイル承認比率)。算出方法はチームで統一し、定期的に推移を確認しましょう。可視化はまず、どこで・どれだけ滞留しているかが一目でわかる最小限の粒度に絞るのがもっとも効率的です。レビューは月次や締め後など、無理のないサイクルで継続します。

2.権限設計と職務分離・ログ管理

承認者の設定は人事・組織マスタと連動させ、人事異動や組織変更が登録された時点で承認者情報も自動更新され、常に正しい承認経路が維持されるようにします。起票・承認・実行の役割は明確に分離。例外承認や緊急対応は理由と適用期間を必ず記録して、後工程の確認をスムーズにします。

ログは「誰が・いつ・何をしたか」が追える粒度で一元保存し、定期的にサンプル監査を実施します。高額申請やマスタ変更などリスクが高い案件には、上位承認やエスカレーションの基準をあらかじめ定義しておくと安心です。

3.電子帳簿保存法・インボイスへの対応

電子帳簿保存法やインボイス制度への対応は、システム機能と社内ルールの併用が前提です。証憑には検索しやすい情報を付与し、修正・削除の履歴が残る形で保管します。事務処理規程には提出期限、差戻し時の対応、紛失時の代替手続を明記し、定期的に周知します。請求書の必須項目や課税区分の確認はERPのフロー上で行い、仕訳・支払・証憑のひも付けまで画面上で一貫して確認できる設計にしておくと、監査対応が整理しやすくなります。

4.ERPワークフローの運用定着:問い合わせ窓口・教育・立ち上げサポート

運用初期は迷いが出るものと捉え、問い合わせ窓口と簡易FAQを用意します。差戻し理由はテンプレートで統一し、よくあるつまずきは定期的に見直して潰します。承認者への未承認通知は承認期限などを目安として設定し、繁忙期は代理承認など実務に合う運用へ柔軟に切り替えます。

制度改正や規程更新は通知+短時間の研修で素早く周知し、立ち上げ直後はサポート体制を厚めにして早期安定化を図ります。以後はKPIとルールを定期レビューし、無理のない範囲で更新していきましょう。

6.ERPのワークフローは小さく始め、測りながら定着させる

ERPのワークフローの要点は3つです。①標準機能を前提に「承認」と「台帳反映」を近接させる、②測定指標(リードタイム/差戻し率など)を先に決めて効果検証する、③運用ルールと教育まで含めた“回る仕組み”を設計する。二重入力や滞留、証跡不備といった典型課題は、この基本で十分に抑制できます。

次の一歩は明確です。「どの承認をERPで回すか」を棚卸し、金額基準や例外経路など最小限のルールで運用を開始します。KPIを定期的に振り返り、分岐・通知しきい値を見直すサイクルを回せば、現場負担を増やさずに統制とスピードを両立できます。

計画の具体化では、抜け漏れを防ぐチェックが近道です。記事の示唆を自社のTo-Doに落とし込むために、以下の「ERP導入成功のためのチェックリスト」をぜひご活用ください。

ERP導入成功のためのチェックリスト

ERP導入における主な課題や失敗を防ぐためのポイントについて解説。また、本資料のチェックリストでは、ERP導入プロジェクトの計画・準備から運用まで、各フェーズで検討すべきポイントを網羅的に確認できます。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。