自社業務に最適なERPの選び方

「自社の業務にFitしたERPを導入したい」

「ERPの導入コストに見合う効果を得られるだろうか」

など、ERPを選ぶ際には様々な思いや不安があるのではないでしょうか。

業務プロセスの改善やコスト削減などのメリットがあるERPですが、数多く存在する製品の中から自社業務に最適なものを選ぶことは容易ではありません。

また経営課題や業務フロー、ERP導入にかけられる予算などは企業ごとに異なるため、100社あれば100通りのあり方でERPは構築されるものです。

そこで本コラムでは、自社業務に最適なERPを選ぶためのポイントとして以下をご説明します。

- 自社業務との適合性は高いか

- カスタマイズ性(柔軟性)は高いか

- ライセンスの提供方法は自社に合うか

- 現場の方が使いこなせるか

- 導入時や保守運用時などのサポートは充実しているか

- セキュリティレベルは高いか

- 導入実績は豊富か

上記を踏まえてERPを選ぶことで「自社業務にFitしなかった」や「業務効率化できず、逆にシステム導入コストがかかった」などの損失を回避できるでしょう。

なお本コラムを執筆している弊社(GRANDIT)もERPを提供しており、導入企業数は1,200社を超えます。

その導入事例もご紹介しますので、ERPを選ぶときにお役立てください。

GRANDIT(ERP)のコンセプト

「複数の企業が叡智を出し合って日本企業の成長を支えていこう」との理念のもと、コンソーシアム企業の叡智から生まれた“進化系”ERP

- 純国産 完全WEB-ERP

- オールインワン

- 幅広い企業規模や業種に適応

- 導入企業数:1,500社以上

- パートナー企業:国内70社以上

日本企業向けに特化したERPパッケージなら「GRANDIT」

会計、販売・調達在庫、生産管理、人事給与などすべての機能を完全統合!企業経営の合理化を支援します。

⇒ 「GRANDIT」サービス資料の無料ダウンロードはこちら

| 目的・課題別 | ERP導入企業様 |

|---|---|

| グループ導入のERP導入事例 |

【川崎重工グループ様】 川崎重工グループ関連子会社16社へのASP型サービスによるグループ展開事例。 |

| 内部統制・ガバナンス強化のERP導入事例 |

【ウイングアーク1st株式会社様】 新しい技術や自社製品を積極的に利用し、GRANDITをベースとした基幹システムの刷新により情報活用を徹底。 |

| 業務効率化・業務可視化のERP導入事例 |

【アングル株式会社様】 同社では、生産から販売まで一貫した業務管理システムをGRANDITで統合し、システム部門の費用を半減することに成功。 |

| システム統合のERP導入事例 |

【極東貿易株式会社様】 汎用機からのリプレイスによりデータを統合し、業務効率向上と貿易機能強化を実現。 |

| 短期導入のERP導入事例 |

【株式会社mhエンタープライズ様】 6ヶ月という短い期間で、ほぼノンカスタマイズでGRANDITの稼働を実現。 |

ERPを選ぶ前にしておきたいこと

ERPを比較検討する前に、以下を実施することで目的達成に貢献するシステムを選びやすくなります。

- 自社の課題や必要な要件を整理する

- 権限のツリーを策定する

- 導入後の運用を考える

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

1, 自社の課題や必要な要件を整理する

ERPは企業の基幹業務管理を統合することで、部門間を効率的に連携するばかりでなく、企業経営にさまざまなメリットをもたらしてくれる企業インフラです。多くの企業に導入をお勧めしたいところですが、注意すべきは、ERPを導入すること自体が目的になってしまってはいけないということです。

ERPは業務を行うための便利なツールであり、導入の目的は経営の視覚化と合理化です。同時に、共通の基本ワークフローの整備により、社員の日常業務を効率化し、部門、部署における入力や書類作成などにかかる工数を削減。それにより、本来業務への集中を実現します。

そこで、導入にあたっては、社員の業務の観点からは、部門、部署の業務における日常的なタスクの洗い出し、問題点や改善点の抽出を通し、全社的な業務の棚卸を行う必要があります。

経営の観点からは、経営判断に必要なデータ、スピーディな判断が必要な事案やイレギュラーな対応の想定、経営判断のハブとして重要な役割を果たす部門長・役職者・リーダーに対する権限の設定、それらを企業のルールや商習慣に適合した形で整理し、ルールとして策定する必要があるでしょう。

ERPは、基本的に100社あれば100通りのあり方で構築されるべきものです。そのために、基本的なパッケージとともに、企業の現実的な商習慣、組織の特性に合わせたカスタマイズが重要になります。

そして導入後も、組織の変化、M&Aなどによる拠点の増加などに対応できるように、常に更新やカスタマイズを考える必要があります。

導入後の改善やアップデート、カスタマイズの際にも、導入時の業務の棚卸は必須といえます。

自社の業務を知る

ERPの導入にあたっては、まず自社の部門ごとの業務をしっかりと把握する必要があるでしょう。

基幹業務には、受注管理、見積作成、調達の調整など、さまざまな作業が絡み合っています。

こうした基幹業務の手間を効率化するのがERPの役割でもあるのですが、それにはまず、次のように部門の壁を越えて統合した環境を整備していかなければなりません。

- 部門ごとの作法や方法に則って個別に行われているワークフローを共通化する。

- 数字の入力や算出の基本となる値や数式のうち、可能なものを共有化する。

- 見積書、注文書などをテンプレート化する、など。

上記は一例です。企業によって内容はマチマチですが、これらを実行するには部門、部署ごとに現状の可視化を担当するスタッフを配置する必要があるでしょう。

そして面談やアンケート調査、業務データの照会などを通じて自社の業務をくまなく洗い出し、同時に彼らをネットワークしたプロジェクトチームを立ち上げます。これが最短の道といえるのではないでしょうか。

自社の現状を調査していくことで、今まで気づかなかったデータ資源や全社で共有可能なテンプレート、事例、提案書などが発見できるかもしれません。それが企業の変革の糸口となることもあり得るのです。

経営に必要な情報を知る

リアルタイムに経営状況を把握することもERP導入の重要な目的です。この先、ますますビジネスは複雑化するとともにスピードアップし、経営判断にはスピードと合理性が求められてきます。ですから、決断の遅れや分析・判断の間違いが、企業にとって致命的な痛手になってしまうかもしれません。

「自社の業務を知る」で掲げた、「現場の業務を把握すること」と同時に、経営判断のために、どのようなデータをどういう形式で引き出し、共有できるか、ということがポイントになってきます。

そのためには、経営視点で必要な要件を、経営陣はもちろん、社内の会計、人事などのスタッフ部門、外部の監査法人などとともに洗い出す必要が出てきます。情報を共有することにより、多様な意見をスピーディに参照することが可能となるでしょう。

それがリアルタイムな経営判断に役立っていくというわけです。「社内にどのような情報があり、どう役立てるか」という意識を持つことにより、経営陣の意識変革が促されることも期待できます。

合理化、業務効率化のニーズを知る

現在ERPは進化をし続け、製品間のギャップも少なくなっています。業務効率化に際し、実際にどのような機能が求められるかを検討するためには、社内の日常業務で「何が本来業務を圧迫しているのか」を知ることが大事です。

そこで、部門長や部署のリーダーへの聴取を通じ、合理化、効率化のニーズを把握するようにしてみてはいかがでしょう。情報や作業フローを部門同士共有することで効率化が図れるなどの発見があるかもしれません。また、意外な作業が業務を圧迫していることにも気づけるかもしれません。

ERPのカスタマイズやテンプレートの作成、データ処理や数値入力の共通化などによって、これまでゼロベースで行なってきた作業が軽減されることは間違いありません。それにより、企業全体の生産性が向上するだけでなく、ワークライフバランスについても改善される効果が見込まれるのではないでしょうか。

2, 権限のツリーを策定する

ERPを設計する際に重要なのが、システム管理の柔軟性です。すべてを情報システム部門の権限だけに集中すると、システムの思想や考え方は素晴らしくても、利用者にとっては使いづらく、「動かないシステム」となる可能性が出てきます。

内部統制を重視するのは当然のことですが、特にライン部門の業務はクライアントの体質や作法、受託する事業の内容、スケジュールなどにより多様な対応を求められます。

企業の流儀や業務方針などを貫けることが理想ですが、それでは受注・受託ができなくなるというジレンマが発生することもあります。そのような状況において、リアルタイムに調整可能なある程度の権限を、部門に移譲することも、スムーズかつスピーディな業務遂行のために必要になってくるのではないでしょうか。

ガバナンスの効いた、統制の取れたシステムであるだけでなく、ある程度の自由を与えるシステム。それが、部門、部署、個人の能力を最大限に発揮できる環境を生み出してくれます。

3, 導入後の運用を考える

ERPの運用は業務そのものであり、また経営そのものです。事業をとりまく状況は常に変化し、組織も常に変化することが求められています。

状況の変化には、税率の変更や情報の管理、情報開示など法整備が関係するものもあれば、技術や製品のブレークスルーによる生産形態の変化、グローバル戦略に基づく拠点の新設、またM&Aなども含まれるでしょう。コアコンピタンス領域の状況によっては、まったく新しい領域の新事業を立ち上げることも必要になります。

経営がリアルタイムに意思決定できるようになることで、組織の改編もスピードが求められます。それらの変化ごとに、ERPも変化していく必要があるのです。

機能やワークフローは常に変化を求められます。そのため、必要な際に必要な機能改編や機能追加が容易であるということがERP選びで重要なポイントとなります。

また、日常的な運用という面では、情報システム部門の負荷をどう下げるかが、ランニングコスト算出の重要な要素になってきます。少人数のスタッフで運用が可能か、ヘルプデスクの業務をどの程度削減可能かなどを導入時に比較検討し、会社のリソースを有効活用できるシステムにするということ。

それにより本来業務への資本集中を実現し、生産性の高い企業を目指せるようになるのではないでしょうか。

GRANDITが分かる!

お役立ち資料4点セット

GRANDIT製品カタログやモジュール別資料、グループ経営の基本など、ERPに関するお役立ち資料をまとめてダウンロードいただけます。

- GRANDITが備える4つの特長

- モジュールによる拡張の解説

- グループ経営の可視化と迅速な意思決定の重要性

- ERP導入による経営の標準化とデータ活用

自社業務に最適なERPの選び方

ここからは、自社業務に最適なERPを選ぶためのポイントを7つお伝えします。

- 自社業務との適合性は高いか

- カスタマイズ性(柔軟性)は高いか

- ライセンスの提供方法は自社に合うか

- 現場の方が使いこなせるか

- 導入時や保守運用時などのサポートは充実しているか

- セキュリティレベルは高いか

- 導入実績は豊富か

それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

自社業務との適合性は高いか

ERPを選ぶときは、自社業務との適合性の高さを精査することが大切です。ここで言う自社業務との適合性とは「ERPの標準機能」と「自社業務のうちERPで行いたいこと」の差分を表します。

ERPと自社事業の適合性が低い場合、望む目的を達成できません。またカスタマイズ費用が増加したり、自社業務に合わせるための追加機能開発(アドオン開発)費用が発生したりします。

予算内で適切なERPを導入するためにも、自社業務を洗い出して整理することが大切です。その後、「ERPの標準機能」と「自社業務のうちERPで行いたいこと」を精査して、提供されるサービスと望んでいる自社業務の在り方との差分が少ないERPを選定します。

ただし、自社業務と適合性の高いERPを選ぶためには「自社業務の課題特定」や「ERP標準機能の精査」など専門的な知識が必要です。

そこでGRANDITでは、自社業務とERPの適合性を診断する「基幹システム刷新 簡易診断サービス」を提供しています。予算内で適切なERPを導入するためにご利用いただけると幸いです。

カスタマイズ性(柔軟性)は高いか

求める成果を出すためには、カスタマイズ性の高いERPを選ぶことも大切です。

企業ごとに業務プロセスや求める成果、業務課題は異なります。ERPの標準機能は、多種の事業に共通するニーズを包含しています。しかし、必ずしも各企業のニーズにジャストフィットするとは限りません。

前項の説明に漏れず、ERPの標準機能と自社業務が適合するものを選ぶ必要があります。とはいえ、法改正やビジネス環境などの変化によって、ERPをカスタマイズする必要性が生じることも考えられます。

そのためERPを選ぶときは、事前に以下項目を確認しておきましょう。

- 技術的な観点で、求める機能を実装できるか

- カスタマイズや追加開発にどれほどの費用がかかるか

- 自社の大規模組織改変があった場合でも対応できるか

- 他企業と合併してグループ会社が増えた場合でも対応できるか

なお、弊社GRANDITのERPのカスタマイズ性を把握したい方は「お問い合わせ」からご連絡いただければ幸いです。

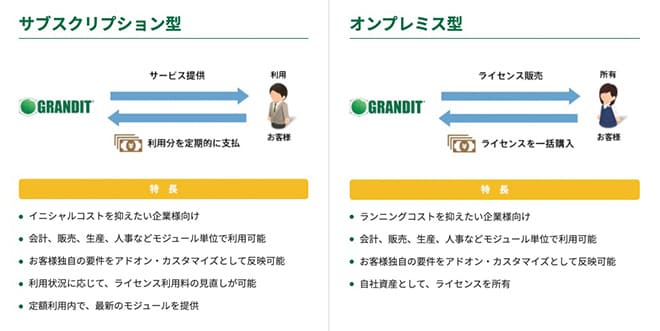

ライセンスの提供方法は自社に合うか

ERPの主なライセンス提供方法には、以下2つのタイプがあります。

- サブスクリプション型(クラウド)

- オンプレミス型

パッケージ導入を検討する際は、それぞれの特徴を把握した上で自社に合う提供方法を選ぶことが大切です。各タイプについて詳しく見ていきましょう。

サブスクリプション型(クラウド)

サブスクリプション型とは、定額料金でERPパケージを利用できるライセンス提供方法のことです

サブスクリプション型のメリットとして、以下が挙げられます。

- オンプレミス型と比較して、初期費用を抑えやすい

- バージョンアップ対応やメンテナンス費用が定額料金に含まれる

- 利用状況に応じて、ライセンス利用料を変更できる

サブスクリプション型は、ERPの導入費用を抑えたい場合に適しています。また、標準機能のみで目的を達成できる場合や必要な機能を部分的に使い場合にも有効です。

なおサブスクリプション型の料金形態はベンダーにより異なりますが、GRANDITでは以下の料金形態となっています。

| 種別 | 料金形態 | |

|---|---|---|

| ライセンス | 提供方法 | 定額利用 |

| 保守 | 定額利用に含む | |

| バージョンアップ対応 | メジャー | 定額利用に含む |

| マイナー | 定額利用に含む | |

※上記金額には、各種作業費用は含まれておりません。

オンプレミス型

オンプレミス型とは、購入したERPを自社で用意したハードウェアやシステムに入れて運用することです。

オンプレミス型のメリットとして、以下が挙げられます。

- サブスクリプション型に比べて、ランニングコストを抑えられる

- ERPの柔軟性や拡張性が高い

オンプレミス型は、長期利用を前提にしている場合に適しています。また、利用状況によって費用が増減しにくいため日々の取引量が多い場合や、より柔軟なERPを求めている場合におすすめです。

一方で、バージョンアップやメンテナンスなどの費用が追加発生します。

なおオンプレミス型の料金形態はベンダーにより異なりますが、GRANDITでは以下の料金形態となっています。

| 種別 | 料金形態 | |

|---|---|---|

| ライセンス | 提供方法 | 新規ライセンスを購入 |

| 保守 | 別途契約 | |

| バージョンアップ対応 | メジャー | バージョンアップライセンスを購入 |

| マイナー | 保守料に含む | |

※上記金額には、各種作業費用は含まれておりません。

現場の方が使いこなせるか

現場の方が使いこなせるかどうかもERPを選ぶときに確認しておきましょう。

一般的に現場のITレベルは社員により異なります。ITリテラシーの高い社員もいれば、そうではない社員もいることでしょう。

一部の有識者のみが使えるERPでは、属人化が起きやすいです。その場合、教育コストや引継ぎなどにかかるリソース(人件費)が発生したり、組織内でERPが浸透せずに業務改善が想定通りに進まない原因になったりします。

ERPの使いやすさを把握するために、事前にデモサイトの利用をおすすめします。デモサイトで実際にERPに触れてはじめてわかることも少なくありません。また、導入後のミスマッチを最小限に抑えられます。

GRANDITでは、ERPの操作性を体験していただくために「デモサイト」をご用意しています。

導入時や保守運用時などのサポートは充実しているか

導入時や保守運用時などのサポートが充実しているERPを選ぶことも大切です。

特に新システムの切り替え時(カットオーバー)はいろいろなトラブルが起きる瞬間でもあるため、導入時に手厚いサポートが受けられることを確認する必要があります。また法改正や業務内容の変更など、さまざまな要因により既存システムの老朽化が進行する場合もあるため、導入したバージョンの保守サポート期間も考慮する必要があります。

ERPをはじめて導入する場合、システム運用やメンテナンスに長けた人材が社内にいないこともあるでしょう。そのため、ベンダーからどのようなサポートを受けられるかを確認しておきましょう。

例えばGRANDITでは、導入時のサポートとして「基幹システム刷新 簡易診断サービス」をご用意しています。

「基幹システム刷新 簡易診断サービス」は、お客様の現行のシステムを評価したうえで課題点を洗い出し、GRANDITのERPを導入した場合にどのような改善が図れるかをシミュレーションします。

診断レポートをもとに、お客さまは現行システムの更改案を短期間に決定していただけます。また保守運用時のサポートとして、各種アプリケーションの保守サポートメニューもご用意しています。

セキュリティレベルは高いか

セキュリティレベルの高いERPを選ぶことも大切です。

ERPでは、顧客情報や内部情報などの大切な情報を扱います。これらの機密情報はサイバー攻撃の対象になる可能性があります。情報漏洩が起きると企業への信頼が揺らぐため、パッケージのセキュリティ性能は最重要項目です。

一般的に、オンプレミス型よりもサブスクリプション型の方がセキュリティの脆弱性虚弱性が生まれにくいといえます。その理由として、サブスクリプション型は自動的にシステムが最新の状態にバージョンアップされることが挙げられます。

一方でオンプレミスの場合、自社内でメンテナンスや改修をする必要があるためバージョンアップに時間がかかる場合があります。またERPをバージョンアップする際には、別途費用が発生することが一般的です。

導入実績は豊富か

導入実績が豊富なERPを選ぶことも大切です。

特に以下に該当する他企業の導入実績を確認することを推奨します。

- 同業種の他企業の導入実績

- 同じ導入目的や課題を持つ他企業の導入実績

上記の導入実績が多いERPの場合、自社導入時のイメージをしやすいです。

また過去の同業種企業の事例をもとにベンダーがERPをバージョンアップしている場合、自社に役立つ標準機能がすでに実装されている可能性が高いといえます。さらにERPの標準機能と自社業務の差分を見ることで、業務フローや業務課題の改善のヒントを得られることもあるでしょう。

GRANDITでは「業種別」と「目的・課題別」の導入実績を掲載しています。それぞれの導入実績を確認したい場合は、以下から該当ページをご覧ください。

| 業種別 | ERP導入企業様 |

|---|---|

| 製造業 |

|

| 商社・卸売・小売業 |

|

| 情報サービス業 |

|

| サービス業 |

|

| その他業種 |

|

| 目的・課題別 | ERP導入企業様 |

|---|---|

| グループ導入のERP導入事例 |

|

| 内部統制・ガバナンス強化のERP導入事例 |

|

| 業務効率化・業務可視化のERP導入事例 |

|

| システム統合のERP導入事例 |

|

| 短期導入のERP導入事例 |

|

ERP選びで失敗しないために

本コラムでは、ERPの選び方について解説してきました。ERP選びに失敗しないために、以下の流れで検討することを推奨します。

1, 事前準備をする

- 自社の課題や必要な要件を整理する

- 権限のツリーを策定する

- 導入後の運用を考える

2, 以下のポイントをおさえて自社に合うERPを探す

- 自社業務との適合性は高いか

- カスタマイズ性(柔軟性)は高いか

- ライセンスの提供方法は自社に合うか

- 現場の方が使いこなせるか

- 導入時や保守運用時などのサポートは充実しているか

- セキュリティレベルは高いか

- 導入実績は豊富か

3, デモサイトの利用やベンダーとの打ち合わせなどをして導入を判断する

なおGRANDITでは、導入前のサポートをするための「基幹システム刷新 簡易診断サービス」や自社業務との適合性や操作性などを確認していただくために「デモサイト」をご用意しています。

本コラムを読了後、以下のような疑問が生じることもあるかと思います。

- ERP導入するのにどの位の期間が必要か

- 連結決算の観点から考えた時に、グループ会社にも合わせて導入できるか

- 既存システムとのデータ移行はどうすればよいか

- 初めに会計系だけいれて、その後購買・販売系を入れるといった段階導入できるか

- ERP導入後の運用はどうすればよいか

上記のような疑問が生じたときは「お問い合わせ」からご相談ください。