清和中央ホールディングス株式会社様

鉄鋼専門商社が挑んだ基幹システム刷新、データ活用と業務効率化を実現

~旧来の限界を超えて、変革を支えた戦略的選択~

| 事業内容 | 一般鋼材の卸売、加工、請負工事、荷役業務 |

|---|---|

| 売上高 | 514億円(連結/2024年度) |

| 従業員数 | 226名(連結/2024年度) |

- 汎用機の老朽化とサポート終了が迫り、基幹システム刷新が急務に

- 拠点ごとに運用がバラバラで、紙・Excel作業が常態化

- 鉄鋼業界への理解と現実的な予算提案が導入の決め手

- 経理を標準化しつつ、各社フロント業務は柔軟に最適化

- 印刷・保管コストが約9割削減、請求業務も電子化

- データ統合で再入力・チェック作業が大幅削減

自動車・建設・エネルギーといった日本の基幹産業を支える鉄鋼業界では、いま、原材料高騰や脱炭素化、人手不足といった構造変化に直面している。清和中央ホールディングス株式会社は、傘下に清和鋼業株式会社、中央鋼材株式会社など5つの事業会社を持つ持ち株会社で、鉄鋼専門商社として現場の柔軟な対応と業務効率化がこれまで以上に求められるようになっている。

こうした中、20年以上運用してきた汎用機は処理能力や柔軟性の面で限界を迎え、業務効率の低下やデータ活用の障壁となっていた。そこでグループ全体を巻き込む大規模な移行プロジェクトが始動し、ERPパッケージ「GRANDIT」への刷新を通じて、データ活用と業務効率化を実現した。

2022年の本稼働から3年半が経過した今、その導入効果は業務の随所に現れている。

20年以上稼働した汎用機が限界に。ERP刷新が急務に

鉄鋼製品の流通を支えてきた鉄鋼専門商社の基幹システムが、ついに限界に向かっていた。

20年以上にわたってグループ全社で共通利用していた旧システムは、スクラッチ開発による汎用機ベース。処理を堅実にこなし、現場の業務を支える“縁の下の力持ち”として、長く信頼を集めてきた存在だ。

だが、時代は変わった。高度化・複雑化する取引、スピードが要求される経営判断、そしてデータ活用のニーズ。そうした変化に対し、旧システムは徐々にその限界を露呈し始めた。導入を担当した情報システム部 情報システム課 課長 松井氏は次のように話す。

情報システム部 情報システム課 課長 松井康之氏

「処理能力の制限で、データは3ヶ月程度しか蓄積することができませんでした。そして社会や鉄鋼業界が変わっていく中、汎用機では新しい技術を吸収することが難しいという課題もありました」(松井氏)

一方、「システムからデータを出力するには都度、情報システム部への依頼が必要で、データ分析に着手するまでに時間を要していた」と経理部長 青井氏は語る。さらに、拠点やグループ会社によって勘定科目や管理項目が異なっていたため、収集したデータを印刷して紙で取りまとめ、Excelへ再入力する手作業が常態化しており、毎月膨大な作業時間と大量の紙が費やされていた。加えて帳票や決算書類の印刷も必要で、印刷やファイリングにかかる工数やコストも負担になっていた。現場では旧システムが業務の足かせになっていたのだ。

こうした中、2018年に経営陣から基幹システム刷新の指示が下される。上述した課題に加えて、汎用機ベンダーから「2030年でEOSL(サポート終了)」という通達があり、代替となるシステムに移行せざるを得ない状況があった。システムの刷新は、もはや“選択”ではなく“必然”となっていた。

コミュニケーションを重視してプロジェクトを遂行

新システムの選定にあたっては、データ活用と業務最適化に主眼が置かれた。

要件としてはまず、データを長期間蓄積し、経理部が必要なタイミングで柔軟に出力できる仕組みが求められた。次に、経理業務はグループ全体で標準化しつつ、フロント業務は各社の要件にあわせて最適化できる柔軟性が重視された。また、法改正への対応を見据え、会計にはパッケージ製品を導入する方針とした。

4社から提案が寄せられた中でGRANDITを選定した背景には、これらの要件を満たしていたことに加え、鉄鋼業界に精通した導入ベンダーからの提案であったこと、そして予算面でも現実的な範囲であったことが大きく影響した。

経理部 部長 青井俊彦氏

プロジェクトが始動したのは、コロナ禍真っ只中の2020年夏。政府から不要不急の外出を制限する要請があり、企業でもリモートワークが推奨された。そのため、キックオフで対面の顔合わせができず、リモート会議で対応することになった。最初は大人数でのリモート会議の設定に苦労する場面もあったという。それでも徐々に機材や環境を整え、後半には感染対策を講じながら対面の打ち合わせも行えるようにしていった。

プロジェクト推進にあたっては、拠点ごとに業務内容や運用ルールが異なるという課題があった。これに対し、同社は各拠点からメンバーを選出し、現場の声を反映できる体制を整備。要件定義や仕様調整の過程では、ベンダー、グループ各社、プロジェクト推進担当が三位一体となり、丁寧に調整を重ねた。

そして社内では定例会議で進捗を共有し、経営層にも随時状況を報告することで、全社的な合意形成を図っていった。

移行に戸惑うユーザーには丁寧にサポート

導入にあたり工夫を要したのが債権・債務管理だった。「独自の運用要件に対応するには、GRANDITの標準機能だけではカバーできず、一部カスタマイズを行いました」と青井氏は説明する。

さらに、20年以上使用してきた旧システムからの移行には、現場の理解を得ることも重要だった。データ移行に際しては、入力担当ユーザーに実際の業務データを用いたシナリオテストを実施してもらいながら、操作習熟と検証を並行して進めた。

「手順が変わって戸惑うユーザーもおり、質問に対して実際の画面を見ながら説明しました」(松井氏)

また、マスタデータの整備では、勘定科目や取引先情報などを中心に事前に整理を進めたものの、テストの過程で不備や不整合が発覚するケースがあり、その都度追加開発や運用面での対応を行ったという。

リリースを目前に控えた現場では、導入ベンダーと一丸となって、開発・テスト・調整に力を注いだ。システムに対する各部門からの要望はなおも寄せられ、ひとつひとつに応じながら、ギリギリまで微調整が続けられた。

そして2022年1月。GRANDITを中核とする新システムが、ついに予定通り本稼働を迎えた。

データ分析の即時化と紙の削減、業務効率化に貢献

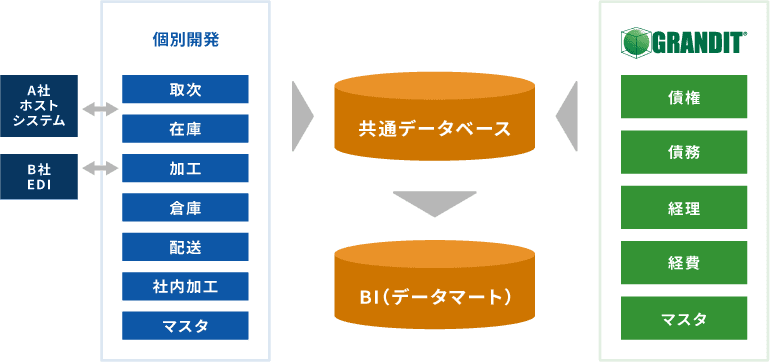

新システムでは、債権・債務、経理、経費の会計管理業務についてGRANDITを導入しており、清和中央ホールディングス、清和鋼業、中央鋼材、大宝鋼材、清和サービスのグループ5社で稼働した。一方、清和鋼業、中央鋼材が利用する、ビジネスに直結する販売管理、取次、在庫、加工、倉庫、配送に関連する領域は、競争力強化・ 業界特有の業務への対応を柔軟に行うため機能開発を行い、グループ会社 の特性を鑑みて最適化を図った。

そのうえで販売系、会計系のシステムは1データベースでデータの統合を行い、リアルタイム連携を実現し、商品マスタ、各種コード体系を統合することで、データの整合性を担保している。これにより、これまでの課題だった各社によるデータの違いを吸収するための再入力、チェックの手間が大幅に削減される。

運用開始から3年半が経過した今、業務はどう変わり、どんな効果を実感しているのだろうか。

「経理部門のユーザーが自分で必要なデータをいつでも得られるようになりました」と、青井氏は語る。欲しい時に、欲しい形で、現場が自由にデータを扱えるようになった。これは、単なる機能改善ではなく、業務そのものの変革だ。

その変化は、連結決算業務にも波及している。

「以前は遠隔地にある子会社の決算データを受け取るまでに時間がかかり、分析にも支障が出ていましたが、今は自席のPCから即座に確認できます」(青井氏)

決算分析や報告作業のスピードは格段に向上し、経営判断を支えているという。さらに、債権・債務管理についても、一部カスタマイズに加え、業務フローを抜本的に見直すことで、従来よりも大幅な業務効率化を実現し、現場の負荷軽減につながっている。

そして、ペーパーレス化を実現した効果も大きい。データの整合性を取るための紙の印刷とデータ再入力の業務は不要になった。松井氏は「旧システムでは総勘定元帳や勘定科目明細を何千枚も印刷していましたが、今では9割近く削減されました。紙や印刷、ファイル保管に関連するコストが大幅に減少しました」と効果を誇る。請求書の電子化によって、営業部では印刷や封入といった作業も不要になり、単なるコストダウンだけでなく、人員負担も軽減された。一部の紙伝票については引き続き使用されているが、今後さらなるペーパーレス化の推進を視野に入れている。

教育と現地サポートで定着を促進、UIの進化が後押し

シナリオテストを実施したユーザーからは帳票の形式や項目名の変更が多岐にわたるため、ベテランになるほど「これまで通り業務が遂行できるのか」「本当にシステムを移行していいのか?」という不安の声が強かったという。20年以上使用していた業務システムの愛着が、新システムの定着の最大の障壁になると松井氏は考えた。そこで、教育と現地サポートを徹底することで、新システムへの拒否感を無くすことを目指した。松井氏は教育について次のように説明する。

「各社の利用ユーザーを集めて、操作方法についての教育を実施しました。講師は入力業務の管理者が務め、私たちが各ユーザーの作業を見守りながら、つまずいている方をその場でサポートし、一連の業務をユーザーがこなせるようにしました」(松井氏)

情報システム部 情報システム課 主任 小松昌史氏

そこで導入後は、ベンダーとともに各拠点を訪問。「各社に1週間ほど滞在して、新システムで業務を行ってもらい、不明点があればその場で対応するようにしました」と担当した情報システム部 情報システム課 主任 小松氏が明かす。対面による支援体制を確保し、ユーザーの不安を取り除いたことに加え、GRANDITのUIも定着を後押しした。

「黒い背景に白い文字で操作する旧システムのオフコン画面と違って、GRANDITは直感的に操作できるので、新入社員は違和感なく使いこなせています」(小松氏)

システム移行直後には一部のユーザーから戸惑いの声もあがったが、こうした教育と支援の積み重ねにより、3年半を経た今では、各社で安定した運用ができている。

鉄鋼業界をテクノロジーで変革する

変革は終わらない。

基幹システムの刷新をやり遂げた今、清和中央ホールディングスの視線はすでに次のステージを見据えている。今後、鉄鋼業界、そして同社においても、人材不足はさらに深刻化すると予想され、松井氏は新技術が生存戦略になると考えている。

「RPAやAIといった新しい技術をGRANDITと組み合わせながら、時代に合ったより便利な仕組みを生み出していきたいと考えています。繰り返しの業務をロボットに任せたり、発注書をOCRで自動取込したりと、積極的に自動化していきたいです」(松井氏)

さらにグループ全体として、鉄鋼業界そのものにも貢献していきたいと意欲を見せる。

「一般の商品には全国共通のJANコードがありますが、鉄鋼製品にはこうした共通コードが存在しません。そのため、鉄鋼メーカーとデータ交換を行う際、表記の違いにより変換作業に多くの工数がかかっています。

鉄鋼業界標準のコードを整備すれば、相手先のコードを一度標準コードに変換し、それを自社用に再変換するという仕組みが可能になり、業務効率化になります。鉄鋼メーカーと製品メーカーの中間にいる鉄鋼専門商社だからこそできる、業界全体の標準化に貢献していきたいと考えています」(松井氏)

最後に、これからERP導入を検討する企業に向けて、こうアドバイスする。

「情報システム部門を介さずに、経理部門の担当者が自らデータを出力し、分析に活用できるというのは、大きなインパクトがあります。現場の業務改善につながる実感を持ってもらえるはずです」(青井氏)

「データが1つのDBに統合された今、それをどう活かすかは各社次第。データ分析を通じて、経営判断に役立てることができれば、非常に大きな価値を生み出せます」(小松氏)

基幹システムの大規模移行を考える企業の参考になるこの事例。現場の業務を起点にしながら、鉄鋼業界の未来も見据えるその姿勢は、業界のデジタル変革の一つのモデルケースになりそうだ。

※記載されている会社名・製品名・ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。

※本事例に記載の情報は初掲載時のものであり、閲覧される時点では変更されている可能性があることをご了承ください。