【はじめての貿易入門】輸出業務の基本ステップと必要書類 ~製品が「売れる」から「届く」までのプロセスをつかもう~

前回のコラムでは、貿易実務の全体像について説明しました。

今回は「輸出業務」に焦点を当てていきます。実際のBtoBの国際取引で、企業が製品を海外に販売する際に、どのような業務が必要なのか?どんな書類を準備すべきか?わかりやすく、具体的に解説していきます。

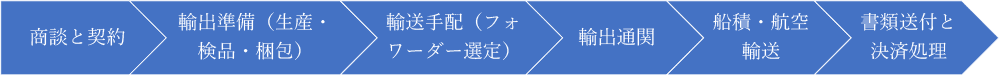

1.輸出業務の基本フロー

単純に製品を「売る」だけでは、輸出は成立しません。実際、輸出には様々な規制があり、輸出が許されていない製品、国や地域などが存在します。輸出が可能な場合でも、国をまたいで、商品が物理的に海外の顧客の手に届くまでには、多くの工程と書類対応が必要です。以下は、典型的な輸出業務のステップです。

(輸出業務のステップ)

【解説】輸出規制について

安全保障と国際的な平和及び安全の維持の観点から、大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造等に関連する資機材並びに関連汎用品の輸出やこれらの関連技術の提供について、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)に基づき、規制されており対象の貨物や技術を輸出しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

(リスト規制貨物や技術の内容)

- 武器関連

- 大量破壊兵器関連

- 通常兵器関連

- リスト規制の対象になる技術(技術資料又はソフトウェアの提供、技術者の受入れ又は派遣を通じた技術支援等)

2.輸出取引の商談と契約のポイント

貿易取引は、まず取引先との商談と契約から始まります。国内取引と同様に、価格、納期、支払条件などを交渉しますが、加えて国際取引特有の取り決めも必要になります。

(契約書(Sales Contract)の主な記載項目)

- 商品名・数量・単価・合計金額

- 貿易条件(インコタームズ:例 FOB、CIFなど)

- 納期(出荷日または到着日)

- 輸送手段(海上、航空など)

- 支払条件(T/T、L/Cなど)

- 必要書類(Invoice、B/Lなど)

- 紛争解決方法(準拠法・裁判管轄)

※インコタームズにより、誰がどこまでの費用とリスクを負うのかが決まります。たとえばFOB条件では、輸出者は港で積み込むまでの責任を負い、それ以降は輸入者の負担です。尚、インコタームズについては、別のコラムでも解説する予定です。

3.出荷前の準備

契約が成立したら、出荷に向け以下のような準備を行います。

貨物の内容や取引先国によっては、検疫、植物防疫、危険物表示などの法的対応が求められることもあります。

例えば、食品を輸出する際には、輸出先国の衛生基準や成分規制に対応した表示が必要になります。梱包材が木製の場合、燻蒸処理やISPM No.15(国際植物防疫措置)の対応も必須です。

(主な輸出準備作業)

- 製品の生産または在庫の準備

- 輸出検品(輸出仕様に合致しているか、品質・数量の確認)

- 梱包(輸送中の破損防止、安全表示、ラベリングなど)

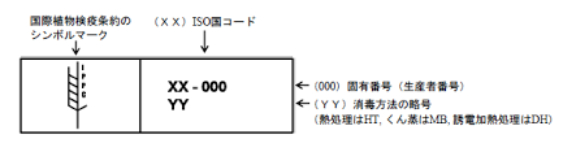

【解説】ISPM No.15

ISPM No.15とは、国際貿易で使用される木材梱包材に付着する検疫有害動植物の侵入及びまん延を防止するための国際的な植物検疫基準です。具体的には、木材梱包材の熱処理または薬剤処理を義務付け、処理済の木材梱包材にはIPPCマークを添付するよう要求しています。

(IPPCマークの例)

出典:農林水産省 植物防疫所HP

「よくある質問集FAQ」https://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/faq_jpn_2009_12.html

より転載

4.輸送手配とフォワーダーの活用

国際輸送の専門家であるフォワーダー(国際輸送業者)を通じて、貨物の輸送を手配します。フォワーダーは、通関業務まで一括して対応してくれることも多く、書類の不備やトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

(輸送手配)

- 輸送手段の決定(海上輸送/航空輸送)

- 輸送スケジュールの調整

- 貨物の引き取り(ドア・ツー・ドア手配含む)

- 輸送保険(Marine Insurance)の加入

5.輸出通関と必要書類

貨物を国外に送り出すには、日本の税関に対して「輸出申告」が必要です。

これらの書類は、NACCS(税関業務システム)や輸出者・フォワーダー・通関業者の間でやり取りされます。ERPや貿易管理システムとの連携で、データの自動出力・チェックが可能になります。

(主な輸出書類)

| 書類名 | 役割・内容 |

|---|---|

| 商業インボイス(Commercial Invoice) | 商品の売買内容を記載した請求書。税関申告の基礎資料。 |

| パッキングリスト(Packing List) | 荷物の内訳や重量、梱包方法を記載。輸送や検品に使用。 |

| 船荷証券(B/L:Bill of Lading)または航空運送状(AWB) | 輸送契約の証明書。貨物の所有権にも関係。 |

| 輸出許可書(必要な場合) | 規制品目(武器、ハイテク製品など)に対する経産省の許可。 |

| 原産地証明書(CO:Certificate of Origin) | 産品の出身国を証明。FTA適用時に必要。 |

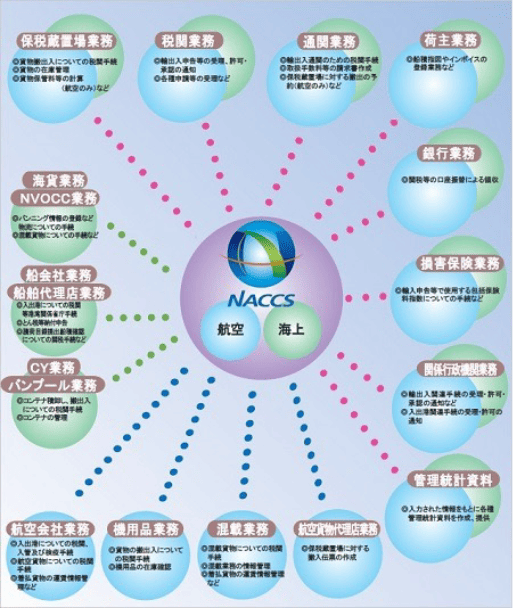

【解説】NACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社)

NACCSは、輸出入の手続きや貨物情報の登録と管理、管理統計資料の配信などをオンラインで行うシステムです。

出典:輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 HP(https://www.naccs.jp/)より転載

6.船積・輸送と船荷証券(B/L)

輸送手配が完了し、通関が済むと、貨物はいよいよ積み込まれて出発します。

特にB/Lの役割は大きく、「貨物の引換証」「所有権の証明」「輸送契約の証拠」という3つの側面があります。原本が輸入者に届かないと貨物を受け取れないため、取り扱いには細心の注意が必要です。

(船積・輸送の流れ)

- コンテナへの積み込み(FCLまたはLCL)

- B/L(Bill of Lading)の発行

- B/Lを使った決済処理(信用状条件など)

7.書類の送付と代金回収

輸送と並行して、インボイスやB/Lなどの書類を輸入者または取引銀行に送付し、契約に沿って代金の決済を行います。

(主な決済方法)

| 決済方法 | メリット・デメリット |

|---|---|

| T/T(電信送金) | シンプルで早いが、信用リスクあり |

| L/C(信用状) | 銀行を介した信用補完。書類ミスに注意 |

| D/P・D/A(手形決済) | 支払期日を延ばせるが、信用調査が重要 |

このように、貿易取引業務をスムーズに行うためには、貿易書類を「いつ、どの書類を、どこへ、誰に渡すか」を明確に管理することが重要な鍵となります。

輸出業務は、契約、物流、通関、書類作成、銀行との連携と、非常に多岐にわたります。しかも、それぞれの工程が連携して初めて「製品が無事に届く」状態が実現されます。

そこで注目されるのが、ERPや貿易管理システムによる業務の一元管理と自動化です。

こうした業務連携や自動化によって、貿易実務を属人化から脱却させ、全社的な業務最適化を進めることができます。

(ERPや貿易管理システムによる業務の自動化の例)

- 見積・契約→インボイス出力→通関データ生成→実績管理

- 輸送状況のステータス把握

- 書類のミス防止と業務負荷の軽減

次回は「輸入業務の基本ステップと必要書類」をテーマに、海外から商品を購入する際の実務を詳しく解説します。

※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

ERPコラム一覧

ITと業務による両立

プロジェクト推進方法 その1

プロジェクト推進方法 その2

-働き方改革を実現するには-